映画『ポルターガイスト』公開以前の「ポルターガイスト」を回顧する/昭和こどもオカルト回顧録

ポルターガイストを知ったのは、82年の映画から? 70年代に通底した「モノの心霊」ネタを振り返る。

記事を読む

文=初見健一

前回に続き、昭和のオカルト少年たちにとっての「秘密結社」を振り返る。あやしげな極秘集会や儀式のイメージは、テレビ番組の中に息づいていた・

目次

前回はオカルト的な「秘密結社観」の源流を辿るべく、戦前までさかのぼって「秘密結社本」の歴史を概観してみた。詳細は前回のコラムをお読みいただきたいが、簡単にその主旨をまとめると、いわゆる通俗オカルト的視点、今でいうところのサブカル視点の「秘密結社本」が増えはじめるのが1950年代。そして60年代には「秘密結社本」の決定版ともいえる『秘密結社の手帖』(澁澤龍彦・著)が刊行される。しかし、僕ら世代のごく一般的な子ども~若者たちにとって「秘密結社」がオカルトネタの主要トピックのひとつとしてキッチリと定着するのは、『秘密結社の手帖』の初版刊行時ではなく、文庫化されて広く読まれるようになった1984年以降だった……というのが、かなり大雑把で乱暴ではあるが、おおよその僕の見立てだ。

で、今回は視点を70年代オカルトブーム期に戻し、本コラムの基本テーマである「70年代こども文化」において、当時の子どもたちが「秘密結社」にどういうイメージを抱いていたのか?……を回顧してみたい。

とはいえ、先述した通り80年代なかばになるまではオカルト的「秘密結社観」など一般にはまったく共有されていなかったわけで、つまり70年代っ子は「秘密結社」ネタで盛りあがることなどなかった……と言わざるを得ない。いきなりつまらない結論に達してしまうが、おそらく概ねその通りで、小学生時代の僕らのオカルト話に「秘密結社」ネタが登場することはほぼ皆無だったと思う。

もちろん例外はあり、創刊間もないティーン向けオカルト誌時代の月刊ムーが、すでに1980年にかなり力の入った「フリーメーソン特集」を打っていたことは前回も書いたが、このケースは異例なほど先進的(?)だったにせよ、そうした形で雑誌やオカルト児童書の片隅に「秘密結社」の話題が掲載されることはあった。小学生時代の僕らも一応は「フリーメーソン」という名称はなんとなく知ってはいたのだ。しかし、一般的な認知としてはやはりその程度のもので、70年代の「秘密結社」ネタはオカルトブームの片隅で地味にくすぶっていたのだろう。

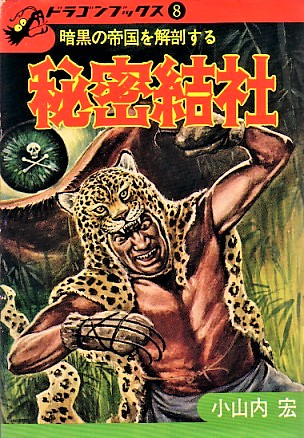

その証拠に、あれだけ大量に刊行された70年代オカルト児童書のなかで、「秘密結社」をメインテーマに編纂された本は、あくまで僕が知る限りだが、1975年に刊行されたドラゴンブックスシリーズの『秘密結社』(小山内宏・著/講談社)ただ一冊のはずだ(ほかになにか見落としてたらゴメンナサイ)。

要するに、70年代オカルトブーム期の子どもたちが「秘密結社」にどういうイメージを抱いていたのか?……を考察する今回のコラムは、「なんのイメージも抱いてなかった」というしょーもないオチで終わってしまうのである。

というわけで、これで話は本来おしまいなのだが、70年代子ども文化にはほとんど存在しなかった「オカルト的秘密結社観」から「オカルト的」という言葉を取り外して考えてみると、見えてくる光景はいきなりガラリと変わってしまう。オカルト的ではなく、単なる(?)「秘密結社」ということであれば、これはむしろ当時の子ども文化(70年代男児文化といった方が正確かも知れない)のど真ん中に君臨する巨大なテーマになってしまうのだ。

「世界征服を企む悪の秘密結社!」といったフレーズは、僕ら世代の男なら誰もが幼少期にさんざん耳にしているはずである。同世代がこれで連想するのは『仮面ライダー』(1971年~)に登場する「ショッカー」だろう。等身大ヒーローが活躍する特撮ドラマとして社会現象化した『仮面ライダー』は、男児向けテレビ番組市場に(従来の円谷主導の怪獣ブームを駆逐する形で)「変身ヒーローもの」という巨大な新ジャンルを確立し、当然ながら無数のエピゴーネンを生みだした。次から次へと続々登場する「変身ヒーロー」たちの敵役は、ほとんどが常に「悪の秘密結社」である。

もちろん多くの作品で描かれるのは荒唐無稽な「秘密結社」による荒唐無稽な陰謀なのだが、なかには『レインボーマン』の「死ね死ね団」のように、「日本国家の滅亡と日本人の殲滅」という明確な目的を掲げ、高度に政治的・経済的な数々の陰謀によって水面下での民族戦争、クーデター、テロを仕掛ける超過激な「民族主義的・政治的秘密結社」なども登場している(川内康範力!)。

いずれにしろ、僕ら世代はほぼ毎日(というのは言い過ぎか?)、夜7時台のテレビでなんらかの「悪の秘密結社」による陰謀と、その頓挫を見せられて育ったわけだ。現在のようなサブカル的・オカルト的「秘密結社観」を持っていなかった子ども時代の僕らが、実は「秘密結社」という言葉を耳にしない日がないくらいにこれに親しみまくっていたというのは、あらためて考えると不思議な話だ。

無数に制作された「変身ヒーローもの」の悪役として便利に使われる「悪の秘密結社」には、さらに遡れば源流がある。そのひとつが、ご存知「007」シリーズ(子ども文化においては主に映画の方)だ。冷戦時代の世界の戯画ともいえるボンド映画に登場する「秘密結社」といえば、悪名高い「スメルシュ」(西側諸国に様々な謀略を仕掛けるソビエト連邦の防諜部隊。僕ら世代は「スメルシュ」が耳慣れているが、最近では「スメルシ」と表記されるらしい)。実在した組織だった「スメルシュ」は、映画版では超グローバル犯罪結社「スペクター」に置き換えられ、世界の覇権を奪取すべく多種多様な陰謀を企てる。

ほかにも極端な誇大妄想を抱く大富豪や資本家によって組織された私設結社(?)もあれこれ登場し、主に西側諸国壊滅を目的とする地球規模のテロや、さらにはほとんど人類殲滅計画(極端な人工削減?)に近い超破壊活動の遂行に熱をあげる。「ボンド映画」はまさにトンデモ陰謀論のオンパレードだ。

僕が育った70年代後半の子ども文化も「007ブーム」でにぎわってはいたのだが(ロジャー・ムーア時代)、大盛り上がりを見せた本当のピークは60年代後半だ。子どもたちの間で「スパイブーム」が巻き起こり、「ボンドカー」のミニカーやら「スパイごっこ」に使う各種玩具、「スパイ入門」的な児童書が大ブレイクした。今ではあまり語られないが、このスパイブームは昭和の子ども文化に多大な影響を与えている。男児向け活劇の悪役として「悪の秘密結社」が定番化したのも、昭和30年代ごろの各種少年マンガと並び、「ボンド映画」の人気も大きく影響していると思う(一方で「スパイブーム」は同時期の「忍者ブーム」とも呼応していたはずだが、このあたりのニュアンスは下の世代である僕には把握しにくい……)。

ちなみに、先ほど紹介したオカルト的「秘密結社」をテーマにした唯一の児童書、ドラゴンブックス『秘密結社』には、今の概念では「それって秘密結社なの?」と思ってしまうような組織に多くのページが割かれている。マシンガンを持って暴れまわるギャング団やマフィア、さらにはヴードゥー教団などだ。これらは澁澤の『秘密結社の手帖』でも解説されているので、それを踏襲したものだと思われるが、同時に「ボンド映画」の影響も強いのではないかと思う。「007」を見慣れている当時の子どもたちは、秘密結社の花形は暗黒街を牛耳る国際犯罪組織というイメージを抱いていただろうし、ヴードゥー教を大きく取りあげているのも『007 死ぬのは奴らだ』で印象的に描かれたオカルティックなヴードゥー教団の影響があるのだろう。

僕は「スパイブーム」のピークには間に合わなかったが、僕ら世代もその余波は受けている。1969年に発売されて大ヒットしたサンスター文具の『スパイ手帳』『スパイセット』などは、幼少期の僕らもこぞって購入した。「見えない文字を書くペン」とか、「(敵に見つかったときに)水に入れると溶けて消えるメモ用紙」とか、「(縛られても逃げられる)溶けるロープ」とか、「秘密の合図になるバッジやシール」などにワクワクしたものだ。

僕もそうだったが、おそらく当時の子どもたちは「スパイ」という職業(?)がよくわかっておらず、とにかく「秘密道具」をアレコレ使って「秘密めいたこと」をする行為自体を、ただひたすら「カッコいい!」と思っていた。仲間と会ったら「秘密の合言葉」を言うとか、指で特定の形を作って「秘密のサイン」を送るとか、「秘密の暗号」の通信文でやりとりするとか、そういうことに得も言われぬ魅力を感じていたのだ。そうした「スパイごっこ」は、同時に「ボンド映画」では敵役に設定される「秘密結社ごっこ」でもあったのだと思う。

澁澤龍彦は『秘密結社の手帖』のなかで、多くの「秘密結社」が設定している秘密めいた「入社式(入団の儀式)」は、部外者には怪しく、恐ろしく、不気味に見えるが、実は単なる「一つの遊び」であると、かなりミもフタもなく書いている。彼が古今東西の「秘密結社」を大量に紹介した上でそこに見出すのは、なんのことはない「秘密結社をつくる人たちに特有な、子どもっぽい遊びの精神」なのだ。

「子供は一種の封鎖的世界をつくり、大人の注意から逃れようと努めるものである。子供の世界には、特有の伝統があり、子供たち相互のあいだで伝達されてゆく遊戯や、物語や、きまり文句がある。いわば秘密結社は子供の遊びの世界において、すでに完全に出来あがっていると言えるだろう。…中略…入社式といい試煉といい、それらは子供の恐怖や、夢や、空想の復活以外のなにものでもあるまい。」(澁澤龍彦『秘密結社の手帖』より)

こうした形で、澁澤は「秘密結社」なるものに人々が抱く神秘や恐怖の感覚をあっけなく「解体」してしまう。すべてではないが、ほとんどの「秘密結社」は、いい歳こいた大人たちがもっともらしい顔をしながら子どもじみた「ごっこ遊び」をしているだけ……というわけだ。いや、「それを言っちゃあおしまいよ」という気もするが、現実はこの指摘にかなり近いのではないかという気もする。

入社の儀式、秘密の掟、メンバーにしか理解不能なサイン、謎めいた暗号、構成員だけが身につけるバッジや指輪といった秘密のアイテムなどなど……。これらはすべて僕らが園児時代に楽しんだ「ごっこ遊び」の諸要素の集積に過ぎないと言われれば、まさにその通りだ。

現在も、というか現在は過去に例がないほどに、アレコレの「秘密結社」に関するアレコレの噂や、あちこちで企まれているらしい各種「陰謀」の暴露やら警告やらが次から次へと押し寄せてくる日々に僕らは暮らしているわけで、今後もこの傾向はエスカレートしそうである。僕もそうした情報に思わず夢中になったりもするのだが、ふと感じる「アホくさ……」というミもフタもない感覚にも鋭敏でいた方がいいのかも知れない。と同時に、昨今は昭和の特撮ドラマで描かれるような、あまりにも子どもじみたアホくさいトンデモ陰謀やトンデモ謀略が、実は現実に遂行されていたことを証明する公文書がシレッと公開される……なんてことも多々あるようなので、まぁ、要するになにをどう考えていいのか、もはやよくわからない。ともかく正気を保ちにくい時代である。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

映画『ポルターガイスト』公開以前の「ポルターガイスト」を回顧する/昭和こどもオカルト回顧録

ポルターガイストを知ったのは、82年の映画から? 70年代に通底した「モノの心霊」ネタを振り返る。

記事を読む

古物商が奪い合った執念のトランクの中には…!? 呪物蒐集家・相蘇敬介の「いわくつきのもの」5選

知る人ぞ知る古参「呪物」コレクター、相蘇敬介。今回は相蘇さんの持つ膨大なコレクションから、思い入れの深いいわくだらけの「呪物」を紹介してもらう!

記事を読む

「もう隠せない 真実の歴史 世界史から消された謎の日本史」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

プラズマで生命を活性化! 農薬不要で成長2倍のプラズマ農法から奇跡のプラズマ治療まで

「プラズマ」と聞いて反射的にプラズマ兵器だ、HAARPだ、闇の勢力だ――と連想してしまうのは、オカルト愛好家の悪い癖でもある。そもそも、物質の三態と呼ばれる固体・液体・気体に対し、プラズマは第四の状態

記事を読む

おすすめ記事