『妖怪大戦争』と大映妖怪映画三部作の思い出/昭和こどもオカルト回顧録

60年代後半の「妖怪」ブームの思い出に続いて、「大映妖怪映画三部作」を振り返る。スカした作りでもなく、子供だましでもなく、時代を妖怪に託してエンタメにも昇華した熱量を、昭和こどもたちは確かに受け取って

記事を読む

太秦映画村に大量の妖怪が集う! 古今の世相を取り込んだ異形のものたちが醸成した現代の非日常をレポート!

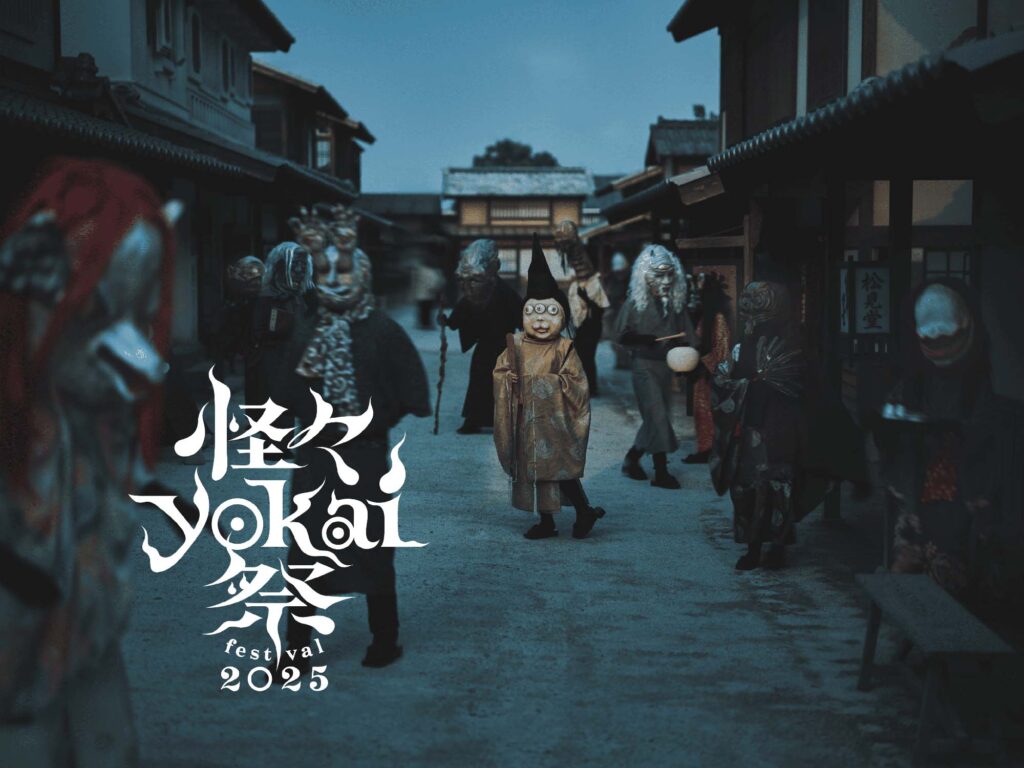

京都市右京区・東映太秦映画村にて、体験型エンターテインメントイベント「怪々YOKAI祭2025」が開催中だ(期間:2025年9月13日〜11月30日)。

「妖怪たちが、新たな棲み処を求めて映画村にやってくる」というストーリーのもと、パーク全体が妖怪一色に染め上げられている本イベント。

メインコンテンツとなる「うずまさ百鬼夜行」をはじめ、妖怪たちとのグリーティングやアート展示など、村内ではさまざまな“怪”との出会いが待っている。

長年、時代劇の舞台として親しまれてきた映画村。そこに妖怪とくれば、これはもう見に行くしかない! オカルト&歴史オタクな筆者は、さっそくオープン初日に現地へと足を運んだ。さて、どんな妖怪たちが集まっていたのか……? “異界”の全貌をお届けしよう。

日本発の「映画のテーマパーク」として、1975年に開村した東映太秦映画村(以下、映画村)。東映の時代劇撮影所を活用して作られており、江戸の町並みが再現された空間だ。

実は今年で2回目となる「怪々YOKAI祭」。イベントを率いるのは、総合プロデューサーの河野隼也氏だ。彼は京都を拠点に活動する「百鬼夜行クリエイター」で、これまでも商店街や地域イベントで数多くの百鬼夜行を手がけてきた。

初開催となった昨年は、関連SNSの動画総再生数が1800万回を超え、ハロウィン直近には開村以来歴代最多のインバウンド動員数を記録したという。そんな大人気イベントがパワーアップして再登場となれば、期待値も高まるというもの。

いざ映画村へ。正面口から入ると、そこは屋内施設「パディオス」の中。この建物を通り抜けた先に、江戸の町が広がっている。

パディオス1階のエントランスには、巨大な妖怪フォトスポットが設置されており、ここでタイミングよく、第一村人ならぬ第一妖怪を発見! みんな大好き、烏天狗さんだ。高下駄でスッと立つその姿は、完全に“山の大ボス”感。恐るおそるカメラを向けると、フレンドリーにポーズを決めてくれた。

パディオス内をずんずん進んで屋外に出ると、まず現れるのは文明開化の薫り漂う「明治通り」。ハイカラな洋風建築が並ぶ、明治時代ゾーンである。

タイムスリップした気分を味わっていると、おかしなことに気づいた。建物の陰や通行人の間に、どう見ても人ならざる者たちが混ざっている……。

村内に現れる妖怪たちは、4種類に分かれる。総合プロデューサーである河野氏がクリエイトした“公式演者”の妖怪たち、公式アンバサダーの「百鬼夜王」と、一般応募から選出された「百鬼夜衆」ファミリー、そして、事前申し込みによって参加できる「一般妖怪」だ。

なかでも、ひときわ目を引くのが「百鬼夜王」たち。公式アンバサダーとしてイベントを盛り上げる彼らは、それぞれが独自のスタイルで“人間界に降り立った妖怪”を体現している。

公式アンバサダーのひとりである黒機ひつじさんは、「このイベント中の映画村に入ると、妖怪と人間が一緒になって楽しんでいる不思議な様子が見られます」と語る。

「人間として異界交流を楽しむも、自ら妖怪側となって人間と交流を楽しむも良い……さまざまな楽しみ方ができることも魅力のひとつです!」

そのコメント通り、昼間の村内は、「妖怪のテーマパーク」という言葉がぴったり。子供たちが「やっほー!」「こんにちはー!」と元気に妖怪たちに駆け寄り、妖怪側もそれに応えてポーズを取ったり、ゆっくり近づいてきたり。まるで昔からそこに住んでいたかのような自然さだ。筆者も気づけば自然と、すれ違う妖怪たちに手を振っていた。

明治通りを抜ければ、武家屋敷や港町など、江戸の風情あふれるエリアが現れる。村内では東映京都撮影所の俳優たちが、時代劇のキャラクターに扮して巡回しているのだが……そこに混在する、異形の者たち。江戸の町並みの中に町娘と侍と忍者、そして妖怪がいる光景は、なかなかオツなものである。

ちなみに現在、映画村はリニューアルの真っ最中で、敷地の約半分が改装工事中となっている。とはいえ、もともと非常に広大なため、歩いていても窮屈さはまったく感じない。

今回のリニューアルに際し掲げられたスローガンは「日本の『ものがたり』を世界へ」。「怪々YOKAI祭」も、コンセプトに沿った新たな試みのひとつなのだ。

本イベントには“物語”があり、「現代社会で行き場を失いつつある妖怪たちが、江戸の気配が残る映画村を新たな拠点として引っ越した」らしい。ということは、百鬼夜行は“引越し行列”だったり……? もしくは移住完了のお披露目パレード? なんて妄想をしつつ、まずは日中の百鬼夜行を観覧してみた。

太陽の光が差す中、パレードが始まる。音楽とともに、忍者たちがアクロバティックな動きで飛び出してきた。この忍者たちはブレイクダンスの大会出場経験者で、キレ味の鋭い技を見せてくれる。

そして妖怪たちの“世話役”である「夜行童子」が登場。彼は百鬼夜行のために生まれてきた、いわば現代の京都オリジナルの妖怪。今回の「映画村移住」の立役者でもあるとか。

行列の最後尾が通り過ぎると、観客たちもぞろぞろと追いかけはじめる。そしてたどり着くのが、折り返し地点となる広場。ここでは百鬼夜行のクライマックスとして、妖怪たちと観客が一緒に「妖怪音頭」を踊る一幕が。

ダンスタイムが終わると、妖怪たちは再び列を整えて賑やかに帰路へ。観客たちも彼らを追って後に続く。この「観客も含めて百鬼夜行が完成する」という構造が、実にうまい。「楽しい行列につられて、気づいたら自分も妖怪の一員になっていた!」という、儀式のような仕掛けだ。

そして夜の百鬼夜行では、雰囲気が一変。陽が落ち、建物がライトアップされはじめると、映画村内は幻想的かつノスタルジックな空気に包まれていく。襖の向こうから漏れるやわらかな光、長屋の軒先に置かれた行燈の灯……薄暗くなった空とのコントラストに“異界”を感じる中、妖怪たちの行進が始まる。

演出そのものは昼夜で共通だが、見え方はまったく異なる。昼は「妖怪たちの楽しいパレード」といった印象だったものが、夜になると一転しておどろおどろしく怪奇的なものへ。音楽とともにぐわっと妖怪たちが姿を現すシーンは、まるで“別世界の門”が開いたかのような迫力だ。

昼間の百鬼夜行も強烈なインパクトがあったが、夜はまた別の角度から感動がやってくる。ライトアップされた町並みと妖怪たちが織りなす光景は、まるでこの世のものではないかのよう。行列の様子を夢中で撮影しながら、筆者自身も満面の笑みになっていた。童心に帰って、ただただ楽しい。

そして妖怪たちがゴールの“門”の中へと帰っていくと、何事もなかったかのように静かな景色が戻ってくる――。夜の静けさも相まって、「あれはなんだったんだ……!」という余韻がしばらく抜けなかった。平安や室町時代に本物の百鬼夜行を目撃した人々も、こんな気持ちだったのかもしれない。

百鬼夜行の終盤には、海外からの観光客たちが「ブラボー!」と歓声を上げて拍手を送る姿も見られた。まさに、国境も年齢も越えたお祭りである。

観客として見ているだけでも楽しいが、「混ざりたくなる仕掛け」があるのも本イベントの魅力。イベント期間中は誰でも妖怪になれるように、仮装用の着物や「お面の絵付け体験」が用意されている。

着物は約100種類、お面は5種類から選べる。お面の絵付け体験(税込500円)は子供だけでなく大人やインバウンドにも大人気。みんな真剣な表情で自分だけのお面を作っていた。

「怪々YOKAI祭2025」の見どころは、百鬼夜行だけじゃない。アートを通じて妖怪の奥深さに触れる体験も充実している。

屋内施設パディオスでは、アート×妖怪エンタメ融合のミュージアム・スペースを設置。「妖怪博物館」(※10/26(日)まで)と「現代モノノケ浮世絵」(※11/30(日)まで)が展示されている。

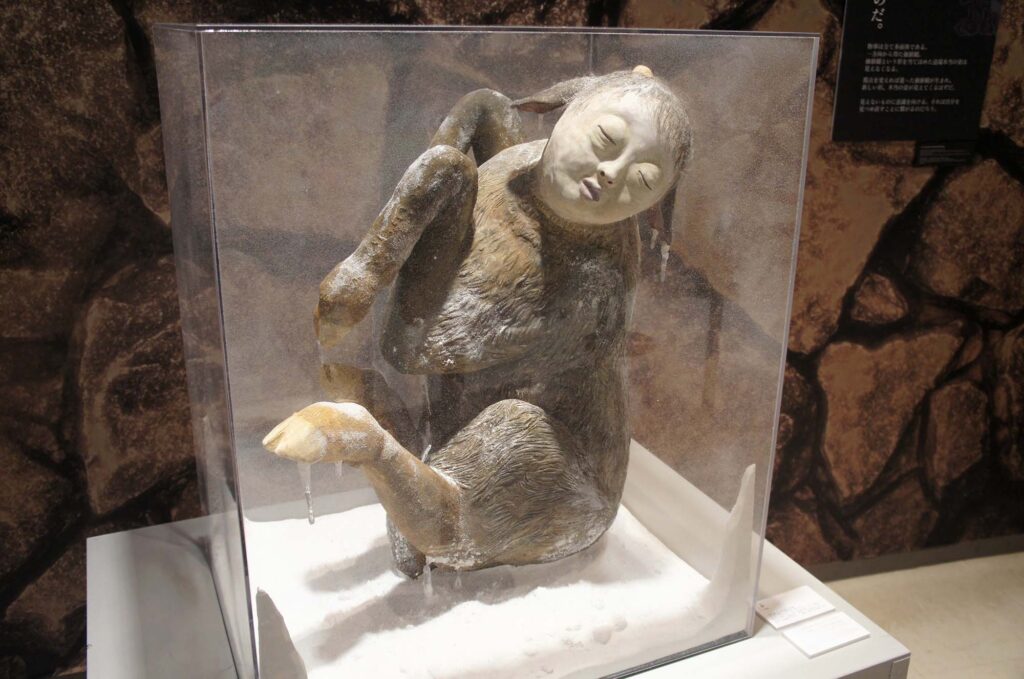

「妖怪博物館」は、「二面性」をテーマに構成された立体作品展で、「妖怪の化石」や「冷凍保存された件(くだん)」など、斬新で面白いアイデアの作品ばかり。

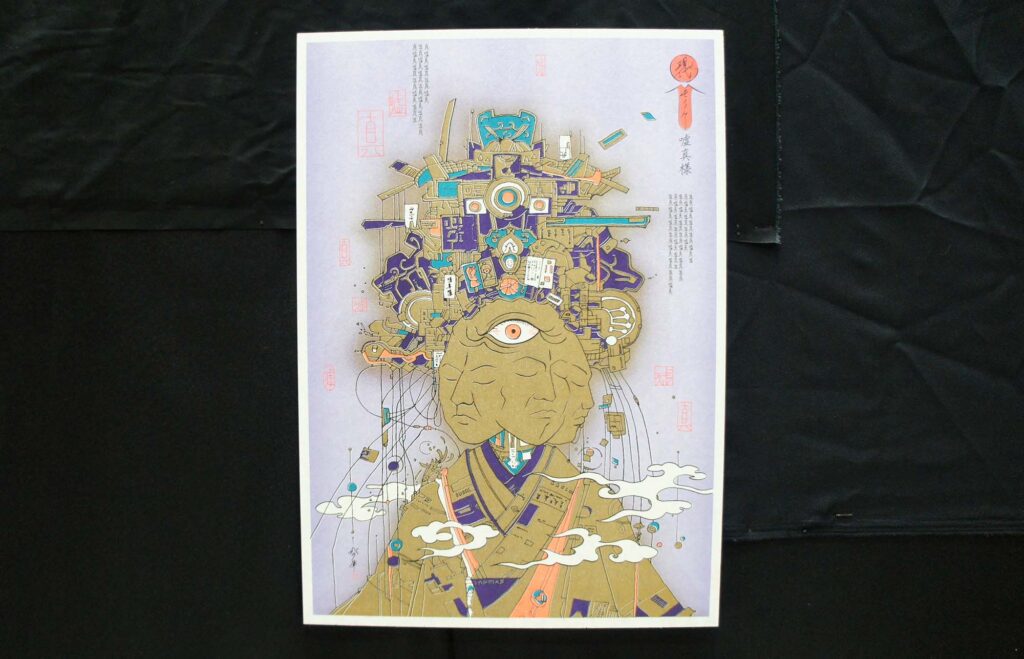

「現代モノノケ浮世絵」は、SNS依存や外見至上主義といった現代人の抱える“かたちのない恐怖”を、妖怪の姿に落とし込んだアート展だ。

自分の中にある闇を、まるで鏡越しに見せられているような感覚に陥る展示たち。バズりたいという承認欲求のために嘘を投稿したり、ルッキズムに縛られて外見ばかりに気を取られてしまう。そんな現代人の姿は、きっと昔の人から見れば妖怪そのものだろう。

妖怪は昔話の中だけの存在ではなく、今も生まれ続けているのだ。もしかしたらあなた自身も、隣にいるあの人も、異形の仲間入りをしているかもしれない……。

妖怪×歴史好きにはたまらない「怪々YOKAI祭2025」。圧巻の百鬼夜行、見ごたえたっぷりのミュージアム、妖怪たちとの触れ合いと、一日中いても時間が足りないと思うほど楽しめる。

筆者自身、映画村には昔から何度も足を運んできたが、今回取材で訪れてあらためて実感した。ここは京都人にとっても、京都を愛する人にとっても、大切な思い出の場所なのだ。そこに妖怪たちが加わったことで、「非日常の中の非日常」が生まれている。ちょっと不思議で、とても心地いい空間だった。

夜の百鬼夜行が終わり、閉園のアナウンスが流れ、出口に向かっているとき、村内には静寂と喧騒の狭間のような空気が漂っていた。百鬼夜行を終えた妖怪たちが、そこかしこで静かに“打ち上げ”をしている。そんな光景を横目に歩きながら、ゆっくりと日常へ戻されていった。

ぜひ夜だけでなく、昼から夕暮れ、そして閉園までの時間の流れを体験してみてほしい。きっと、忘れられない没入体験になるはず。

今回紹介した内容は、ほんの一部にすぎない。村内をめぐるスタンプラリー「妖怪変化遊行」、京都の妖怪ゆかりの地をめぐるバスツアー、太秦の街中を“不思議な放送”とともに歩く「怪々ラヂヲ」、さらには全国から妖怪作家が集う「うずまさモノノケ市」まで。何度でも来たくなる催し物やコンテンツがもりだくさん。

ーー一度体験すればこう思うだろう。「次は自分も妖怪になりたい!」と。

「怪々YOKAI祭2025」

開催期間:2025年9月13日(土)~11月30日(日)

営業時間:平日9:00~17:00、10月/11月土日祝9:00~19:00、10/25(土),26(日)9:00~21:00、11/8(土),9(日)9:00~17:00、11/15(土)9:00~20:00

会場:東映太秦映画村

所在地:〒616-8586 京都市右京区太秦東蜂岡町10

特設サイト:https://www.toei-eigamura.com/yokai/

倉本菜生

寺生まれオカ板育ち、京都在住。

魑魅魍魎はだいたい友達なルポライター、日本史研究者。

オカルト×歴史学をテーマに、心霊スポットや怪談の謎を追っている。

住んでいるマンションに何かいる。

関連記事

『妖怪大戦争』と大映妖怪映画三部作の思い出/昭和こどもオカルト回顧録

60年代後半の「妖怪」ブームの思い出に続いて、「大映妖怪映画三部作」を振り返る。スカした作りでもなく、子供だましでもなく、時代を妖怪に託してエンタメにも昇華した熱量を、昭和こどもたちは確かに受け取って

記事を読む

肉体を超越したアンドロイド観音「マインダー」が「空」の思想を語る! 京都・高台寺が拓く新しい法話を体験

京都の高台寺には、アンドロイドの観音像がある。動き、語り、般若心経を唱える「マインダー」は、令和に向き合うべき仏と衆生の関係を示している。ーー現地で、その法話を体験した。

記事を読む

兵庫の妖怪タウン・福崎町に河童がいた! 民俗学の父・柳田國男の故郷に妖怪が集う理由

一匹の河童から「妖怪町おこし」に成功した町があるという。そこでは、街じゅうに妖怪が鎮座する世にも珍しい光景が広がっていた!

記事を読む

見つめるだけで火をつける「マッチ人間」! 伝説的パイロキネシス超能力者の苦悩

道具を用いることなく炎を発生させることができる「パイロキネシス」。そんな能力を持った伝説的少年、ベネデット・スピノの謎!

記事を読む

おすすめ記事