「知られざる巨大秘密結社オッド・フェローズ」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

山河を鎮め、かしこみかしこみ神を鎮める「地鎮」の儀式。それは安全と平和な暮らしを祈願するためのものだが、もしも誤ると大変な結末を招くこともある、恐ろしいものでもあった。

目次

住宅でもビルでも、建物を新築する時には必須の儀式「地鎮祭」。

神社本庁の解説によると、地鎮祭とは建物と土地の安全を神々に祈願する祭祀で、国土の守護神、地域の産土神、そしてそれぞれの土地ごとの地主神を祀るものなのだという。

まさに「地を鎮める」祭り。だが、地鎮が必要なのは、なにも新築のときだけとはかぎらない。古代の天皇や地域の長たちは、国土の神霊である国魂(くにたま)を褒め称える「国褒め」という儀式を行ったといわれるし、権力者たちはいつの時代も、自らが治める土地の神を鎮め、慰めなければならなかった。

もしも地鎮を怠けたり、あるいはその鎮めに失敗すれば、権力者は失脚し、最悪は命をも失うことにもなってしまった……そんな地鎮にまつわる恐ろしい怪異譚が、群馬県前橋市に伝わっている。

その主役となる神は、刑部姫(おさかべひめ)だ。

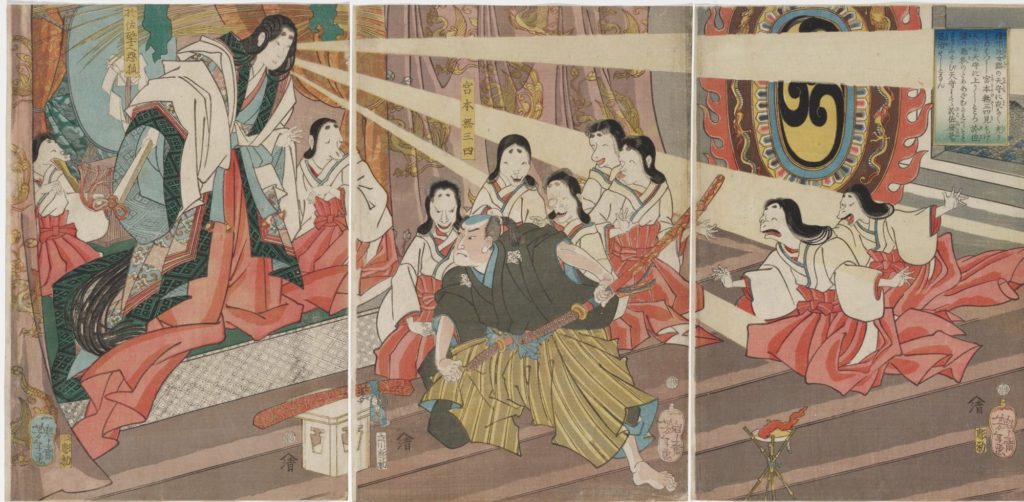

刑部姫といえば、泉鏡花の『天守物語』でもおなじみで、姫路城の天守閣に住む神、あるいは妖怪というイメージが一般的。だが実は姫路城に祀られていた刑部姫は、江戸時代のあるときに姫路から前橋に遷されたことがあるのだ。

現在、刑部姫は「長壁(おさかべ)大神」として前橋市内の前橋東照宮に祀られている。

そのため前橋東照宮の公式サイトには長壁大神(以下はこちらの名前で統一)にまつわる伝説が掲載されているのだが、そこに記された神の引越しとその後のエピソードは、かなり刺激的で、かつ、とてもおそろしい。

以下、前橋東照宮の社伝や前橋で語り伝えられた話にもとづいて、長壁大神の伝説を紹介していこう。

そもそも、なぜ姫路城の主が前橋に引越しすることになったのか。そこには江戸時代の大名特有の事情が関係している。

江戸時代の中期、姫路は徳川家康に連なる松平家が治めていたのだが、5代目の松平朝矩(とものり)の時代、幕府の命令で突然前橋への「国替え」を命じられることになる。国替えとは大名支配のために幕府がつくった制度で、いわば強制的な引越し指令。行けといわれたら、大名にはほとんど抵抗するすべがない。

朝矩も姫路という一等地を手放してなかば不本意ながら前橋に移ることになったのだが、このとき姫路城に祀られる長壁大神を引越し先へと連れていったのだ。

朝矩はそれだけ長壁大神を信仰していたのだろうし、あるいは姫路城に未練があったのかもしれない。ともかく朝矩は神さまを動かしてまで一緒にお引越しすることを選び、あらためて前橋城に長壁大神を祀ることになるのだ。

ところが、このとき朝矩は大神を前橋城の天守ではなく、敷地の一角にあらたに祠を建ててそこに遷している。

前橋城は利根川の流れを天然の守りに利用するため川のすぐそばに築かれた城だったのだが、そのせいで常に氾濫に悩まされる城でもあった。朝矩は長壁大神を利根川から城を守る守護神とするべく、あえて天守の外、お城の利根川側の土地に祀ることにしたのだ。

ところが、それまで姫路城の最上階を我が家としていた長壁大神は、この扱いにたいへんな不満をもった。そして城主の思惑とは正反対に、なんと利根川を氾濫させて前橋城の一角を押し流してしまったというのだ。

江戸時代、大名による城の改修は幕府がもっとも目を光らせていたことのひとつで、簡単に実行できるものではなかった。そのうえ当然莫大なカネも必要になるため、結局朝矩は前橋城の修理を諦めて、もうひとつの領地だった川越に再度の引越しをすることを幕府に願いでる。

そしてこの二度目の引越しで、朝矩はなんと長壁大神を前橋に残していくことにしたのだ。

一度は乞われて連れてこられたのにもかかわらず置き去りにされてしまった大神は、朝矩の夢枕にたって「自分も川越に連れていってほしい」と願いを伝えたといわれる。ところが、朝矩はこの願いをつっぱねてしまう。その理由は「前橋城の守護もできない神を新しい城に連れていくわけにはいかない」というものだったとか。

この伝説にはいくつかパターンがあって、長壁大神が前橋に置いていかれることが決まったのち、前橋城下の人々の夢に大神が現れて「川越にいきたい」と泣いて訴えてくる……との証言が続出した、という話も残されている。

しかし結局、社が川越に遷されることはなかった。それだけ朝矩にも思うところがあったのかもしれないが、ここに至って長壁大神の怒りは決定的になってしまったらしい。松平家が前橋から川越に移転した翌年、朝矩は31歳という若さで急死してしまうのだ。

人々は(特に前橋の)、これは大神さまのお怒りである、と噂しあったという。

朝矩は、自らが地鎮のために呼び寄せた神を怒らせ、最悪の結末を迎えてしまった、ともいえる。

しかしさらに恐ろしいことに、長壁大神にはこの以前にも同じように城主に祟りをなしたという伝説があるのだ。その相手とは、江戸時代の最初の姫路城主、池田輝政だ。

輝政は、豊臣秀吉が建てた姫路城を大改修して今みられるかたちの基本をつくった大名なのだが、そのリフォーム後、輝政のもとには「天狗からの手紙」が届くなどたびたび怪事が起こるようになる。そしてついには謎の病で倒れてしまうのだ。

そこでささやかれたのが、「姫路城の築城のために土地神である姫山の地主神をよその神社に遷したことで、神が怒っているのではないか……」とのうわさ。輝政は姫路城の敷地内に八天堂という堂と神社を建て、あらためて地主神を祀りなおすことになるのだが、この姫山の地主神こそが、あの長壁大神なのである。

川を操って城を流し、城主を病気にさせ、最悪命まで奪ってしまう……それがすべておなじ神の力なのだとしたら、恐れられる理由もよくわかる。

長壁大神、刑部姫は謎の多い神だ。正体は狐だという説、妖怪説、コノハナサクヤヒメだとする説、さらには皇子が実の母とのあいだになした不義の姫君だった、などさまざまな説があるのだが、姫路城が建つ姫山の本来の土地神だったとするならば、まさに「地鎮」をめぐる中心的な神だったということになる。

これほど強大な力を誇示した土地神は、歴史上、また日本全国をみてもそうそういないといっていいだろう。

松平朝矩は今からおよそ250年前、池田輝政はもう400年近く前の人物だが、前橋東照宮のサイトによれば、長壁大神は今から約80年前、昭和の時代にもその不思議な力を発揮したことがあったという。

それは昭和20年、8月5日のこと。

この夜、前橋は米軍機の大規模空襲により、市街地の大部分が焼け野原になるほどの壊滅的な被害を負う。すでに長壁大神を合祀していた前橋東照宮も例外ではなく、境内には火の手があがっていたのだという。

するとこのとき、どこからともなく提灯を持った兵隊たちが現れて、バケツリレーで川の水をくみあげ神社の火を消し止めていった。その後、ひと段落してから宮司がお礼をいおうとしたときには、すでにその一団は姿を消していて、目撃者たちは彼らの提灯になぜか「長壁大神」の文字が記されていたことを証言した、というのだ。

こうして前橋東照宮は大きな損害もなく焼けのこるのだが、大空襲に見舞われながら焼失を免れたといえば、あの姫路城も同じ。姫路市は二度の大規模空襲で市街地がほとんど焦土化しているのだが、あれだけ目立つにもかかわらず姫路城は奇跡的に無傷で残ったのである。

姫路城の主である刑部姫、長壁大神が城を守ったのだ……とは今でも語られる伝説である。

姫路城は長壁大神の本来の居城、そして前橋東照宮もまた、さまざまあったのちに大神が得た安住の地だといえる。人間の都合に翻弄されつつもようやく安らぎを得た土地神が、「土地を守護する」という本来の力を発揮した結果が、空襲を耐えたふたつの建物だといえるのかもしれない。

そして同時に、「地鎮」の成功、失敗は、これほどに大きな結果をもたらすのだという証左だともいえるだろう。

前橋市には、前橋東照宮以前に、明治初期まで長壁大神を祀っていた長壁神社も現存している。利根川の川淵に建てられた比較的ちいさな神社だが、そのたたずまいは利根川の氾濫から街を守るべく、どっしりとにらみを利かせているようでもある。

おもな参考資料

前橋東照宮公式サイト

『群馬県史 資料編 19』(群馬県史編さん委員会著)

『前橋史話』(丸山清康著)

鹿角崇彦

古文献リサーチ系ライター。天皇陵からローカルな皇族伝説、天皇が登場するマンガ作品まで天皇にまつわることを全方位的に探求する「ミサンザイ」代表。

関連記事

「知られざる巨大秘密結社オッド・フェローズ」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

あの宇宙飛行士もフリーメーソン! 秘密結社がこだわった月面到達の一歩/並木伸一郎・月の都市伝説

世界最大の秘密結社フリーメーソンがアポロ計画にかかわっていた? その証拠を探る。

記事を読む

古史古伝「上記」を裏付ける遺物か!? 国東半島の神代文字岩/猿田彦TV

大分県のとある山中に眠る巨石。そこに刻された謎の神代文字じんだいもじは、神武天皇以前に存在したウガヤフキアエズ王朝の秘史を伝え、超古代文献ともリンクしていた!

記事を読む

千利休はキリシタンだった!? 織田信長の野望を支えたイエズス会の謎/加治史観の世界

信長、秀吉、家康らが覇を競った戦国時代。その背後にはイエズス会とキリシタン千利休の姿があった! 作家・加治将一氏の論証をもとに、茶の湯とキリスト教の深い関係に迫る。戦国時代は茶室も”戦場”だった!

記事を読む

おすすめ記事