「この宇宙は別宇宙のブラックホールの内部」だった!? ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測結果が示唆する可能性

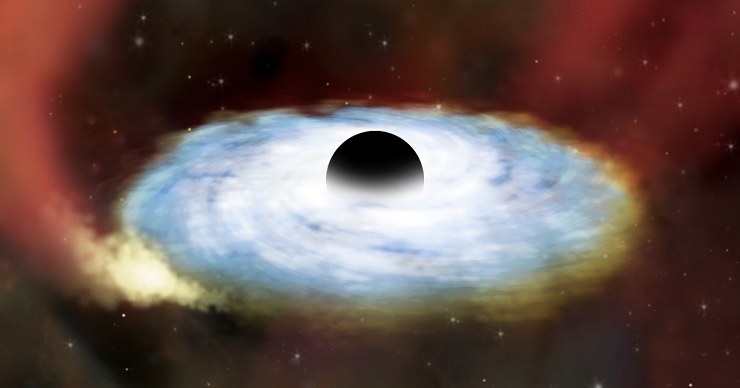

無気味に渦巻きながらあらゆるものを飲み込んでしまうブラックホールだが、実は我々の宇宙はこのブラックホールの中にあるのかもしれない――。

記事を読む

謎に満ちた宇宙のミステリアスな要素の筆頭に挙げられる「ブラックホール」。なんと、18世紀にその存在を確信した科学者がいた――。

1724年にイングランド・ノッティンガムシャー州に生まれたジョン・ミッチェル(1724~1793)は少年時代から宇宙について思いを馳せていた。

敬虔なクリスチャンとして信仰の道を志す一方、天文学や物理学への興味が尽きなかったミッチェルは、半ば自然に独立した研究者となっていった。

アイザック・ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』に影響を受けたミッチェルは、ニュートンの理論を用いて恒星の光を調べることで、恒星の質量を測定できるのではないかと考えた。

彼は恒星の質量が大きいほど重力も大きくなり、重力が大きいほど、恒星から発せられる光に与える影響も大きくなると推論した。ミッチェルは、光は小さな粒子、つまり「微粒子」のようなものだというニュートンの別の理論を利用し、恒星の光は地球上で空中に投げ出された物体のように重力の影響を受けると想像したのだ。

地球の重力に逆らって宇宙空間に出るにはロケットのような強力な推進装置が必要だが、天体の質量が小さければそれほど大きな出力は必要なく、逆に質量の大きい天体であればさらに大出力の推進装置が必要になる。重力に逆らって天体を離れるために必要な速度は「脱出速度」と呼ばれる。

ミッチェルは物質だけでなく光にも脱出速度があると考え、極大質量の恒星では、光さえもそこから出られないだろうと想定した。

「そのような天体から発せられた光はすべて、その天体自身の重力によって、その天体に向かって戻ってくるだろう」とミッシェルは記している。もしそのような恒星があるとすれば、一切光を発しない漆黒の天体であるはずだ。まさにブラックホールを彷彿させる存在である。

質量のない光が重力に引き寄せられることはないのだが、ブラックホールは空間のゆがみによって光をも吸い込むといわれている。ミッチェルはこの時代にこのブラックホールの特異な現象に気付いていたことになる。

ミッチェルは太陽を基準にして、そのような暗い恒星がどれほどの大きさになるかを計算した。

ミッチェルは、太陽と同じ構成で直径が500倍もある恒星はきわめて強い重力を持つため、光さえもそこから逃れられないだろうと計算した。このサイズの恒星は、太陽の1億2500万倍という莫大な質量を持ち、直径は火星の公転軌道よりも大きくなる。

ミッチェルが導き出した暗黒恒星の概念は、この時代の宇宙の理解にとって実にチャレンジングな存在だったといえるが、もちろんミッチェルには暗黒恒星の存在を証明する術はなかった。

それらは単なるアイデアであり、理論的考察と数学的推論の産物に過ぎなかったが、とある日ミッチェルは暗黒恒星を特定する方法を思いついた。それは、それらの周りを回るほかの天体を観察することである。暗黒恒星の周りを回っているように見える天体群を見つけて、その軌道を検証するため、ミッチェルは本腰を入れて研究に取り組むことになった。

ミッチェルの研究は「恒星の距離、等級などの発見方法について」という論文にまとめられ、宇宙空間に光を発することのない暗黒恒星が存在できるという考えが初めて公式に紹介されることになった。

論文は1783年に王立協会で紹介され、ベンジャミン・フランクリンをはじめ、物理学者であり数学者でもあったピエール=シモン・ラプラスやベルリン天文台の天文学者ヨハン・ゲオルク・フォン・ゾルトナーの知るところとなり、ロンドン、パリ、ベルリンの科学界で広く議論を呼ぶことになった。

フォン・ゾルトナーは、銀河系の中心に巨大で完全に暗い天体が存在するのではないかと考え、惑星が太陽の周りを回っているように、太陽も天の川銀河の中心にある中心天体の周りを回っている可能性を示唆した。そして、そのような中心的な天体を見た者は誰もいないので、完全な暗黒かもしれないとゾルトナーは考えたのだ。

「その大きさと、それに伴う強い引力のために、光を全く放射しない、あるいは少なくとも遠くまで放射しない天体が存在する可能性がある。したがって、我々の天体系で最も大きな天体は目に見えないままであるに違いない」とゾルトナーは記している。

こうしてブラックホールの先駆けとなる暗黒恒星の概念が広く議論されるようになったのだが、しかしどういうわけなのか、暗黒恒星の概念は広まるのと同じくらいの早さで姿を消すことになった。

というのもミッチェル自身がこれまでの自分の研究成果を覆し「なんらかの顕著な効果を生み出すほど大きな恒星は存在しない可能性がきわめて高い」と言及し、彼はまた重力がほかの物質と同じように光に本当に影響を与えるのかどうかも疑問視するようになったのだ。そして病に冒されたミッチェルは長い闘病の末、1793年に亡くなり、ソーンヒルの教会墓地に埋葬された。

ピエール=シモン・ラプラスは、著書の新版を印刷する時期になると、これらの「目に見えない物体」に関する一節を削除し、ベルリンではフォン・ゾルトナーが、銀河系の中心に暗い物体があるという考えを否定するとともに、「最高の望遠鏡を使ってもそのような物体の周りを回る天体を見た人はいない」と結論づけた。

こうして暗黒恒星は科学界から消え去った。結局のところ、それは特定の仮定に基づく単なる推測に過ぎないと見なされるようになったのだ。

アメリカの物理学者、ジョン・ホイーラーが1967年に初めて「ブラックホール」の言葉を用いたとされるが、ホイーラー自身はブラックホールという言葉の考案者であると主張したことはないという。

故スティーヴン・ホーキング博士は一般相対性理論と量子力学を結びつけた量子重力論を提示し、その帰結として量子効果によってブラックホールから粒子が逃げ出すという「ホーキング放射」の存在を示唆した。

ブラックホールの概念の登場によって、ミッチェルの暗黒恒星のアイデアが見直される機運が高まったといえるが、2020年10月のノーベル物理学賞は、もはや亡きミッチェルが受賞したといっても過言ではない研究内容であった。

この年のノーベル物理学賞は、オックスフォード大学名誉教授のロジャー・ペンローズ氏、マックスプランク地球外物理学研究所教授のラインハルト・ゲンツェル氏、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校教授のアンドレア・ゲズ氏に贈られたのだが、受賞の対象はペンローズ氏の「一般相対性理論の強固な予言としてのブラックホールの生成の発見について」、ゲンツェル氏とゲズ氏の「我々の銀河の中心に存在する超重量のコンパクトな天体の発見について」であった。

ゲンゼル氏とゲズ氏はミッチェルの手法を用いて、天の川銀河の中心にある超巨大コンパクト天体を特定した。それは「いて座A*(いてざエースター)」と呼ばれる超大質量ブラックホールである。

ミッチェルの考えた「巨大で光をまったく発しない暗黒恒星」は実際に存在しているのであり、彼の正しさが証明されたといえる。

実は多彩な顔を持っていたミッチェルは、古代ギリシャ語とヘブライ語を習得し、地質学、天文学、物理学に通じていた一方、牧師であり実業家でもあり、植物園の設計と植栽を行い、地元の石炭備蓄量を地図に記し、イギリス海軍のために新しい航海技術を発明して貢献した。

ノーベル賞は基本的に生存中の個人を対象としており死後に受賞はできないが、200年以上の歳月を経て再評価されたミッチェルは、事実上の受賞者だといえるのかもしれない。

【参考】

https://bigthink.com/books/a-forgotten-priest-imagined-black-holes

仲田しんじ

場末の酒場の片隅を好む都会の孤独な思索者でフリーライター。興味本位で考察と執筆の範囲を拡大中。

ツイッター https://twitter.com/nakata66shinji

関連記事

「この宇宙は別宇宙のブラックホールの内部」だった!? ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測結果が示唆する可能性

無気味に渦巻きながらあらゆるものを飲み込んでしまうブラックホールだが、実は我々の宇宙はこのブラックホールの中にあるのかもしれない――。

記事を読む

「バミューダ・トライアングルに謎は存在しない」科学者の主張に波紋! フライト19事件の再調査でわかった新事実

多くの船舶や航空機が失踪している“バミューダトライアングル”では超常現象が起きているのだろうか――。専門家によれば、この海域に謎は存在しないという。

記事を読む

この世は二次元情報の三次元投影だった!? 宇宙の実相に迫る最先端「ホログラフィック原理」

漫画やスマホなど、日頃から二次元に慣れ親しんでいる我々だが、そもそもこの世界の実相が二次元だったなら――。三次元に見えるこの世界が、実はホログラフィーであるという「ホログラフィック原理」の説得力が一層

記事を読む

グーグルアースでUMAビッグフットを発見!? ーー今週の不思議ニュース厳選紹介/webMU HOT PRESS

今週世界を賑わせた最新不思議情報を一挙紹介!

記事を読む

おすすめ記事