令和に蘇ったアニメ「地獄先生ぬ〜べ〜」原作者・真倉翔&岡野剛が見どころを語る

俺の生徒に手を出すな!──「地獄先生ぬ〜べ〜」の令和版アニメが7月から放送開始され、盛り上がっている。原作者の真倉先生と岡野先生に、新作アニメへの思いを訊いた。

記事を読む

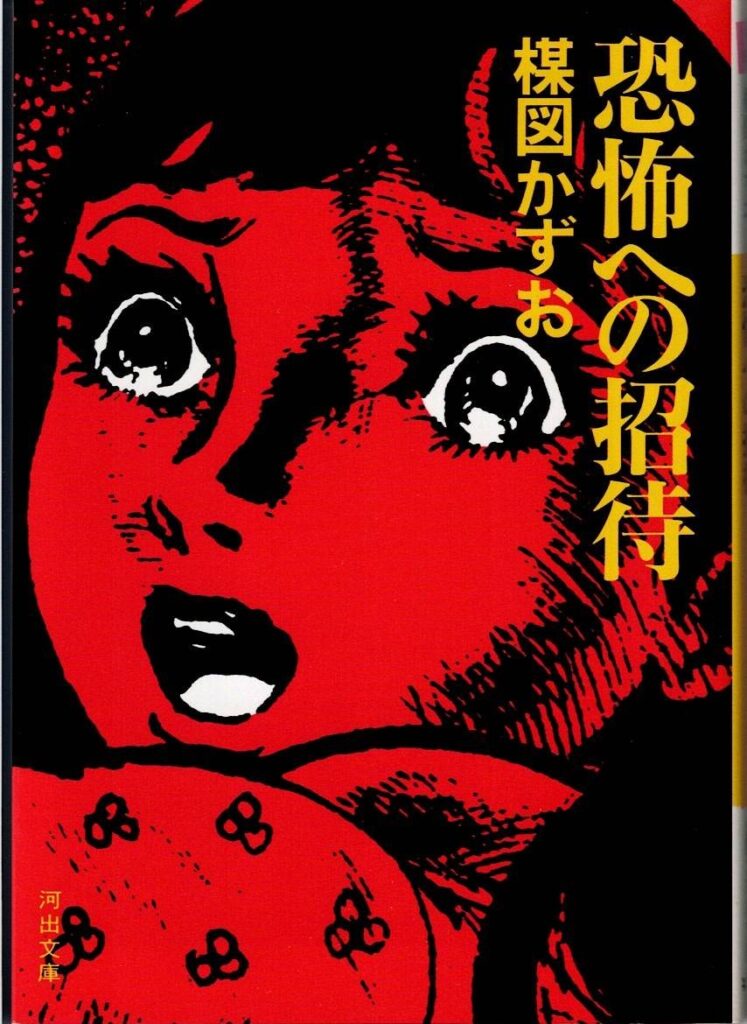

少女ホラー、怪奇マンガ、ギャグマンガという枠をこえて「楳図マンガ」ともいうべき作品世界を築いた巨匠を振り返る。思えば、時代を超えるどころか時代を感じさせない作品と作家ではなかったか……?

なにを今さらと言われてしまいそうだが、昨年10月、マンガ家の楳図かずお氏が胃がんのために享年88歳で鬼籍に入った。

楳図マンガについては今までもあちこちで書いてきたし、本連載でも何度となく触れているので、訃報を知ったときには僕も「追悼文」のようなものを書いておきたいな……とは思ったものの、結局、特に触れる機会もなくやりすごしてしまった。『東京新聞』の連載に、訃報にかこつけて「まこと虫消しゴム」の思い出を書いた程度である。

そもそも楳図かずお氏についてあらためて書いてみたいこと、書いておきたいことが、どうもいまひとつ思いつかない。僕は影響を受けた誰かが逝去するたびに大げさに騒ぎたてるタイプの人間だが、楳図氏の訃報につては、それほどの衝撃を受けなったような気がする。驚きはあったが、それは喪失感がどうのという重たいものではなく、「楳図かずおもやっぱり死ぬのか……」というような、なんだか妙な感慨だった。ずいぶんと失礼な言い方かもしれないが、僕にとって、というか僕ら世代の多くの愛読者にとっての楳図かずおは、とっくの昔に「生きている」とか「死んでいる」といったこととはもはや関係なく、もの心ついたころからすぐそばに存在し、今もそこに存在していて、おそらくこの先もずっと存在し続ける「なにか」だったのだと思う。人格に深く食い込み過ぎていて、「本体」(?)が「死んだ」といわれたところで、まったくピンと来ないのだ。

昔からよく言われる話だが、東京で生活している多くの人が、あのトレードマークになっている赤白ボーダーのシャツを着て歩く楳図氏を都内のあちこちで見かけている。僕も度々目撃したし、友だちに自慢すると「オレなんか何度も見てる!」などと言われてしまう。一度も見たことがない東京人などいないんじゃないかと思うほどで、これほど多くの人間が一人の人物に偶然に遭遇することなどあるのだろうか? 「楳図かずおは100人くらい存在する」という冗談も、単なる冗談ではないのかも知れない(80年代後半ごろの志茂田景樹も同じようなことを言われていた気がするけど)。もしかしたら楳図かずおは、一人のマンガ家、一人のアーティストというより、いわば「偏在」する「環境」のようなもので、僕ら世代のホラー好きは(世代を超えてなのかも知れないが)、幼い頃からその内部に取り込まれ、そこで育って現在に至っているために、その「環境」の全体を「総括」するような言葉は持っていないのではないかとも思う。

訃報が報じられてから、各分野の著名人の追悼文・追悼コメントが大量にメディアに掲載された。熱量の高いものが多く、特に世代の近い人のものを読むと「まさに僕と同じ楳図体験だ!」と共感してしまうものの、なにかこう、空虚な印象も抱いてしまった。楳図かずおの「偉大さ」や「功績」や「特異性」なるものについては、なぜか誰が語ってもどうしても同じような文脈にすっぽりおさまってしまい、誰もが感じているはずの本当の「凄み」とうか、絶対的な「違和感」みたいなものは、言説からごっそりと抜け落ちてしまう。

「人の心の闇を描きつづけた」「コミュニケーションの不可能性を表現した」「予見的作品によって未来への警告を発した」云々は、ひとつひとつはまさにその通りなのだが、これらのフレーズを口にしたとたん、僕らが楳図マンガを読むたびに感じる「感触」の正体は、すっと遠ざかってしまうのだ。当然の話だが、ここで僕が時期遅れの場違いな追悼文を書いたところで、結果は同じである。またひとつ退屈でありきたりな追悼文が増えるだけだ。

結局のところ、「楳図かずおとはなんだったのか?」という問いには、誰にも、もしかしたら本人にさえ、的確には答えられないのかも知れない。

本当の意味での「楳図かずお第一世代」といえるのは、おそらく60年代に小学生だった女子たちということになるのだと思う。楳図の少女向け恐怖マンガを読むために「小学生男子が少女マンガ雑誌を買いに来るようになった!」と出版界に激震が走った……という話は語り草になっているが、この「第一次楳図ブーム」は1965~66年ごろに起きている。

僕ら世代が楳図作品に出会うのはその10年も後のことで、僕ら70年代っ子たちは70年代なかば~後半に単行本化されていた彼の旧作に衝撃を受け、クラスの女子も男子もいっせいに楳図作品を読むようになり、僕ら世代における「楳図ブーム」を体験した。これは「第二次ブーム」というより、あの頃の小学生たちは、中学年くらいになるタイミングで各世代における「楳図ブーム」を体験していたのではないかと思う。旧作が僕らの時代のブームの起爆剤になったといのは、ちょうどこの時期の楳図氏が恐怖マンガよりも『まことちゃん』に注力していたから、というのも大きかったのかも知れない。

そんな経緯で楳図作品を知ったため、当時はどれが新作でどれが旧作かもわからないまま、とにかく手当たり次第に彼の恐怖マンガを読んでいた。僕のなかでは楳図作品に時系列というものは存在せず、彼のキャリアについて年表的に整理して考えたこともなかった。大人になっていくつかの「楳図読本」的な本を読み、時代ごとの作風の変化などを知った以降もあまり変わらず、今も僕の頭のなかでは「タマミ」も「おろち」も「猫目小僧」も「いずみとさくら」も、ごちゃごちゃと同じ「時空」に共存している。

こんなふうに時代感覚などとは無縁に、ひとつの巨大なカオスとして楳図マンガの作品世界の全体を把握している人は、特に僕の世代には多いような気がする。そこで、彼のキャリアや作品をあらためて時系列に沿って整理しながら、そこに僕自身の楳図作品遍歴(おそらく典型的な70年代っ子の楳図体験パターンだと思う)を重ねてみたいと思う。

時間や時代の流れと無関係に、はじまりも終わりもなく、ただそこにあり続けるようにも見える楳図的時空のカオスに、とりあえずの脈絡をつけてみたいのである。

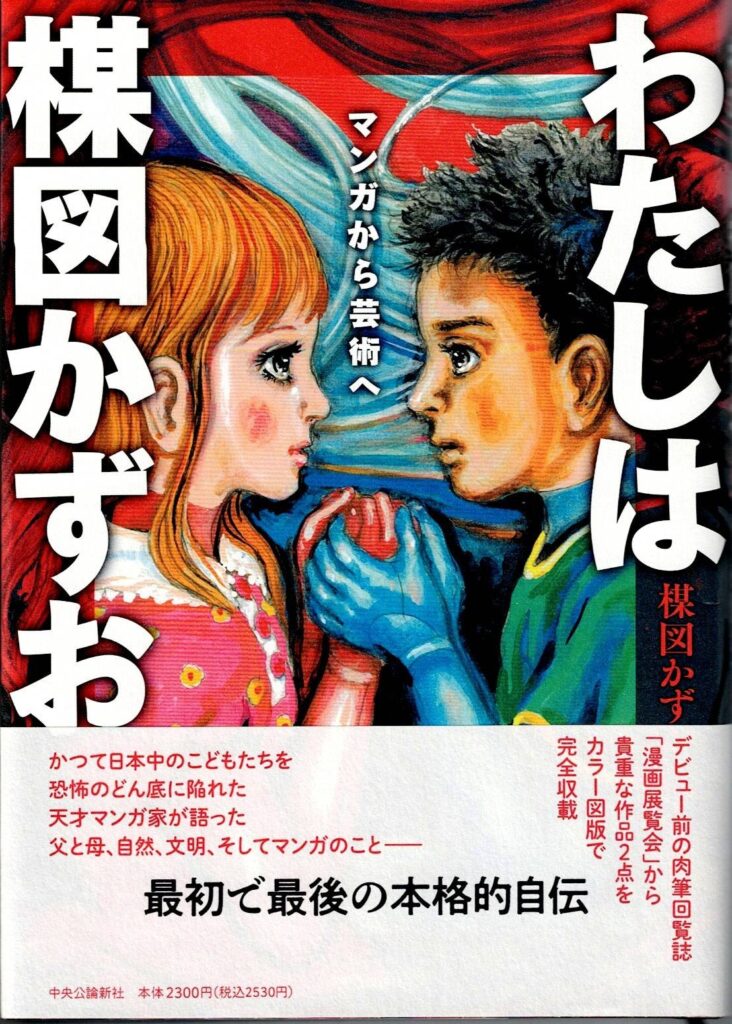

楳図かずおは1936年に和歌山県高野山で生まれた。幼い頃から赤本マンガを読み漁っていたそうだ。10歳のころに手塚治虫の『新宝島』に出会って多大な影響を受け、本格的にマンガ家を目指しはじめる。マンガ雑誌への投稿に熱をあげつつ、中学生になるとマンガ同人サークル「改漫会」に入会、肉筆回覧同人誌『漫画展覧会』に『森の一夜』(メルヘンチックでファンタジックな児童向けギャグマンガという雰囲気の短編)などの作品を掲載する。そして高校3年生になった1955年、『森の兄妹』でデビュー。当時高校生だった少女マンガの先駆者・水谷武子との合作で、「ヘンゼルとグレーテル」を翻案した児童マンガだが、描写には濃厚なホラー味がある。

その後は「貸本」市場で作品を発表しつつ、少女マンガにも進出。バレリーナなどが登場する王道少女マンガからミステリー風、SF風など、様々なタイプの作品を描くが、やはりホラーテイストの作品が多い。少女マンガを主戦場に選んだのは、単に「そっちの方が早く雑誌デビューできそうだから」だったそうだ。この時期は手塚の影響から抜け出し、なんとか自分のスタイルを見つけようと必死だったらしい。

そして1961年がエポックメイキングな年となる。貸本マンガ誌『虹』に、後の「へび女」シリーズに連なる『口が耳までさける時』を掲載(一部資料では1960年発表とされているが、最新の自伝の情報に準じた)。これがマンガ史において初めて「恐怖マンガ」と銘打たれた作品だったとされている。楳図氏によれば……

「恐怖マンガという言葉を最初に使ったのは僕だと思います。怪奇マンガという呼び方は以前からありました。怪奇は現象とか見た目を指す言葉ですが、恐怖は内面からわき出る心理的なものです。そこを区別したかったのです」

自分の貸本マンガの読書である子どもたちが「怖い場面」ばかりを繰り返し読んでいることに気づき、楳図はマンガによる「恐怖の追求」を本格的に開始することになる。彼にとっての恐怖の源泉は、幼い頃に父に聞かされた「お亀が池伝説」(彼が少年期を過ごした奈良県宇陀郡に伝わる「蛇女」の伝説)など、幼少期の記憶や体験にあったようだ。

以前、あるラジオ番組に出演した楳図氏が、自分の作品について「結局、僕はずっと“子どものこと”だけを描いてきたんです」と言っていたのが印象的だった。もちろん大人向けの秀逸な短編も多いので一概には言えないが、彼の作品の本質は「子どものこと」、本来は大人になれば忘れてしまう幼年期特有の感覚と分かちがたく結びついているような気もする。

その後に発表した数々の恐怖マンガも人気を博してファンを増やしたが、彼の名を全国にとどろかせたのは、1965年に『少女フレンド』に掲載された『ママがこわい!』。「へび女」シリーズの白眉ともいえる作品だ。病気で入院したやさしくてきれいなお母さんが退院して帰ってくると、どうも以前とは少し様子が違うような気がする……と感じる少女の恐怖はまさに「楳図的」である。安心と安全を無条件で与えてくれるはずの一番身近な人物が恐怖の対象に変貌するという設定は、男女に関係なく幼い子どもにとっては感覚的に瞬時に理解できてしまう切実な恐怖だろう。当時、少女マンガの世界では感動的な「母もの」(生き別れの母娘が再会する物語など)が大流行しており、「これをひっくりかえしてやろう」と思ったことが発想のきっかけだったそうだ。

その後、『紅グモ』『肉面』『へび少女』『黒いねこ面』『ミイラ先生』などなど、僕らの記憶に刻み付けられている初期代表作を立て続けに発表し、そしていよいよ、僕ら世代の多くを「楳図的」世界に引きずり込んだトラウマ作『赤んぼ少女』が発表される1967年の話になるわけだが、これ以降については次回に……。

上記に挙げた初期の代表的恐怖マンガの数々は、僕ら世代の多くの子どもにとっては、すべて『赤んぼ少女』で巻き起った僕ら世代における「楳図ブーム」以降に初めて手にしたものであり、どれも僕らが生まれる前のものである。『赤んぼ少女』ですら僕らが生まれた年の作品で、これらを周囲の子たちは1977年ごろに夢中で読んでいたわけだ。

「僕にとって楳図作品に時系列は存在しない」と書いたが、思えば当時の楳図作品の「読まれ方」というのは、かなり異例だったのではないかと思う。リアルタイムで連載中の作品と、10年も前の作品を区別なく(というより、旧作新作の判別ができなかったし、ほとんどの子はそれについて気にしてもいなかった)読まれていたわけで、ほかにそういうマンガ家がいたかなぁ?と考えてしまう。

例えば僕らは手塚治虫についても新旧織り交ぜて読んでいたが、旧作から新作への時系列はある程度把握していたと思う。楳図氏の場合、60年代の活躍の場が少女マンガという僕らには遠い世界だったので、より把握しにくかったということはあるかも知れない。とはいえ、では当時の女子たちがそのあたりをきちんと整理できていたのかというと、どうもそうとは思えない。

特に絵柄が確立される60年代なかば以降から(『漂流教室』や『まことちゃん』などを例外として)70年第後半までの楳図マンガは、作品の外側に流れる時間とはまったく関係なく、ただそこに存在する奇妙な時空としか思えない。楳図氏本人は自分の作品は常に時代の空気に呼応していたと考えていたようだが、その氏が感じていた「時代の空気」と現実世界との間には、いつも独特の「ズレ」があったような気がする。その不可解な「ズレ」が読むものを眩惑させる。悪夢に脈絡や現実的な時間の流れが存在しないのと同じように、この時期の楳図作品はすべてが溶け合って、はじまりも終わりもなく、ただ目前に広がっている果てのない真空地帯ようにも見えてしまう。この時間の感覚から離れた奇妙な世界の見え方というのは、もしかしたら幼児の世界認識と酷似しているのではないかとも思うのだが、次回はそうしたことについても考えてみたい。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

令和に蘇ったアニメ「地獄先生ぬ〜べ〜」原作者・真倉翔&岡野剛が見どころを語る

俺の生徒に手を出すな!──「地獄先生ぬ〜べ〜」の令和版アニメが7月から放送開始され、盛り上がっている。原作者の真倉先生と岡野先生に、新作アニメへの思いを訊いた。

記事を読む

70年代の心霊特番から「Jホラー」ブームへ受け継がれた伝播性の恐怖/昭和こどもオカルト回顧録

映像作品での恐怖体験を振り返る3回目。作り物とわかっていても怖い、作り物だから怖くない。トラウマ化する条件はなんだったろうか。

記事を読む

消えてしまった「オカルト系学習読みもの」たち/昭和こどもオカルト回顧録

「これは勉強だから」ーーという建前で、昭和キッズたちはオカルト本に耽溺した。出版社(ちゃんとした児童書のレーベル)から大量に送り出された「オカルト系学習読みもの」は、気づけば姿を消している……?

記事を読む

1976年「未確認動物UMA」という言葉の誕生/動物研究家・實吉達郎

UMAをはじめ、動物、昆虫から妖怪、中国の古典に至るまで、さまざまな分野の著書を持ち、日本における動物研究に大きな影響を与えたレジェンドの実像に迫る。

記事を読む

おすすめ記事