時代とともに変わる「宇宙人の姿」/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

エイリアンといえば、グレイ、それともタコのような火星人? 70年代キッズを翻弄したさまざまな「うちゅうじん」の姿を、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する!

記事を読む

銀色の宇宙人や無骨なフランケンシュタインの怪物など、多様な「モンスターマスク」を世に送り出したオガワスタジオを覚えているだろうか。2021年9月の「製造終了」に惜別の思いを込めて、時代を振り返る。

2021年9月、老舗玩具メーカーのオガワスタジオがラバーマスクの製造を終了すると発表した。同社は1905年に小川ゴム工場として創業、当初はゴム風船などを製造していたが、70年代以降はゴム製の仮装用マスクを主力商品とし、政治家、芸人、アニメや映画のキャラクターなど、さまざまなデザインのマスクをヒットさせてきた国内唯一のラバーマスク製造会社だ。

50年間も続いたマスク製造の終了発表を受け、各メディアは同社の功績を紹介、SNSなども「惜しむ声」であふれた。

「忘年会などの宴会には必須のアイテムだった」

「あれがないとお花見もハロウィンも盛りあがらない」

「飲み会ではいつもこれで笑いを取ってました。今までありがとう!」

……そんな愛好者たちのコメントを読みつつ、70年代っ子としては「いや、ちょっと待ってくれよ」と思ってしまうのである。

確かに80年代以降のオガワスタジオは、芸人マスクやテレビで有名になった「大仏くん」マスク、特徴をユニークにデフォルメした歴代首相や米国大統領マスクなど、宴会芸を盛りあげるパーティーグッズで業績を上げたメーカーだ。

しかし僕ら世代にとっては、70年代にブームになった怪しげでグロテスクな「モンスターマスク」こそが本来のオガワスタジオのイメージなのである。当時のオカルト好き少年たち、そして血まみれホラー映画オタクの子たちが密かに愛し続けたブランドだった。

70年代っ子なら、あの頃の週刊少年マンガ誌に毎号のように掲載されていた「モンスターマスク」の通販広告を覚えているだろう。ドラキュラ、フランケンシュタイン、狼男、半魚人、ミイラ男など、ナマナマしいほどリアルな造形のマスクをかつては複数のメーカーが製造していたが、なかでも群を抜いて魅力的な商品を揃えていたのが同社だった

この頃のことがすっかり忘れられているのは悲しい。

「オガワスタジオはチャラけた宴会グッズのメーカーなんかじゃないゾッ!」と理不尽な怒りが込みあげてきたりするのである(笑)。

同社は70年代初頭に映画『猿の惑星』をモチーフとするリアルな猿人マスクを発売、これが大ヒットを記録したことから主力商品をラバーマスクにシフトし、以降はユニバーサルの怪奇映画などに登場する定番モンスターを中心に、さまざまなホラー系キャラクターを次々とマスク化していく。海外でもマニアたちに支持されていたそうだ。

1968年に公開された『猿の惑星』はさまざまな意味でエポックメイキングな大ヒットSF映画だが、特に「特殊メイク」というものの魅力を世界中に知らしめた作品だった。当時、あの作品の「猿人メイク」のリアル感は衝撃的で、本当に猿人が演技しているとしか思えない様子を見て多くの人が「どうなってるんだ、これは?」と目を丸くしたのだ。今の若い世代が見れば「これがリアル?」と思ってしまうだろうが、50年前の感覚ではあのメイクはまさに「驚異」だった。

僕は公開当初の記憶はまったくない世代だが、小学生時代の70年代以降になっても、テレビや雑誌で「『猿の惑星』の特殊メイクの秘密!」みたいな特集をやたらと目にした記憶がある。俳優がメイクをほどこされ、徐々に猿になっていく様子を複数の写真で見せる構成などが定番のスタイルだった。

また、今では映画にはつきものになっているキャラクターグッズの販売は、ご存知『007』シリーズと、この『猿の惑星』あたりから徐々に始まったともいわれている。それ以前、映画を公開して同時に関連グッズを売るという発想はほとんど見られなかった。

本格的に映画グッズがマーチャンダイズ化して市場が一気に巨大になるのは、もちろん『スターウォーズ』公開以降のことなのだが、60年代後半から『007』映画に登場する「ボンドカー」のミニカーや、『猿の惑星』関連の雑貨などがちょこちょこと発売されはじめていたわけだ。

そうした意味で『猿の惑星』をモチーフにしたラバーマスクは、非常に目の付け所のよい商品で、大ヒットするべくしてしたグッズだったのだろう。『猿の惑星』に魅了されたファンはモノとしてのコレクションアイテムを欲しがるが、まだまだ商品点数は少ない。そこに映画の特殊メイクには及ばないものの、人工毛髪に覆われた非常にリアルな造形の猿人マスクが発売されれば、やはりファンなら欲しくなってしまう。しかも、コストのかかる「公式グッズ」ではないというところもポイントだったのだと思う。モチーフとなるデザインはただの猿である。『猿の惑星』をうたわずに「猿男」とか「猿人」とかいう商品名で発売すれば、公式ラインセンス取得のために版権料を払う必要もないわけだ。

マスク製造が軌道に乗ってからのオガワスタジオは、先述の通り、ホラー系の不気味なマスクを続々と出し、若者から子どもまで、「好きもの」たちにその名を知られるようになる。

80年代以降は映画やアニメのヒーローなどのキャラクターマスクが増えていくが、70年代はなぜかラバーマスクといえばホラー系ばかりで、ホラーファンのコレクショングッズ、もしくは「お化け屋敷・肝試し」用のグッズとされていた。当時は複数あった他のマスクメーカーも同様で、多くの会社が版権不要の定番ホラーキャラを商品化している。

代表的な西洋モンスター以外にも、単に「ガイコツ」と名付けられたシャレコウベのマスクや、大雑把に「ゆうれい」と名づけられた元ネタ不明のもの、「海坊主」や「泥男(元ネタは泥田坊?)」などの妖怪系、純和風系ではかなり不気味な「お岩さん」などもよく見かけたものだ。各社が工夫を凝らし、いわば「駄菓子屋のパチモン」的な発想でグロテスクな商品を次々と考案していたのだろう。

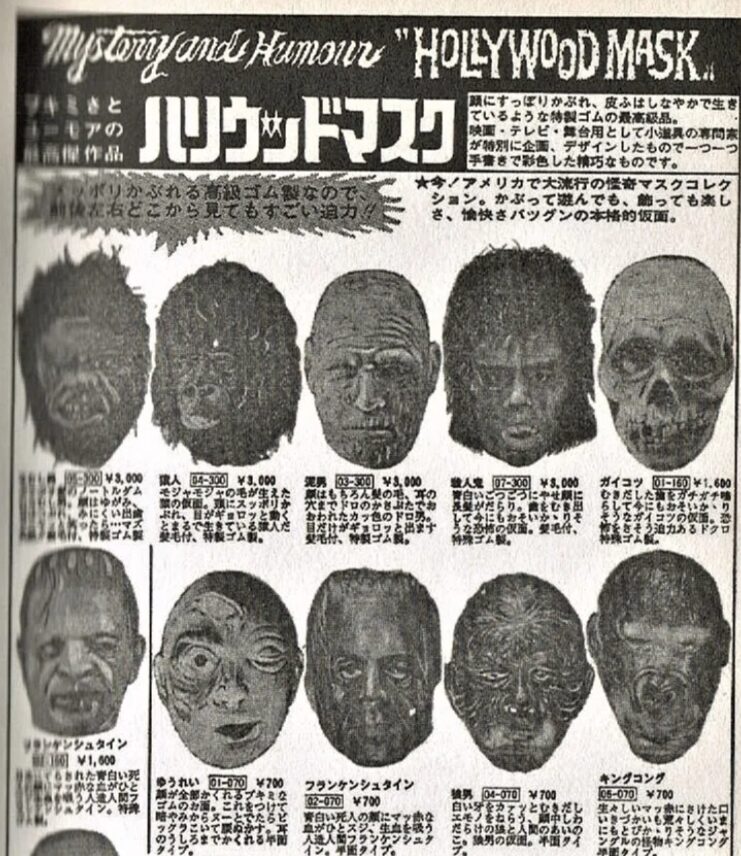

モンスターマスクは、主に少年マンガ誌や映画雑誌に掲載される通販広告によって販売されていた。オガワスタジオの広告も頻繁に見かけたが、同じくらいに『少年ジャンプ』や『少年マガジン』誌上でよく見かけたのが「ハリウッドマスクの店 ヤング」という広告だ。江戸川区にあったホラーマスクやホラー映画グッズの専門店だったらしいが(まるで『魔太郎がくる!!』に出てくる「怪奇や」のような店である)、当時は「バラエティ雑貨店」と呼ばれていたこうしたお店(後に多くが「ファンシーショップ」となっていく)も各地にあった。

また、都心の大型玩具店やデパートのおもちゃ売り場にも、奥の方にモンスターマスク売り場を設けているパターンが多かったと思う。小さい子の目に触れると怖がって泣きだすので、たいていフロアの一番端にひっそりと売り場を設置していたのだろう。

はっきりと覚えているのは、大型玩具店の先駆けとして全国的に有名だった原宿キデイランドだ。最上階近くにジョークグッズ(「ビックリ箱」や「笑い袋」、ゴム製の爬虫類やゴキブリなど)を扱う「バラエティ雑貨」売り場があり、そこにモンスターマスク売り場が大々的に展開されていた。血なまぐさいマスクがズラリと並んだ光景は壮観で、よく買いもしないのに見物にでかけたものだ。

さらに、なぜか東京タワーやサンシャイン60の売店でも売られていた記憶がある。どういう意図があったのかよくわからないが、当時の東京の観光地の土産売り場には、マスクのほかにも「ゴーストバンク」(棺桶から手が出てきてコインを取り込む貯金箱)や切断された指を模したゴムのおもちゃなど、通常の玩具店では見かけない怪しいモノがたくさん並んでいた。

小学生時代の僕はオガワスタジオのマスクがほしくてしかたがなかったのだが、子どもにはかなり価格が高く(ほとんどが3000円以上)、しかも親からは「こんな気持ち悪いモノを買ってくるな!」と叱られてしまうので、非常にハードルが高かった。結局、子ども時代に入手できたのは西欧モンスターのなかでは一番好きだったフランケンシュタインと、こちらも当時の人気商品だった銀色の宇宙人マスクだけ。マスクの絶滅が決定した今となっては、無理をしてでももっとアレコレと買っておけばよかったと後悔している。

オガワスタジオのマスク製造終了の最大要因となったのは、やはりコロナなのだそうだ。イベントや宴会の自粛によって収益が激減してしまったらしい。コロナ禍によってマスクが全人類必須のアイテムとなり、その一方で国産ラバーマスクの歴史が終焉してしまう。まったく皮肉な話である。

(2021年12月25日 記事を再編集)

関連記事

時代とともに変わる「宇宙人の姿」/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

エイリアンといえば、グレイ、それともタコのような火星人? 70年代キッズを翻弄したさまざまな「うちゅうじん」の姿を、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する!

記事を読む

元祖・心霊特番「あなたの知らない世界」の思い出/昭和こどもオカルト回顧録

夏休みにぼんやりテレビを眺めている子供たちは、しばしば「恐怖の実体験」を目の当たりにした。現在のテレビ番組表から消えた心霊特番「あなたの知らない世界」を振り返る…。

記事を読む

70年代っ子たちの「超能力体験」とその修行/昭和こどもオカルト回顧録

昭和キッズたちが「超能力」にハマったきっかけといえばあのユリ・ゲラー……かと思いきや、さにあらず。念力、エスパー、超能力者といったものへの憧れは、マンガやアニメを通してもっと前から培われていたのだ。

記事を読む

掲載種は300以上!中国古典の妖しいモノたちを総覧する『中国妖怪大全』に日本語版登場

不思議で奇抜なモノだらけ!中国の古典に記された「妖怪」をまとめたボリュームタップリの本が発売中。

記事を読む

おすすめ記事