カラフルな異形達が舞い踊る! 岐阜・中津川の「杵振り花馬祭り」を目撃/奇祭レポート

岐阜の山里に600年前から伝わる、歴史ある祭り。しかしその行列はまるで現代アートパレードのような衝撃的なビジュアルだった…!

記事を読む

摩多羅神(またらしん)。その御名をご存じだろうか。 その仏神は、異国に由来し、阿弥陀仏を祀るお堂の裏に隠される一方、さまざまな鬼神や英雄神と冥合を果たし、ついには徳川将軍家の秘密の守護神になったともいう。今回は、「他言してはならず」、「秘めて尊崇すべき」とされた摩多羅神の隠された正体に迫る旅に出かけよう。

「他言してはならず」、「秘めて尊崇すべき」神。

表の修行の本尊とは別に祀られる、裏行法の祭神。

そんな摩多羅神が、唯一人々の前にあらわれる奇祭があった。京都太秦・広隆寺の牛祭である。「あった」というのは、かつて毎年10月10日(旧暦の9月12日)に行われていたが、近年は重要なアイテムである牛の調達が困難となり、しばらく開催されていないからだ。

その様子を素描してみよう。

この日の夜8時(10時とも)、奇妙なお面をつけた摩陀羅神(当寺の表記)が牛に乗り、僧侶の祈禱を受けたのち、寺の西門を出て行列をなす。行列は、金棒や高張提灯を手にした町方や囃子方、裃姿の奉行4人につづき、赤鬼青鬼の四天王と摩陀羅神という並び。白装束の摩陀羅神は、冠に2本の笄を挿し、顔に紙製の面をつけている。

行列は山門の前を通り、東門よりふたたび境内へ。摩陀羅神は、薬師堂の前の祭壇を牛に乗ったまま3周したあと、祭壇に登り、赤鬼・青鬼とともに祭文を長々と読みはじめる。

「謹請再拝、謹んで啓す……」

冒頭の美辞麗句ふうの口上につづいて、「神明を祭るは超福の計ごと、霊鬼を敬ふは除災の基なり」として、「上は梵天帝釈、四大天王、日月五星、二十八宿、七曜九曜、三辰九禽。下は炎魔王界、五道大神、泰山府君、天左宇、司命、司録、別しては当所鎮守……」と、天の神から冥府の神、辻の道祖神、家々の大黒さんにいたる津々浦々の神名を詠みあげる。そのワードは陰陽師の祭文を彷彿とさせ、節回しは香具師のそれを思わせる。

やがて前文から本文に移ると、「マダラ神に奏上す……」のくだりから、うやうやしいトーンがだんだん奇妙な調子へと変わってくる。

「……しかる間、さいづち頭に木冠を戴き、くはび羅足の旧鼻高をからげつけ、からめ牛に鞍を置き、大まらをすりむいてかなしむもあり。やさ馬に鈴をつけて踊るもあり、はねるもあり。ひとえに百鬼夜行に異ならず。如是等の振舞を以て、マダラ神を敬祭し奉る事、偏に天下安穏、寺家安泰のためなり。因之永く遠く払ひ退くべきものなり……」

一部意味不明な文言はあるが、語られる内容は「百鬼夜行」さながらの狂態である。

祭文はさらに、さまざまな悪行や迷惑をなす者、ありとあらゆる病や疾患などが延々と述べられ、それらをひっくるめて「永く遠く根の国、底の国まで払ひ退くべきものなり」と締められる。

まさに奇祭だが、鬼の面の四天王といい、異相の面をかぶったマダラ神といい、どこか災厄・悪疫を祓う節分の「鬼やらい(追儺)」にも通じるものを思わせる。

ちなみに、江戸期のマダラ神の容貌は上記とはちがっていたようだ。江戸後期の『都名所図会』では、鼻高の仮面と宝珠を載せたような冠をかぶり、後ろ向きに牛に乗った姿で描かれているほか、四天王もまた鼻高仮面をかぶった型で描かれている。

鼻高仮面とはいわゆる天狗である。マダラ神および四天王は上記祭文でいう「霊鬼」であり、かつ天狗としてイメージされたのだろうか。

そして気になるのは、後ろ向きに牛に乗るマダラ神のふるまいである。これは何を意味しているのか。

文芸評論家の川村湊氏によれば、「普通の秩序に従わない、あべこべやデタラメの振る舞い」であり、「(先述の)比叡山常行堂で行われる『天狗怖し』にもつながるような、無秩序や逆しまの世界のカーニバル的な祭事ということを意味しているのではないか」としている(『闇の摩多羅神』)。

興味深いことに、祭文が読まれるあいだ、見物人などから悪口やヤジが飛ぶのがお約束だったという。まるで、マダラ神と四天王そのものが祓われるべき疫神であるかのようだ。

そして、読み終わった祭文が町衆らの間で争奪戦になるなか、マダラ神らは逃げるように近くの薬師堂に駆け込んで、祭りは唐突に終了する。

そもそも、なぜ京都・太秦の広隆寺で牛祭が行われたのか。

広隆寺の縁起によれば、長和元年(1012)、恵心僧都の尊称で知られる延暦寺の僧・源信が、夢のお告げで広隆寺の阿弥陀仏像と出会い、念仏行を修していたところ、道場に摩多羅神があらわれ(影向し)、その法会を末世まで絶やさぬようにと告げられた。その翌日(9月12日)、源信はみずから祭文を書き、同夜に摩多羅神の祭祀を行った――。それが牛祭の始まりという。

ここで語られるのは、先述した常行堂発祥の比叡山の念仏僧・源信と広隆寺、および摩多羅神との奇縁だが、実は広隆寺そのものに、摩多羅神とは何者かを知る重要な鍵が秘められていた。

広隆寺は、渡来人系の氏族である秦氏の氏寺で、古代秦氏の族長・秦河勝が開いた寺である。そして太秦の牛祭は、もとは広隆寺の境内社で、秦氏の氏神を祀る大酒神社の祭りとして執り行われたものである。

ここから、秦氏と摩多羅神の知られざる縁が浮かび上がってくるのだが、結論からいえば、こんな驚くべき説が提唱されているのだ。

すなわち、摩多羅神と秦河勝は同一の存在である、と。

秦河勝といえば、聖徳太子との同志的関係にあったとされ、当時の国造りに多大な貢献をしたことでも知られる。ここでその事跡を詳述する紙幅はないが、ひとつ、こんな興味深い伝承を引用してみたい。

「芸能の直接の起こりは、推古天皇の時代、聖徳太子が秦河勝に命じ、天下安寧のため、そして人々の楽しみのために六十六番の芸能を作って、これを申(猿)楽と名付けて以来、代々の人が、自然の風物を擬して種々の申楽の芸を作って舞って見せたものである」

室町時代、世阿弥が著した『風姿花伝』の一節である。

世阿弥は父・観阿弥とともに猿楽(能楽)を大成した人物で、『風姿花伝』は日本最古の演劇論とも称されている。河勝の時代からずっと下った年代の記録であり、史実とは分けて考える必要があるとして、芸能者の間では、秦河勝は猿楽の祖にして、歌舞芸能をつかさどる神として崇められていたのだ。

そして、猿楽者たちは「後戸」に接近していた。

後戸とは、寺院の仏堂の背後にある戸のことだが、堂内の本尊背後のスペース(後堂)をも意味していた。そう、常行堂における摩多羅神の御座所である。その祭儀に奉納される舞踊に猿楽者たちが関わったといわれる。

ただし、『風姿花伝』には申楽は天竺(インド) 祇園精舎の「御後戸にて」で始まり、日本では秦河勝が始祖となったと書かれているが、摩多羅神の名は見えない。「秘すれば花なり」とは『風姿花伝』の有名な一節だが、あえて秘したのだろうか。

一方、彼ら芸能民が崇めた(明かされた)神は「宿神」(星宿の神にして荒神)と呼ばれ、翁の面をその神体としたが、芸能史家の服部幸雄氏は、宿神と神格化された秦河勝は同一であり、その実体は摩多羅神であることを著書(『宿神論』)で論証している。

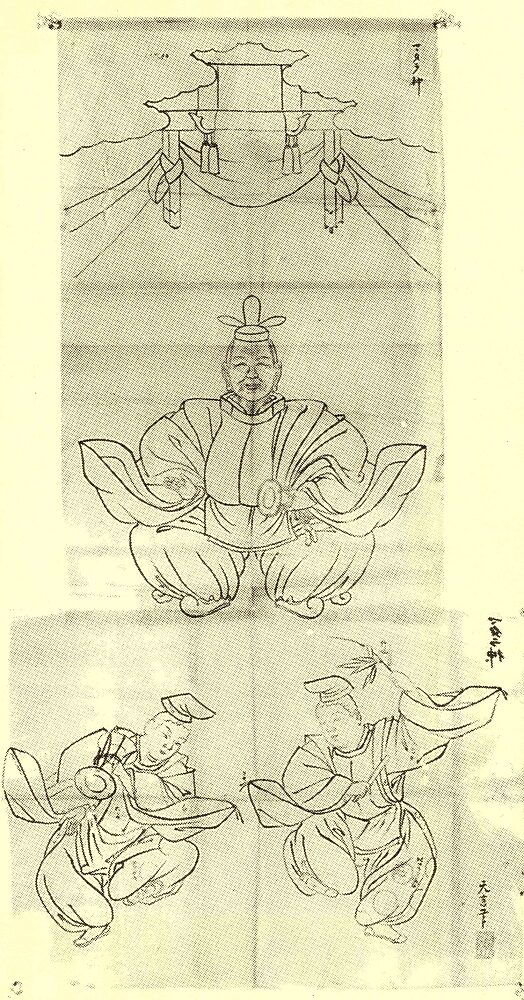

かようにその神格は複雑に絡みあっているが、一方で、残された摩多羅神の画像(下記)はあっけらかんとその素性をさらけ出していた。

蹲踞の姿勢で左手に鼓を持ちながら、笑い、謡い、囃すかのような翁顔の摩多羅神。袖のたもとがが跳ねあがり、今まさに鼓を打ちながら、謡の最中であろうか。左右のニ童子(丁禮多・爾子多)は、鼓や笹竹(あるいは茗荷)を持って舞い踊っている。

まさに猿楽に興じている姿である。

さて、太秦の牛祭はもうひとつ重要な謎を投げかけている。摩多羅神はなぜ牛に乗るのか、である。

可能性として考えられるのは、牛に関わる信仰との習合だろう。

かつて歴史学者の喜田貞吉氏は、「もともと太秦地方の秦人等が牛を犠牲として漢神を祭った古い習慣に基づいていたのかも知れぬ」(「太秦牛祭の変遷」)と述べている。

漢(韓)神とは大陸から渡来した神のことで、事実、古代日本では、疫病や旱魃、凶作をもたらす漢神を鎮めるため、牛を捧げる供儀(殺牛祭祀)がさかんに行われていた。そのルーツは中国や朝鮮で行われた祭儀に求められるが、とりわけ秦始皇帝を遠祖とし、朝鮮にルーツをもつ秦氏ならありうべきことと考えられたのだろう。

ただ、牛そのものを神(疫神)として畏れ崇める伝統は渡来氏族にかぎらない。民俗伝承に残る「牛鬼」は、牛が鬼の象徴だったことを物語っており、中世には、疫病を鎮める鬼神として、牛頭を頭上に戴く牛頭天王(祇園の神)が広く信仰された。これなどは、牛祭の祭文にいう「霊鬼(鬼神)を敬うは除災の基」のくだりに通じるものがある。

一方、まったく別の視点から「牛にまたがる神」を読み解く説がある。

「聖牛を屠る神」ミトラ神と摩多羅神の冥合――この両者が深いところで一致していると見る解釈である。

蓮池利隆氏( 東洋史)はいう。

「ミトラ信仰では聖牛を屠り、それを共餐するという密儀を特徴としていた。8世紀末、畿内ではイラン系の渡来人も多かったと考えられている。そのような背景から、実際に牛を犠牲とすることは廃れていたとしても、その(牛祭の)起源としては牛犠牲儀礼を想定する方がより妥当なように思われる」(「常行堂の守護神・摩多羅神」)

そのうえで、氏は摩多羅神の由緒を語る『渓嵐拾葉集』を引用し、

「常行三昧堂の守護神(摩多羅神)が臨終人の肝屍を食うことによって往生の成否が定まるという伝承は、仏教以外の文化・習俗にその根拠を求めるべきであろう」

として、こうつづける。

「ゾロアスター教では死屍を鳥葬にする。神々の庇護物である土・水・火などを死屍によって汚すことを避け、鳥葬によって冥界へ生ずる。この習俗は中央アジアにおいては広く行なわれ、ダクマの遺構も多く残されている。すなわち、死屍を食われることが通過儀礼として重要な意味をもっているのである」(同前掲)

ダクマとは「沈黙の塔」と呼ばれる死体の安置所である。蓮池氏はそこでミトラ神が「冥界の主審」にして「天界の主」として関与していたことを示唆している。

うっすらとだが、星宿神にして後戸の神との縁が浮上してくるようだ。

「これらの点から考えてみて、摩多羅はミトラの音写から転化したものと考えるのが妥当なように思われる」

そう蓮池氏は述べている。

(月刊ムー 2025年6月号掲載)

本田不二雄

ノンフィクションライター、神仏探偵あるいは神木探偵の異名でも知られる。神社や仏像など、日本の神仏世界の魅力を伝える書籍・雑誌の編集制作に携わる。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

カラフルな異形達が舞い踊る! 岐阜・中津川の「杵振り花馬祭り」を目撃/奇祭レポート

岐阜の山里に600年前から伝わる、歴史ある祭り。しかしその行列はまるで現代アートパレードのような衝撃的なビジュアルだった…!

記事を読む

聖地リシケシでガンジス川に祈る儀式「ガンガー・アールティ」に参加! 混沌のインドに住まう神々の偉大な存在感/ムー旅インド

ムー旅インドで訪れたのはヨーガの街リシケシ。雄大なガンジス川で体験した礼拝の儀式と沐浴体験をレポート!

記事を読む

荒ぶる仮面神軍団が集落を黒く染め上げる!鹿児島・指宿「メンドン祭り」で無病息災/奇祭巡り

思い思いの仮面をつけた異形の集団が観光客に襲いかかる…!薩摩に伝わる奇祭「メンドン」の一部始終を目撃した!

記事を読む

夭折の天才少年がミレニアル世代初の「聖人」に! カトリック教会が正式認定した2つの奇跡とは!?

初の「ミレニアル世代」の聖人が登場することが確実となった。ローマ教皇フランシスコが5月23日、2006年に15歳で逝去した福者、カルロ・アクティスの二度目の“奇跡”を認定したことで、彼に“聖人”となる

記事を読む

おすすめ記事