コロナ禍に100年前へタイムスリップした男! 過去の世界線にウイルスを持ち込んだ可能性を告白

過去あるいは未来の別の時空を訪れた場合、時間軸を越えたウイルス感染は起こり得るのだろうか。世界を混乱に陥れたコロナ禍の2020年に100年以上前の時代にタイムスリップしてしまったホームレス男性の逸話が

記事を読む

生命を構成する基本単位とされる細胞。その要となる細胞核はもともとウイルスだったという大胆な仮説がある。東京理科大学の武村政春教授が唱えている細胞核ウイルス起源説で、ウイルスが増殖する際に細胞を乗っ取り、そのまま細胞核になってしまったというのだ! 生物とは何か? 生きるとは何か? ウイルスを通して生物の進化を見たとき、生命の姿はこれまでとは大きく変わってくる!

コロナ禍でウイルスについて一般の人たちも知る機会が増えた。非常に小さく、自分で増えることができず、ほかの生き物の細胞に入り込んで乗っ取り、自分をコピーして増やす厄介なものというところまでは、多くの人が共有できているのではないか。

ウイルスが生き物か無生物なのかは議論の分かれるところだが、ウイルスによる遺伝子の出し入れが生物に影響を与えることから、ウイルスによって生物は進化してきたというウイルス進化論を唱える学者もいる。ウイルスは厄介な病気の原因というだけではなく、生物の発生と進化に大きな影響を与えているのだ。

ウイルスとは何か?

東京理科大学の武村政春教授は「タンパク質合成の機能をもたない、生物に近い物質でしょうね」と語る。

ウイルスはタンパク質からできている。しかしウイルスはタンパク質を自分では作れない=自己増殖機能をもたない。タンパク質合成の設計図であるDNAも、タンパク質合成を指示するRNAももっている(たいてい、どちらか一方をもっている)のにタンパク質合成の機能がないため、増えるためにはほかの生物の細胞に侵入して乗っ取るしかない。

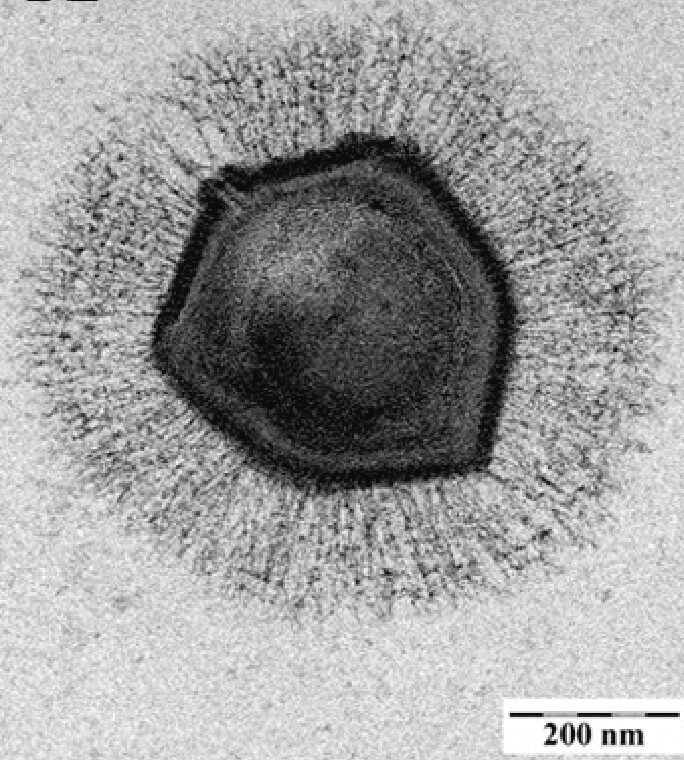

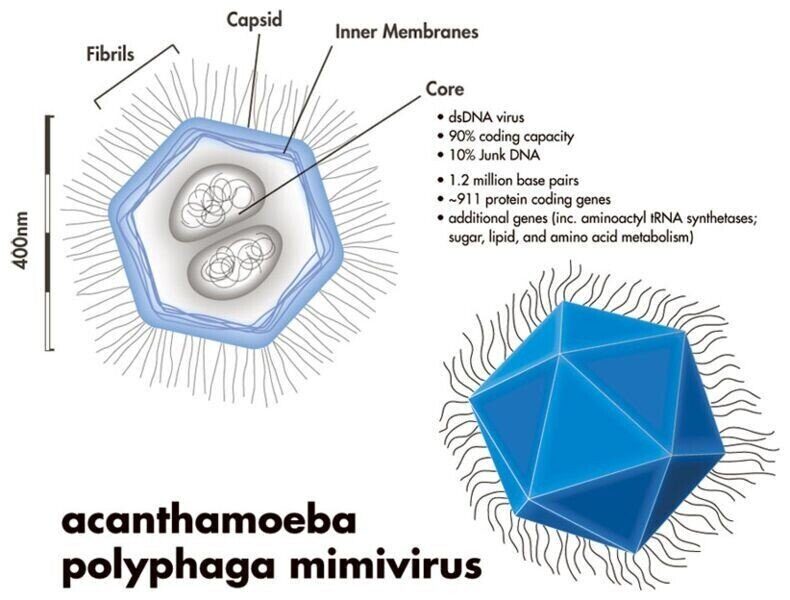

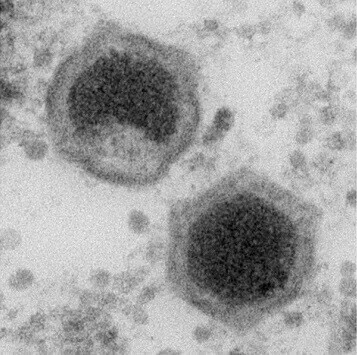

細胞に侵入するのだから、ウイルスは細胞よりもはるかに小さいというのがこれまでの常識だった。ところが近年、細菌レベルのサイズという巨大なウイルスが見つかっているのだ。

巨大ウイルスは通常サイズのウイルスとは異なり、遺伝子を1000個もつものもいる。こうなるとウイルスは物質ではなく生物であり、現在の生物の分類はバクテリア、アーキア、真核生物の3種類だが、4番目にウイルスというドメインを加えるべきだと考える人もいる。

2000年ごろ、DNAを複製するDNAポリメラーゼという酵素を研究していた武村氏は、ウイルスと細胞に共通する酵素から、あることに気がついた。

「ポックスウイルスのDNAポリメラーゼを解析していたら、私たち真核生物のDNAポリメラーゼと非常に近いことに気がついたんです。そこでポックスウイルスのような巨大ウイルスが真核生物の細胞核の誕生に関わったんじゃないかという仮説を立てたんです」

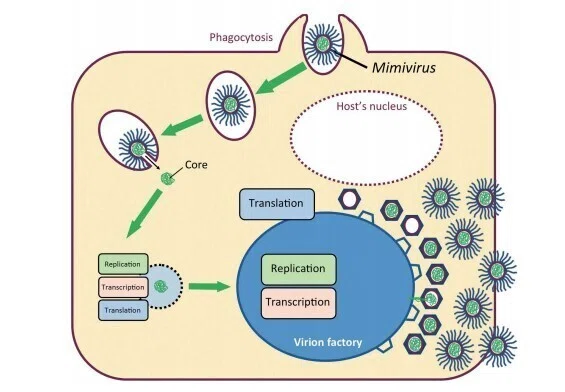

同時期にフランスのパトリック・フォルテールがヴァイロセル仮説を発表した。ウイルスは細胞に取りつき、増殖する。細胞がなければウイルスは増えることができない。ということはウイルスに感染してウイルスを増殖させている状態の細胞が、実はウイルスの本体であり、細胞に取りつく前のいわゆるウイルスはただの物質でしかないという考え方だ。

ウイルスは全体として遺伝子の巨大なプールであり、それが細胞に取りつき、細胞内でウイルスが活動している状態=ヴァイロセルが進化の場となる。フォルテール氏はRNAはヴァイロセルによってDNAに進化したという大胆な説を唱えている。

ヴァイロセルの考え方と、細胞核ウイルス起源説はある意味、つながっている。

巨大ウイルスが作り出すウイルス製造工場のサイズは、細胞核と変わらない。ということは、増殖のために細胞内に入り込んだ巨大ウイルスが、ちょうどミトコンドリアのように細胞内で細胞核として共存を始めたのではないか?

しかも最初に発見された巨大ウイルスのミミウイルスの遺伝子は、ミトコンドリアが細胞に取り込まれた同時期まで遡れるというのだ。

つまり、細胞核の祖先は巨大ウイルスだった?

巨大ウイルスの発見以降、ウイルスの捉え方は根本的に変わりはじめている。

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

ウイルスが細胞の原型だとすると、ウイルスのほうが先にこの世界に現れたことになる。ウイルスはタンパク質合成ができないからコピーを増やせない。細胞がない時期に、ウイルスはどうやって生き延びたのか?

「細胞の中ではリボソームという器官がタンパク質を合成しますが、最初から細胞内にリボソームがあったわけではありません。そこに至るまでさまざまな過程があったはずです。ウイルスの発生をそこまで遡らせることができるなら、何らかの方法でタンパク質を合成していたと考えられるんです」

かつては、リボソームに依存しないタンパク質の合成システムがあったのだろう。

しかしリボソームが進化し、細胞が進化する中で共生という道を選んだ。

ウイルスは彼らに寄生する戦略で成功した。

一般的には、細胞は原始の機能が少ない細胞同士が共生関係を作っていく中で複雑さを増し、やがて細胞膜ができてひとつの細胞として機能するようになったと考えられている。

「そのような細胞の考え方は美しくはあるんですが、ウイルスの存在を考慮していません。その存在を無視して生物の進化はあり得ないと思います。また最近、私が見つけたメドゥーサウイルスがあります。このウイルスの性質を考えると、ウイルスが細胞核を作った可能性があります」

一般的なウイルスは、取りついた細胞の中にウイルス製造工場を作り、そこで増殖するが、メドゥーサウイルスは細胞核の中に入り込み、DNAを複製する。細胞核を乗っ取ってしまうのだ。

しかもメドゥーサウイルスは真核生物の細胞の特徴をいくつも備えており、共通の祖先をもつらしい。メドゥーサウイルスの祖先が作り出したウイルス製造工場が、真核生物の細胞核として取り込まれた可能性があるのだ。

「細胞は膜で包まれています。膜は液体中での流動性が高い。自由に移動したり分裂したり融合したりできるダイナミズムをもっています。ウイルスはタンパク質の殻なので、細胞膜のような柔軟性はない。そこがウイルスの限界だろうと思います。細胞膜の中にさまざまな機能をもつ化学物質が取り込まれると、それぞれの化学物質で化学反応が起きます。膜の中は化学物質が外に逃げないので、濃度が高くなります。それだけ反応性が高くなります」

それが細胞の始まりであり、膜の中の化学物質が起こす化学反応が生命の始まりだった。

「タンパク質の殻に遺伝子が包まれた物質=ウイルスは、それだけでは増えることができないので、そうした膜の中で化学反応の助けを借りてタンパク質を作る仕組みができ、増えていった。それが現在まで受け継がれ、ウイルスの強い細胞依存が生まれたんじゃないかと考えられます」

「適応進化を否定し、すべての進化がウイルスの感染で起きるというのがウイルス進化説です」

でも、それはちょっとやり過ぎと武村氏。では、ウイルスが進化に関わっていないかというと、それは話が別である。

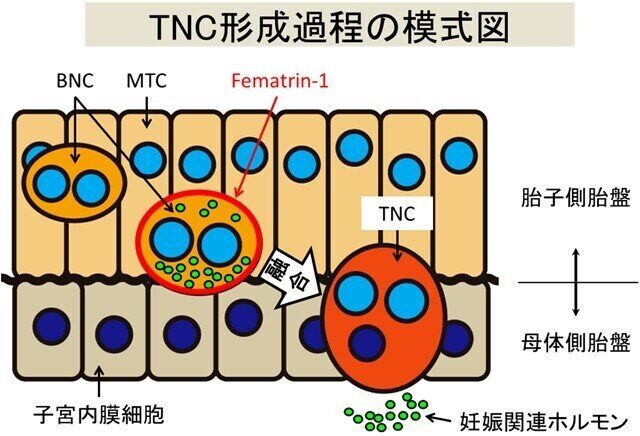

「ヒトゲノムの4割ぐらいはウイルス由来だとわかっています。哺乳類が生まれたきっかけは胎盤の形成なんですが、胎盤の由来はレトロウイルスなんです。胎盤形成遺伝子は、もともとはウイルスが細胞に感染するのに使う遺伝子だったんですね」

HIVで名前を知られるようになったレトロウイルスは、RNAのみをもち、感染先の細胞で逆転写酵素を使って、RNAからDNAを作る。

作られたDNAは細胞のDNAにそのまま組み込まれ、細胞が分裂するたびにコピーされていく。もしこのレトロウイルスの遺伝子が生物の生殖細胞に組み込まれると、そのままコピーされ、人間のDNAとしてそのまま利用されることもあるのだ。

その代表例のひとつが胎盤なのだ。

胎盤は胎児の栄養膜細胞同士が融合し、大きな細胞の塊を作る。細胞融合に利用されるのがsyncytin(シンシチン)というタンパク質だ。syncytinを作る遺伝コードが古代のウイルスから引き継がれてきたのはほぼ間違いない。

このように遺伝子として組み込まれ、細胞内で働くレトロウイルスを内在性レトロウイルスと呼ぶ。何に使うのかわからず、ジャンク(=ゴミ)DNAと呼ばれていた領域に内在性レトロウイルスの遺伝コードが発見され、ゲノムの考え方も変わりつつある。

「胎盤は細胞と細胞が融合して細胞のDNAに取り込まれ、それが突然変異の引き金となって徐々に何世代もかけて形成されたと考えられます」

進化に目的はない、と武村氏。

「偶然、使えたものが生き残ったんです。脳神経の情報伝達の仕組みもレトロウイルス由来だと考えられています。神経細胞と神経細胞のやり取りに使うArc(アーク=神経特異的前初期遺伝子の略)タンパク質はウイルスのように遺伝情報を取り込み、受け渡し

ます」

Arcタンパク質は記憶に関係し、長期記憶(長い間忘れない記憶)を形成する際に不要なシナプスの活動を抑えている。このときにやっていることはまさにウイルス。これもウイルスの特性を生物が利用した例である。

「皮膚の保湿を司る酵素もウイルス由来といわれています」

皮膚は基底層、有棘層、顆粒層、角質層からなるが、このうち、顆粒層で作られた物質が表皮で保湿成分として働く。この保湿成分を作るのが内在性レトロウイルスなのだ。

人間の体の生理的な部分でウイルス由来の遺伝子が大活躍しているというのが実態なのである。

「ウイルス進化論がいうように、すべての遺伝子をウイルスが作ったというのは極端ですが、ウイルスが私たち哺乳類を作ったというのは一概に嘘だとはいい切れない。それぐらいウイルスと私たちは深く関わりあっているのです」

私たち人間の進化の過程で、重要なターニングポイントにウイルスが関わってきた可能性は高い。

「そういう点では、ウイルス進化論に先見の明はあったんじゃないかと思います」

ウイルスは病気を引き起こすだけではない。健康な人の体の中にもウイルスはいる。

「最近の研究で、普通の人の体の中にもヘルペスウイルスがたくさんいることがわかってきたんです。体の中で何をしているのか、まだハッキリしませんが、人体が排除しないところを見ると共存するに足る何かの役割をもっているのだろうと思われます」

ウイルス=病原体という見方はすでに古くなりつつある。

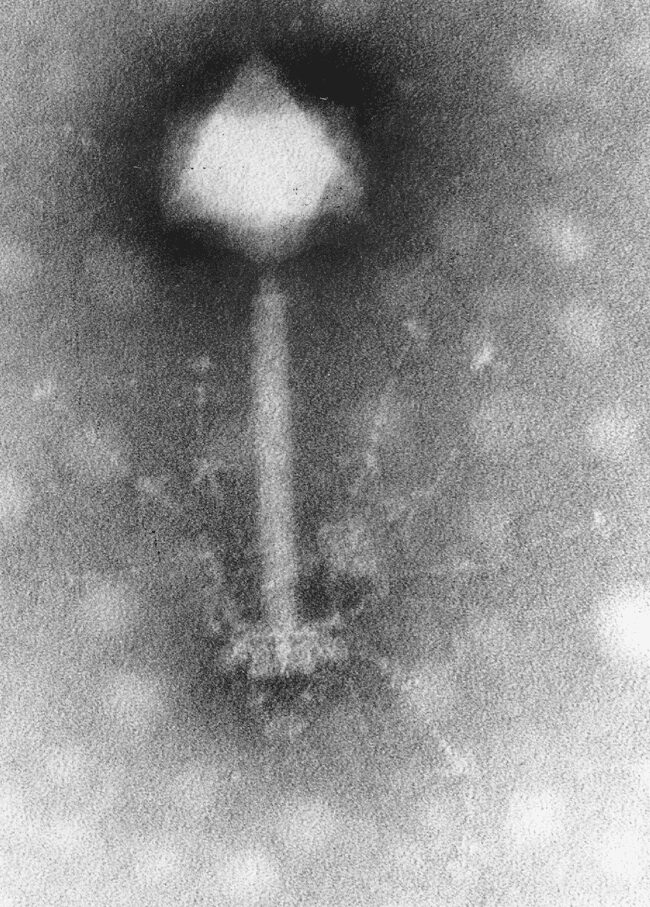

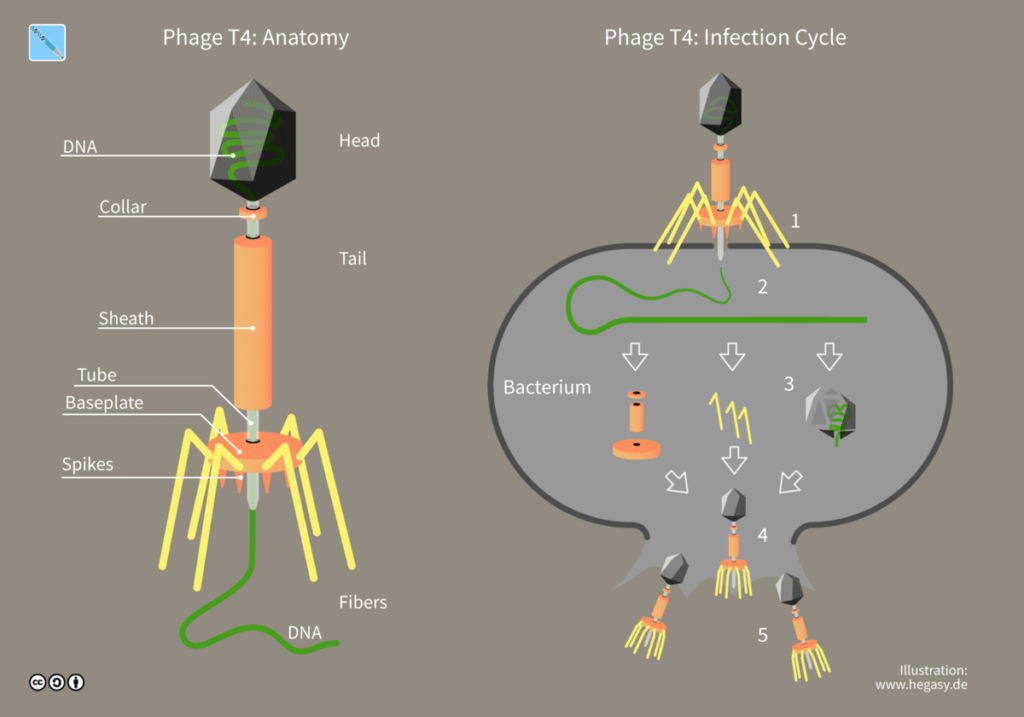

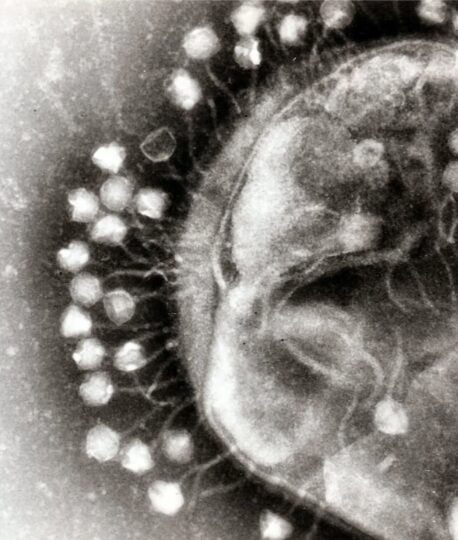

「腸内細菌が腸内でバランスよくフローラを作って増えていますが、このバランスをとっているのが細菌に感染するウイルスらしい。バクテリオファージというんですが、細菌に感染することで細菌の数を抑えます。腸内環境は、ウイルスによる抑制も含めて考えたほうが理解できます」

ウイルスは自然界を正常に保つバランサーとして機能しているかもしれず、今後の研究が待たれる。「バクテリオファージが細菌を抑制する仕組みを利用して、防腐剤としてソーセージなどに添加することが行われています」

アメリカでは、2006年8月18日から食中毒菌のひとつ、リステリア菌にのみ感染し、死滅(溶菌という)させるバクテリオファージを防腐剤として利用することが認可されている。ハムやソーセージなどの肉製品でリステリア菌が繁殖しやすいため、表面にバクテリオファージを噴霧してリステリア菌を除菌するという。

バクテリオファージは人間には感染しないので、食品を安全に抗菌処理できるのだ。

バクテリオファージは特定の細菌を溶菌させるため、カンピロバクターやサルモネラなどリステリア菌以外の食中毒菌への適用も研究中で、ほとんどの食中毒菌の除菌が可能という結果が出ている。また傷口を化膿させる黄色ブドウ球菌に対してバクテリオファージをスプレーすることで傷の化膿が治まったり、抗生物質が効かないスーパー耐性菌を溶菌させるなどの研究も進んでいる。

ここではウイルスは病気を引き起こすのではなく、病気を治す薬=抗菌剤として活躍しているのだ。

「宿主特異性といい、ウイルスは感染する相手が決まっています。その特性を使ってウイルスを人間の役に立つように利用することはこれから増えていくと思います」

「今までの生物学は細胞がベースで考えられてきました。しかし細胞を基本単位とする考え方がおかしいんじゃないか。ウイルスと生物の関係を見ると、ウイルスは細胞に感染して増殖して飛びだしていきます。これはヴァイロセル仮説のように、感染した細胞をウイルスの本体だとするなら、生物の最小単位が細胞ではなくウイルスになってしまう。しかも最近は細胞から外へ飛びだしたDNA、細胞外DNAも見つかっています」

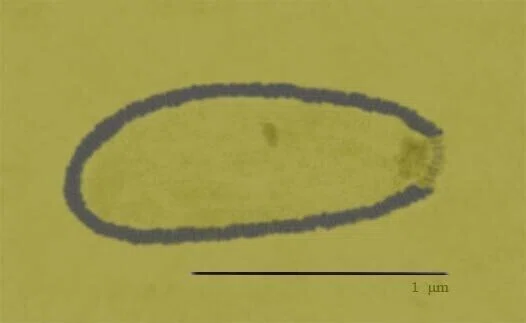

エクソソームという細胞から飛びだすミニ細胞のような細胞外小胞がある。細胞膜由来の脂質で作られた膜をもち、内部にタンパク質や遺伝情報など細胞内の生化学物質を蓄えた粒子だ。エクソソームはメッセンジャーRNAやマイクロRNAという微小な遺伝情報をほかの細胞へ運んでいることがわかっている。エクソソームは体液に乗ってほかの細胞へと移動し、情報を伝達する。がん細胞の転移や認知症などに広く関わっており、医療目的ではがんなどのマーカーとして利用できるのではないかと考えられている。

「細胞や細胞外のエクソソームのような構造、ウイルス、そうしたすべてで生物は成り立っていると見なさないといけなくなりつつあります。細胞1個が生命の根本ではないんです」

ウイルスは生物か非生物かという議論が長らくあったが、現在ではそういう見方は徐々になくなり、生物という大きな枠組みの中に細胞もウイルスも含まれ、それぞれの役割を果たしていると考えられはじめている。ウイルスをウイルスだけで見ても、意味がない。細胞とセットでしか増殖できず、細胞にほかの遺伝子を運ぶのがウイルスの役目だからだ。そしてもし細胞核がウイルス由来なら、そもそも細胞とウイルスを分けて考えても仕方がないことになる。

生命は閉じてはいない。常にアクティブに姿を変え、外部に対して適応している。環境を含めてトータルで生命を考える時代が来つつあるのだ。

久野友萬(ひさのゆーまん)

サイエンスライター。1966年生まれ。富山大学理学部卒。企業取材からコラム、科学解説まで、科学をテーマに幅広く扱う。

関連記事

コロナ禍に100年前へタイムスリップした男! 過去の世界線にウイルスを持ち込んだ可能性を告白

過去あるいは未来の別の時空を訪れた場合、時間軸を越えたウイルス感染は起こり得るのだろうか。世界を混乱に陥れたコロナ禍の2020年に100年以上前の時代にタイムスリップしてしまったホームレス男性の逸話が

記事を読む

武漢から殺人ウイルスが流出…1981年のSF小説『闇の眼』は予言書となった!?/遠野そら

新型コロナウイルスによるパンデミックは2019年末から世界を一変させて しまったが、今、ある小説が話題となっている。ディーン・クーンツによる1981年の作品だが、「中国・武漢の研究所から殺人ウイルスが

記事を読む

新型コロナウイルスの大流行をノストラダムスが予言していた!? 「3人の巨人」の団結に希望を/遠野そら

流行が懸念される新型コロナウイルス肺炎についてのノストラダムス予言を緊急紹介。ブルガリアの大予言者ババ・ヴァンガは、今後の顚末までを示唆しているが……? 一刻も速い収束を祈る。

記事を読む

君は正常性バイアスに揺さぶられたことはあるか?/大槻ケンヂ「医者にオカルトを止められた男」新12回(第32回)・最終回

webムーの連載コラムが本誌に登場! 医者から「オカルトという病」を宣告され、無事に社会復帰した男・大槻ケンヂの奇妙な日常を語ります。

記事を読む

おすすめ記事