山怪、地図にない廃墟、霊が見える青年…映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』が描く実話怪談的な怪奇の数々

「かくれんぼしよう。」ーー謎めいた失踪事件を軸に、静かで重い恐怖が忍び寄る名作ホラーが誕生した。その背景を監督&総合プロデューサーにインタビュー。

記事を読む

映像作品での恐怖体験を振り返る3回目。作り物とわかっていても怖い、作り物だから怖くない。トラウマ化する条件はなんだったろうか。

前々回は僕が70年代後半ごろに見てしまったテレビの心霊特番のトラウマ映像の思い出を語り、前回はどうやら同じ番組を見ていたらしい小中千昭氏の著作を紹介しつつ、「Jホラーの創始者」とされる彼の功績を語ってみた。

今回は「Jホラー」のブーム勃発から全盛期にかけての時期、我々ホラー映画ファンにとっては「あっという間に過ぎ去ってしまった熱い日々」(?)のアレコレを回顧してみたいと思う。昭和ネタからははずれてしまうのだが、というより、昭和の終焉とほぼ同時に盛りあがったのが「Jホラー」だったわけで、サブカル懐古の区分けでいえば「平成レトロ」ネタということになるのだろう。

しかし、あのブームの根底にあったのは、あくまで「70年代のテレビで放映された恐怖映像」の記憶だった、という独断的な確信に基づいて話を進めてみたいのである。

その前に、まずは「Jホラー」以前の日本のホラー映画の状況を確認しておこう。

あたりまえの話だが、いわゆる「怪奇映画」「怪談映画」に類する作品は戦前から連綿と制作されていた。歌舞伎や寄席の落語が夏季の納涼興行として「怪談もの」で客を呼ぶように、映画館でも夏は「お化けの季節」だったわけだ。とはいえ、歌舞伎や寄席が「怪談もの」で興行するのは客足が鈍る8月の「飛び道具」でもあったわけで、「怪談映画」もまた低予算の穴埋め作品と見られる傾向があり、「B級映画」「俗悪映画」のそしりを受けることが多かった。作品の区分けというか、作品のジャンルの「格」が今よりはっきりしていた当時は「バケモノ映画など一流監督は撮らない、大手映画会社は配給しない」という矜持もあったのだろう。決してメインストリームにはなり得ないジャンルだったのである。

当時の国産「怪談映画」といえばほとんどが文字通りの「古典怪談」の映画化で、歌舞伎や落語でおなじみの「四谷怪談」「牡丹灯籠」「累ヶ淵」「番町皿屋敷」、さらには「怪猫」もの(化け猫映画)などが主流。こうしたものはまとめて「異色時代劇」というジャンルでくくられていた。

この傾向は戦後になってもさほど変わらず、60年代に入っても邦画のホラーは大半が「異色時代劇」。現代もののホラーというと新東宝や大蔵映画などが手がけるエログロ満載のものか、怪獣映画・SF映画の流れの枝葉のような形で登場してきた特殊効果を目玉にした「怪奇特撮映画」がある程度。60年代らしい傾向としては、大映が『妖怪百物語』(1968年)を皮切りに「妖怪三部作」を制作し、ジャンルとしてはちょっと目新しい「お子様向け異色時代劇」(?)が話題になったことだろう。キッズカルチャーにおける一大妖怪ブームの波には乗ったが、この路線はそう長くは定着しなかったようだ。

ちなみに、シリーズ2作目のヒット作『妖怪大戦争』の併映は楳図かずおのマンガを翻案した『蛇娘と白髪魔』。少女マンガの世界でブーム化していた恐怖マンガ人気を当て込んだ企画だった。この「お子様向け現代劇ホラー」としての「楳図映画」がシリーズ化されていたらちょっとおもしろいことになった気もするが、残念ながらそうしたことは起こらず、経営状態が火の車だった大映が次回作として企画していた楳図原作『猫目小僧』の制作も頓挫してしまう。

70年代には『エクソシスト』が各国で社会現象を巻き起こし、ホラー映画が相応のバジェットで制作される「大作」としても成立し得ることを世界中に知らしめたが、このことが邦画の制作環境に直接大きな影響を与えたということもさほどなかったようで、70年代になっても基本的には「異色時代劇」と「怪奇特撮映画」が相変わらず主流。それどころか、70年代に入ると従来よりも純粋なホラー映画の本数自体は少々減っているように思われる。

これは低予算納涼映画としての「異色時代劇」がすでに時流から外れてしまったこと、また映画興行の形態そのものが変わってしまったためなのだろう。

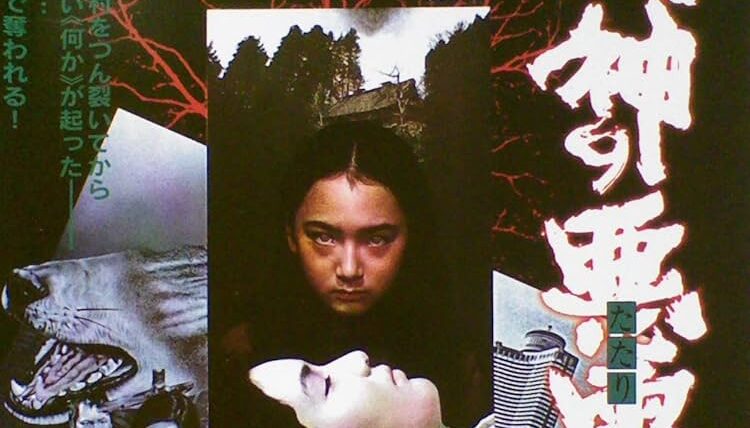

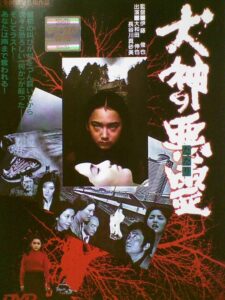

特に70年代後半以降、「ホラーっぽい邦画」といえばもっぱら横溝正史もの、及びそれに類する怪奇テイストのミステリー系の作品がまっさきに挙げられるようになる。この時期に目立った純ホラー作品といえば、東映がオカルト映画ブームに乗って企画、『さそり』シリーズの伊藤俊也監督を起用して制作した1977年の『犬神の悪霊』、同年、大林宜彦がやりたい放題やった『ハウス』ということになると思う。コメディタッチの『ハウス』が純ホラーなのかという異論はあるだろうが、マリオ・バーヴァを敬愛する大林による極彩色の眩惑的な映像は当時の若者たちを熱狂させ、また「旬のアイドル総出演!」的なスタイルも後の邦画ホラーに先駆けていた。

80年代になると旧来のノリの「異色時代劇」はほぼ消えてしまい、低予算の「怪談映画」は絶滅寸前。代わりに角川の『魔界転生』(1981年)、松竹の『魔性の夏 四谷怪談より』(1981年)など、相応の大作としての時代物ホラーが目立つ。また古典的な「異色時代劇」の名手だった中川信夫はATGで『生きている小平次』(1982年)を撮り、これが彼の遺作となった。その他、ホラーとは言えないがトラウマ映画として名高い『震える舌』が公開されたのが80年代のド頭だ。この奇妙な「闘病映画」こそが、もしかしたら『エクソシスト』の影響をもっとも直接的に体現した作品なのかも知れない。

また、80年代なかば以降の洋画ではスプラッター映画が大ウケしていたが、日本でもロマンポルノ末期の日活が配給した『処女のはらわた』(1986年)、ディレカン制作、石井敬が監督した『死霊の罠』(1988年)が公開されている。

さて、ここからようやく「Jホラー」の話になっていくのだが、僕は子ども時代に『あなたの知らない世界』をはじめとするテレビの心霊番組の洗礼を受け、その流れでホラー映画を見るようになったが、当時のテレビ番組から感じた「心霊的恐怖」が、なぜ映画作品からはさっぱり感じられないのか、ずっと不思議だった。

同世代にはこういう感覚を持っていた人は多いのではないかと思う。粗製乱造されていたはずのあの頃のテレビの心霊番組、特に視聴者などの「体験談」を映像化した「再現フィルム」に感じた生々しい恐怖を、それよりも手間と予算と時間をかけているはずの映画からは、なぜ少しも感じられないのか? いわば「なぜホラー映画は少しも怖くないのか?」ということが、ホラー映画を見るたびに落胆させられていた少年時代の僕には大きな謎だった。

もちろんホラー映画にはホラー映画独自の怖さも楽しさもあるのだが、それは「恐怖映像」に僕が求めているものではない。子ども時代の夏休みに「あなたの知らない世界」を見てしまい、その晩は眠れなくなって、番組を見てしまったことを心底後悔するような体験をもう一度味わいたいのだ。どういうわけか、映画作品からはそういう恐怖を喰らったことがなかった。

当時の僕が足りない頭をめぐらせて考えたのは、一般的な長編映画という作品の形態、90分程度、もしくはそれ以上の時間をかけて起承転結のある一連の物語を見せていくスタイルそのものが、「心霊体験」の本質的恐怖を「封印」してしまっているのではないか、ということだった。

心霊番組で放映される数分間の「心霊体験」の映像は、物語としてはまったく成立していない「体験」そのものである。あるいは「体験」の断片だ。それを無責任にゴロリと投げ出すだけで、納得のいく物語的な起承転結にも、喜怒哀楽のエモーションにも回収しない。完結もしないし解決もしない「体験談」には、なにか不思議な「伝播性」のようなものがあると思う。「こういうことがいずれ、あるいは今夜にでも自分の身にも起こるかも知れない」といった嫌な予感を他者に与えてしまうのだ。

これは「体験談」が作品としても物語としても成立しておらず、どこにも固定されてない浮遊する「なにか」だからだと思う。一方、商品の特製として作品・物語に囲い込まれている(パッケージされている)ホラー映画は、完結・固定された安全なものとして「外側」から「鑑賞」する以外に受け取る方法がない。そこから「なにか」が「はみ出して」くる、あるいは見たこと・聞いたことでこちらに「なにか」が「憑く」といった感覚に乏しいのではないだろうか?

作品の輪郭をすり抜ける、あるいは暴力的に破壊して観客を「加害」する映画も例外的に存在するが、要するに僕がずっと見たがっていた現代劇の「実話系怪談」的「恐怖映像」は、基本的には長編映画作品としては成立し難い……。長らくそんなふうに思っていたのである。ところが、これがただの勘違いだったと知らしめてくれたのが「Jホラー」のいくつかの作品だった。

前回紹介した「Jホラー」の先駆的作品『邪願霊』(1988年)はオリジナルビデオの長編ドラマだが、テレビ番組の断片を再構成するという発想のフェイクドキュメントだ。この作品を発想した小中千昭と鶴田法男らが組み、「Jホラー」的心霊表現を確立することとなったオムニバス形式のビデオ作品『ほんとにあった怖い話』(1991年~)は、いうまでもなく「あなたの知らない世界」の構成と手法を90年代的にブラッシュアップしたものである。つまり、「Jホラー」黎明期のオリジナルビデオの世界で行われていたのは、70年代のテレビで放映されていた心霊番組ならではの「伝播性」の高い恐怖への回帰であり、映画にはなり得ない断片的なテレビ的「恐怖映像」特有の「不吉さ」を、いかにして長編作品・物語に落とし込むか……という実験だったのだと思う。

その実験が最初に映画として結実したのが心霊現象を物語に回収しないまま見事な綱渡りをやってのけた『女優霊』(1996年)だったのかも知れないし、同じ中田秀夫・高橋洋のコンビによる『リング』(1998年)終盤、「貞子」がテレビのブラウン管からこちらに向かって「はみ出してくる」という演出は、この作品が「Jホラー」ブームの起爆剤となったことを考えれば、あまりにも象徴的な瞬間である。ともすれば笑ってしまいそうにもなるあのショックシーンは、まるで高らかに「実験成功!」を宣言しているかのようにも見える。

しかし、当時の僕が本当に心底驚いたのはオリジナルビデオ版の『呪怨』(2000年~)だった。「女子高生の間で大評判!」みたいに喧伝されていて(あの頃のメディアはあらゆるブームを「女子高生発信」といった形で書きたてる傾向があった)、なかば半笑いで見てみたところ、例の「加耶子の階段降り」のシーンに度肝を抜かれ、暗くして見ていた部屋の灯りを慌ててつけたのを覚えている。あまり言いたくないが、その後の数日間、布団に入って部屋の明かりを消すたびに「加耶子」のフラッシュバッグに苦しめられた。あの時、僕はすでに30過ぎである。こんな歳になって、10歳かそこらの頃に味わったのと同レベルの恐怖を映像から与えられることもあるのかと、怯えながら感激したものだ。

『呪怨』もまた、「あなたの知らない世界」的な体験の断片を羅列し、物語への回収を回避しながら、同時に単なるオムニバスではなく、長編作品として成立し得る強度を持った物語を構築するという無理筋の綱渡りである。あの作品での時系列解体はタランティーノがどうこうという類のものではなく、ストーリーテリングが恐怖を薄めてしまうのを避けるための物語の「損壊」だ。僕らはバラバラに解体された頭部や手足を次々と見せられ、やがてそれらがかつては「人の形」を構成していたものだと勝手に気付くのである。

『呪怨』シリーズの恐怖は最初の劇場版の段階で信じがたいほど劣化していくが、再生産が空虚な戯画になってしまうは本作に限ったことではない。特にホラーの場合、ある恐怖表現のアイデアを初めて目にしたときの衝撃にこそ真価があり、どんなものでも二度目に見れば確かにあったはずの恐怖は蜃気楼のように消えている。

以降、中田秀夫監督『ほの暗い水の底から』、「Jホラーシアター」と銘打たれたシリーズの『感染』『予言』『輪廻』など、90年代後半から2000年代初頭まで、新しい波の盛り上がりに毎年のように僕らはワクワクできていたと思う(もちろん、個々の作品を批判する楽しさも含めてのワクワクだが)。「Jホラー」ブームは「Jホラーシアター」シリーズ4作目、中田秀夫が「累ヶ淵」に挑んだ大作、21世紀版「異色時代劇」の『怪談』(2007年)で頭打ちになったなどとも言われているが(コケたが秀作である!)、以降も不穏で唐突な「暴力」を撮り続ける白石晃士二の『口裂け女』(2007年)や、鶴田法男の楳図映画の決定版『おろち』(2008年)、その脚本を書いた高橋洋監督の「Jホラーシアター」最終作『恐怖』(2010年)、同じく彼の「真髄」が示されてしまったような彼岸的作品『霊的ボリシェヴィキ』(2018年)など、新鮮な驚きを与えてくれる作品が制作され続けた。

そう、毎回同じような心霊表現を繰り出してくるのに毎回新鮮に感じさせてくれる黒沢清にも、もちろん何度も驚かされている。思えば1989年、いろいろな意味でモンダイ作になってしまって、今では封印作品となった『スウィート・ホーム』を映画館で見てムズムズと居心地の悪い気持ちになったときは、この監督が後に『CURE』や『回路』や『降霊』のような映画を撮るとは夢にも思わなかった。

邦画界のホラー熱量は低くなったとはいえ、近年でも定期的に邦画ホラーは制作されている。ネット上のミームなどをネタにした低年齢向けの作品が主流になって久しいが、聞いた話によれば「怖すぎるホラーは稼げないから、あえて恐怖のハードルを下げる」というのが今どきの作法なのだとか。嘘か本当かは知らないが、実際、かなりソフトで、笑いの要素なども多く含んだ作品が主流となっているのは事実だろう。どうもこれはマーケティング的発想が陥りがちな本末転倒的事実誤認じゃないのかな、という気がする。

映像によって恐怖を表現することは、いつの時代も針の穴に糸を通すような繊細さが要求される難しい作業だが、ホラー映画の本質は昔も今もこれ以上ないほど単純である。言うまでもなく「恐怖を与える」こと。そこにしかジャンルの立ち位置はない。そのミもフタもない消耗戦に耐えられないからこそ、上記のような敗北主義的な屁理屈が蔓延したり、多くの作家が了解しがたい変化球を投げ続けて自滅したりする。結局は、馬鹿のひとつ覚えのような不毛な実験を続けるしかないのだ。

山ほど失敗を重ねた末、若い世代の観客が見た日の夜に悪夢に苦しむような作品を1本でもつくること。それ以外に次なるブレイクスルーへの道はないと思う。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

山怪、地図にない廃墟、霊が見える青年…映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』が描く実話怪談的な怪奇の数々

「かくれんぼしよう。」ーー謎めいた失踪事件を軸に、静かで重い恐怖が忍び寄る名作ホラーが誕生した。その背景を監督&総合プロデューサーにインタビュー。

記事を読む

「今、幸せ?」と観客に問う世界観が怖い! 予測不能のJホラー映画「みなに幸あれ」監督&総合プロヂューサー・インタビュー

第1回日本ホラー映画大賞を受賞した期待作について監督インタビュー!

記事を読む

大作映画『ノストラダムスの大予言』の記憶/昭和こどもオカルト回顧録

あの「ノストラダムスの大予言」が映画にもなっていたことをご存じだろうか? 1999年7の月に向けた終末ブームの中、文部省推薦で世に送り出された超大作は、いかにして制作され、そして封印されたのか……。

記事を読む

都市伝説を本当に“解体”して見せた!? 極上のミステリゲーム「都市伝説解体センター」/ムー通

ゲーム雑誌「ファミ通」とのコラボでムー的ゲームをお届け! 今回は超話題作を大ボリュームで解説。

記事を読む

おすすめ記事