バズりたいとおさん 4コマ漫画「オカルとおさん」

月刊ムーで人気連載中の石原まこちん作「オカルとおさん」をwebムーでも公開!

記事を読む

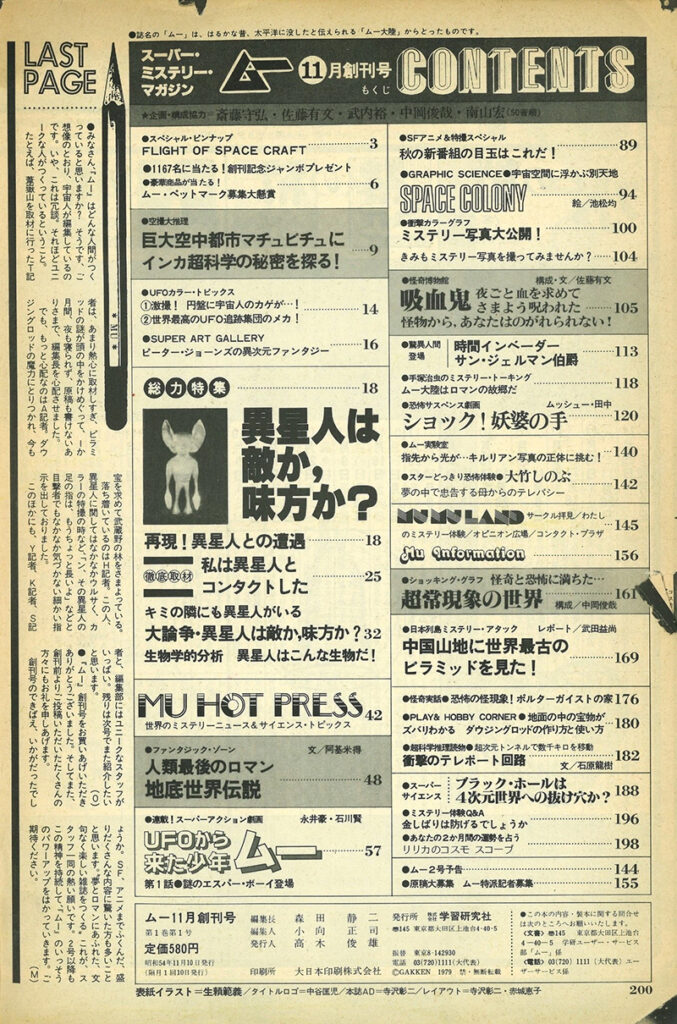

由来は、やはりあの大陸です。

世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジン「ムー」です。

1979年に創刊されて、2019年で40周年を迎えた「ムー」ですが、編集部員がよく聞かれることといえば……

0「大好きです!」

1「中学生のころ(まで)読んでいました!」

2「……まだ、あったんですね……!」

3「実在する雑誌だとは知りませんでした」

です。

0のムー民たち、ありがとうございます! いつか飯能で集合できるといいね!

で、1の「中学まで」派のみなさんは、ある意味で正しいような、もったいないような……。そもそも創刊当時は中高生を対象にした内容だったんですけど、一年後に大人も読める、特集主義の重厚な構成になって、今に至ります。

2の「ロスト・マガジン」派のみなさんは「中学まで」派の一部でもあり、おそらく、90年代までにパタパタとなくなった(いわゆる)オカルト雑誌のイメージなんだと思います。それ、偽記憶ですよ! マンデラは獄中で死んでません!(マンデラ効果で検索しましょう)

3の「架空」派は、映画とかの小道具で「ムー」を知った人たち。まさか、オカルトミステリーだけの雑誌が21世紀に月刊で発売されている(しかも学研から)なんて……という常識が現実に追いついていません。われわれは、ここにいる。

そして、もうひとつの、よくある質問が

「ムーの名前って、どこから来たんですか?」

です。

多少、オカルトというか、この手のジャンルに通じた方だと、「たぶんアレだと思うんですけど」……でも「ムーという語呂はシンプルだし、もしかして別の理由があるのでは」……なんてニュアンスで。

引っ張るような話でもないんですが、ご想像の通り、

「ムーの由来は、ムー大陸」

です。

ジェームズ・チャーチワードがぶちあげた、太平洋にあったという失われた超大陸ムーから、本誌の名前がつけられました。ナイスな響きをありがとうチャーチワード!

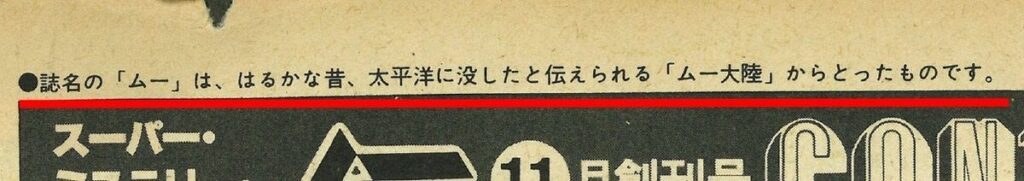

その証拠は創刊号の最終ページ、目次にも記されています。

上のほうです。拡大してみましょう。

はい、ここに、確かに。

ちょっとだけ気になるのは、デザイン的に、欄外にあたる場所に記載があるんですね。レイアウトする範囲を組んで、ノンブル横にクレジットを入れて、というところまではわかるんですが、「●誌名の「ムー」は……」という一文は、後付けのように見えるといえば、見えますね。

大陸書房から「失われたムー大陸」が発行されたのが1968年ですが、中高生は初めて聞く単語になるかもしれませんし、雑誌の「ムー」創刊前には、「ムー」「ムー一族」という名前のドラマもありました。

目次に名前の由来を入れたのは、「雑誌のムー」としての自己紹介でもあったんでしょうね。

創刊40周年を超えて、「ムーといえばこういう雑誌」と認知をいただく機会も増えていますが、改めまして。

超大陸に由来する名を持つメディア「ムー」です。引き続き、よろしくお願いします。

webムー編集部

関連記事

バズりたいとおさん 4コマ漫画「オカルとおさん」

月刊ムーで人気連載中の石原まこちん作「オカルとおさん」をwebムーでも公開!

記事を読む

「モンペをお洒落に着こなす美少女」の絵葉書も超高額に!? 話題の古書店主が集めた戦前・ 戦中の珍奇な絵葉書たち

いま密かに話題の古書店「書肆ゲンシシャ」の店主・藤井慎二氏が、同店の所蔵する珍奇で奇妙なコレクションの数々を紹介!

記事を読む

この世界が仮想現実かどうかを見破る方法がある!/真実の目『宇宙奇譚集』プレビュー その2

この世界は、私たちが想像可能な領域を遥かに超えて複雑、かつ不確かに、そして、〝かなり興味深く〟成立しています。そのような奥深い世界を覗き込むために、サイエンスからオカルト、都市伝説まで縦横無尽に横断す

記事を読む

モスマン都市伝説のピクセルアート・パルプフィクション『MOTHMAN1966』/藤川Q・ムー通

ゲーム雑誌「ファミ通」とのコラボで、ムー的ゲームをお届けする“ムー通”。今回のオススメは、パルプ・マガジンオマージュのこんな作品。

記事を読む

おすすめ記事