おそろしい化け猫から養蚕の守り神、猫地蔵……全国「猫又・猫神」スポット5選

伝説の魔怪や幻想の妖怪も、実は出身地があり、ゆかりの場所もある。今回は「猫」ミステリーの場所を厳選紹介!

記事を読む

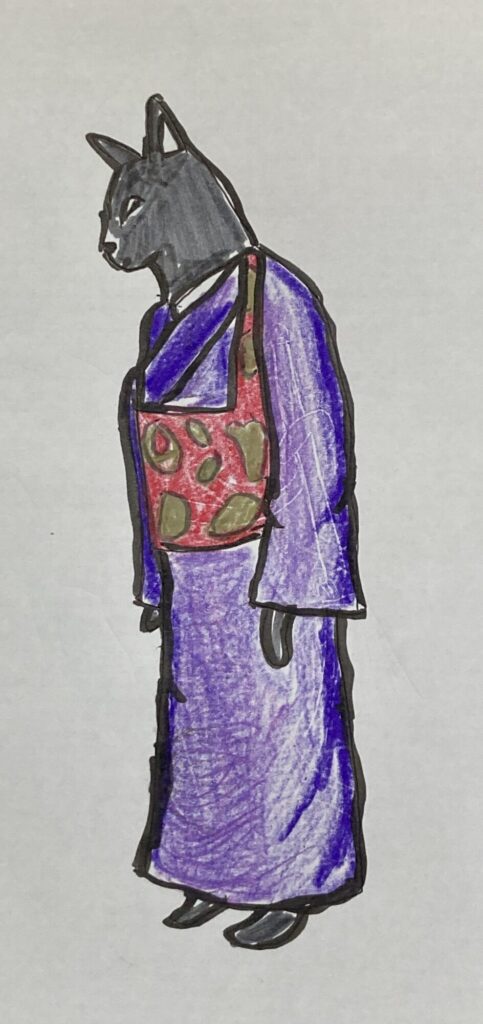

どんよりな話題続きの昨今、少しでも癒しを届けたいと、「かわいい」で渋滞を起こしがちなネコをテーマに、筆者による挿絵満載、奇妙な化け猫譚を補遺々々しました!

前回に引き続き「海難」をテーマに続けていく予定でしたが、今年に入ってから暗いニュースばかり気が滅入ってしまいます。せめて、妖怪補遺々々くらいは明るくなれるお話を送りたい! ということで今回は、2月ならではの「かわいい」テーマで参りたいと思います。

2月2日は猫の日。2月9日は肉キューの日。そして、2月9日は漫画の日でもあります。漫画は描けませんので、いつもよりイラストを多めに。後半では昭和の頃に描かれた可愛い(くない)ニャンちゃんたちの絵をたくさんご紹介いたします。

さて、「2月2日」が猫の日なのは、「にゃんにゃん」という鳴き声からの発想と思われますが、「2」は猫にとって、他にも特別な意味を持つ数字となります。

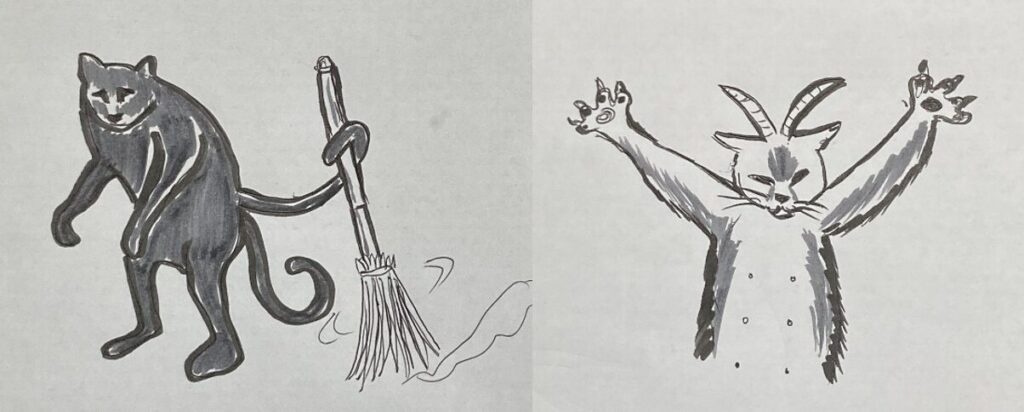

猫は年を経ると化けるという伝説があり、様々な能力を身につけるだけでなく、見た目にも大きな変化が現れます。その変化とは、尾の数です。化け猫系の妖怪のすべてがそうなるわけではありませんが、【ネコマタ】というものになると尾が分かれ、2本になるといわれています。

香川県綾歌郡綾上町では、ネコマタになる猫は尻尾の節の数が33になり、尾がふたつに分かれると節の数がそれぞれ16になって、ネコマタになるそうです。この妖怪になると、人の言葉を話すだけでなく、尾に箒を結びつけて家の座敷などを掃いてくれます。

また、角(つの)があるので、移動時は当たらないように敷居の中央を通るのだそうです。

寂しい時は話し相手になってくれて、家の掃除までしてくれる。仕事から帰ったらお茶を沸かしてくれていたなんて話もありますし、なにより猫っていうだけで可愛いのです。

飼い猫が化けてネコマタになると良いことばかりのような気もいたしますが、それでも「化け物は嫌だ!」という人もおられるでしょうから、ネコマタに出ていってもらう方法をお教えいたします。

「オイダシメシ」と呼ばれる小豆飯を猫に食べさせるのです。

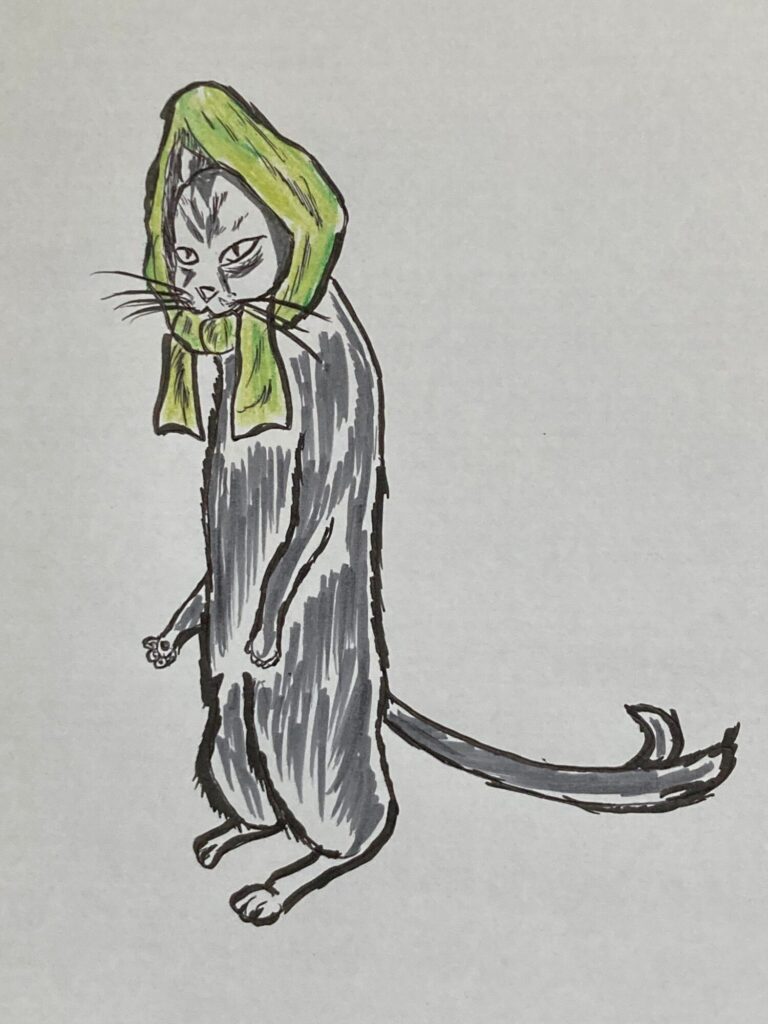

これを食べた猫は、手拭いでほっかむりをし、後ろ脚で立って家を出ていくのだそうです。なんだか、切ないですね……。

次にご紹介するのは、綾上町に伝わる心温まるネコマタばなしです。

その寺では、1匹の猫が飼われていました。

ある時、お坊さんがお勤めを終えて帰ってきて、大切な着物を脱いで部屋の壁に吊るしておきますと、なぜか朝にはびしょ濡れになっております。

まったく覚えがないので不思議に思い、夜になると寝たふりをして、薄目を開けて見張っておりました。すると、飼っている猫がやってきて、お坊さんの着物を着ると敷居の真ん中を通って出ていきます。

びっくりしたお坊さんは、「お前はどこへいくんだ」と猫に問いかけました。

猫は、こう答えました。

「わしは、ネコマタの修行に行っている」

飼い猫はとうとう、お化けになってしまうようです。

お坊さんは引きとめることはせず、猫に着物をあげました。ただ、いま猫が着ているものは持っている中でも一番上等な着物なので、二番目に良い着物をあげました。

猫は大喜びで、二番目に良い着物を着て、ネコマタ修行へと出かけていきました。

やがて修行を終えた猫は、お坊さんにこんな話をしました。

「——〇月〇日、どこどこの旦那さんが亡くなるから、その葬式に行ってほしい。その日は良い天気だが、棺桶が出るころには雨が降って雷が鳴るはず。でも、お坊さんはどこへも行かないでほしいのだ。ネコマタが死人をくわえて松の木に登るから、みんなが逃げ出してもお坊さんはそばにいてほしい」と。

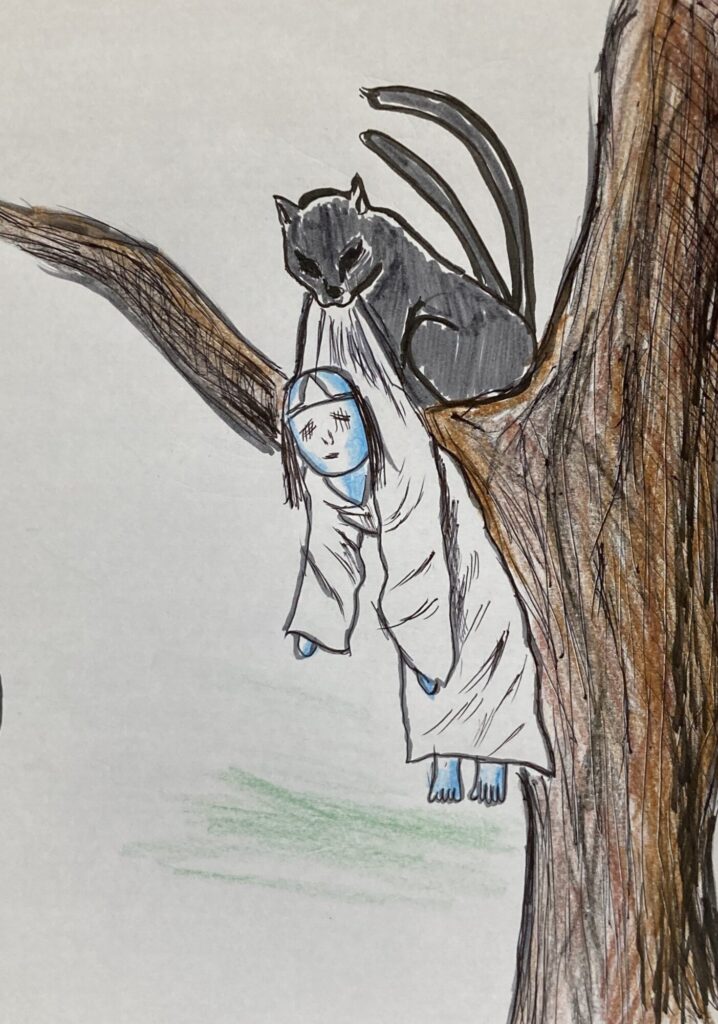

その後、猫のいっていたとおり、某家の旦那さんが亡くなり、聞いていた日に葬式がありました。始めは晴天でしたが、棺桶を外へ運び出す時になると急に空が暗くなり、激しい雷雨となります。

すると、そこへネコマタが現れました。

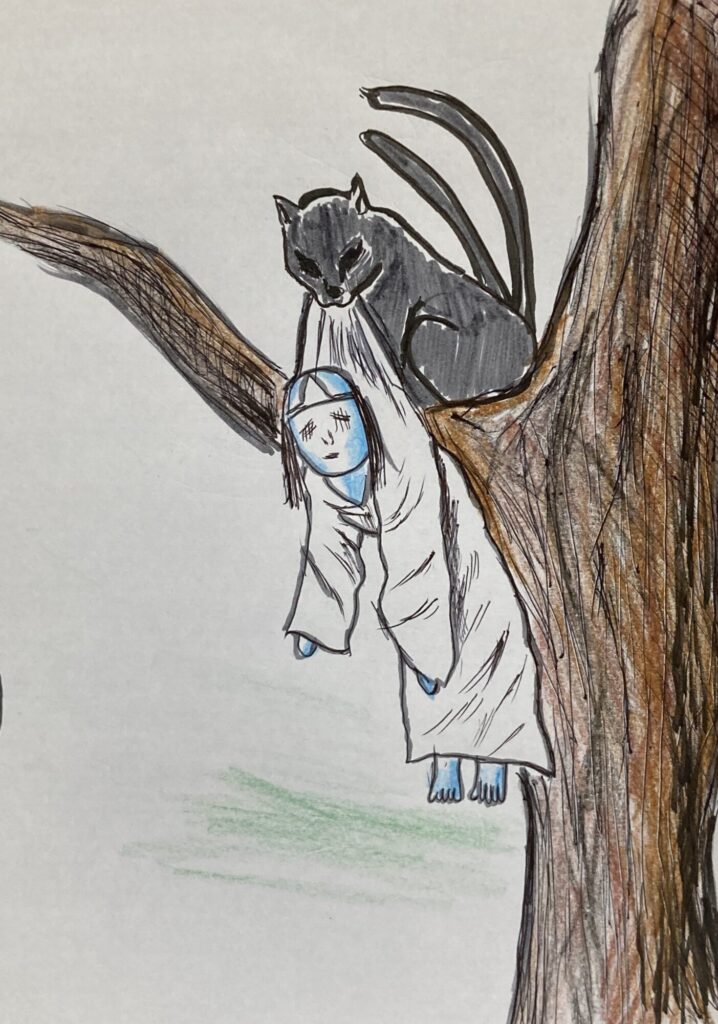

化け物は棺桶から死体をくわえると持ち出し、そのまま松の木に登っていきます。

亡くなった旦那の息子は、「これでは葬式ができないから、父の死体を返してくれるようネコマタに頼んでほしい」とお坊さんに懇願しました。「父の死体が返ってきたら、お坊さんが望むだけ、寺に寄進します」と。

葬式ができないのは、お坊さんも困ります。木の上のネコマタに、どうか死体を返してほしいと頼みました。すると、あっさりと死体を返し、ネコマタは去っていきました。荒れていた天候は嘘だったかのように落ち着き、曇った空は青々と晴れ渡り、無事に葬式を済ませることができました。

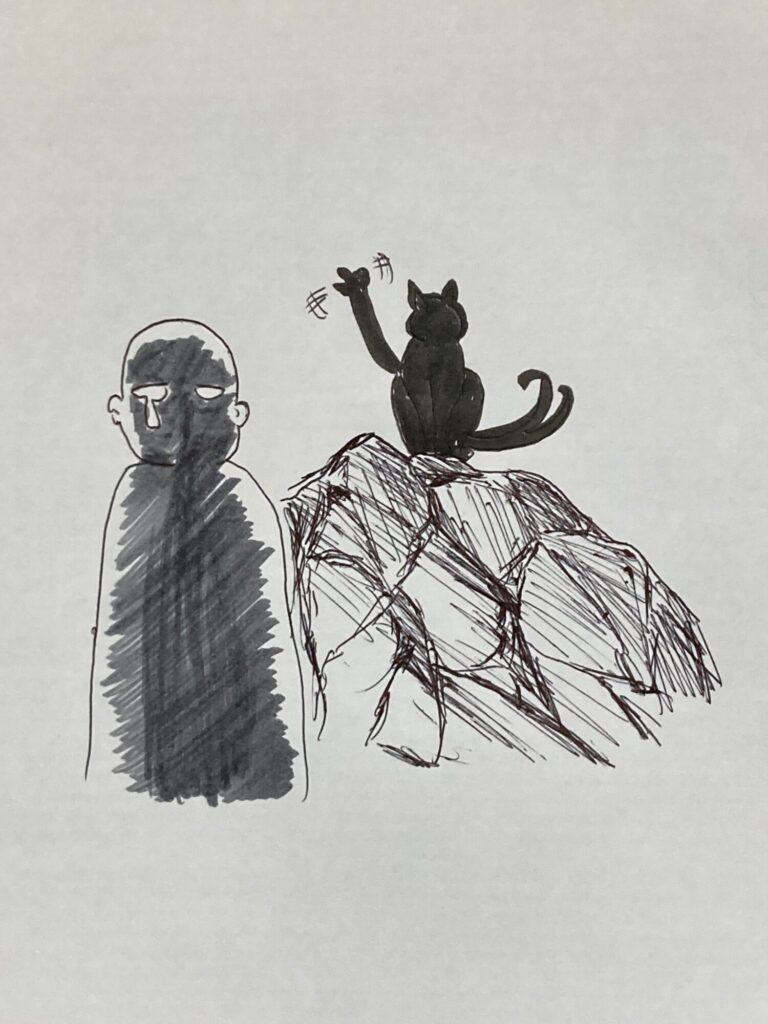

お勤めを終えて寺へ帰りますと、猫が待っています。猫はお坊さんにこう伝えました。

「もう寺を出ていくから、別れのおみやげをくれ」と。

そして、こう続けました。

「三斗三枡の小豆飯を、半分に切った油揚げの中に詰めたものを猫山に持ってきてほしい。猫山の岩の上に置いた後は、振り返らずに帰ってくれ。惜しい気持ちがあるのかと思って、おみやげを受け取れなくなるから。だから、くれぐれも後ろは見ないように」

——お化けになってしまいましたが、そんな自分を受け入れてくれたお坊さんへの恩をしっかり返した、そんな優しいネコマタ譚でした。

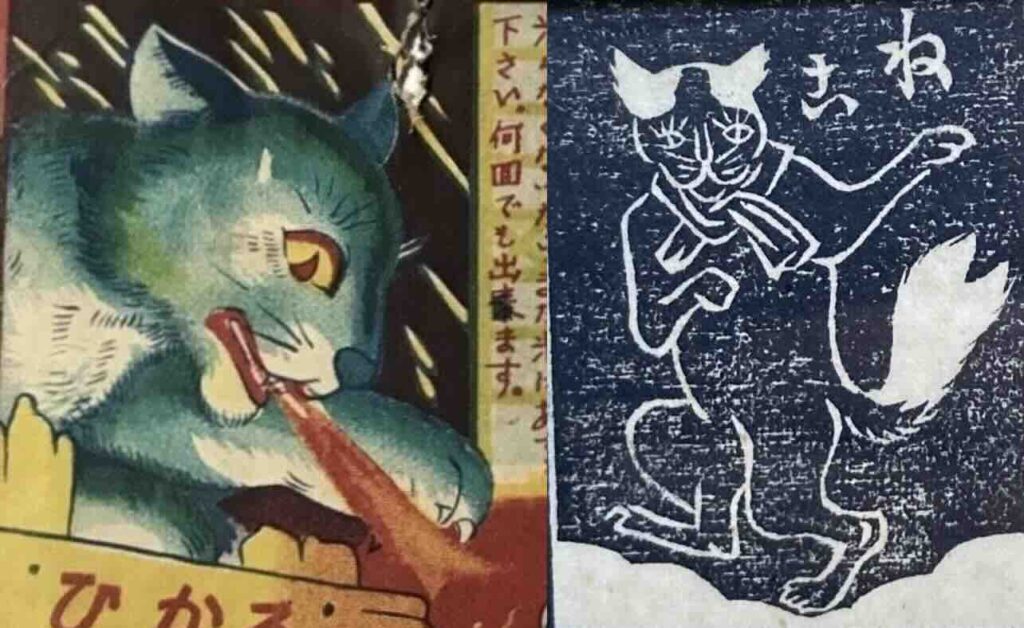

人間のような服を着て後ろ脚で立つ猫といえば、思い浮かぶのは1980年代に巻き起こった「なめ猫」ブームです。キャッチフレーズは「なめんなよ」でしたが、本当に猫をなめてはいけません。『阿波の俗信』では、このように書かれています。

「猫は魔王と鳴き、殺すと祟りを生ず」

どんなに可愛くても、猫は魔性の生き物。なめたら痛い目にあいます。

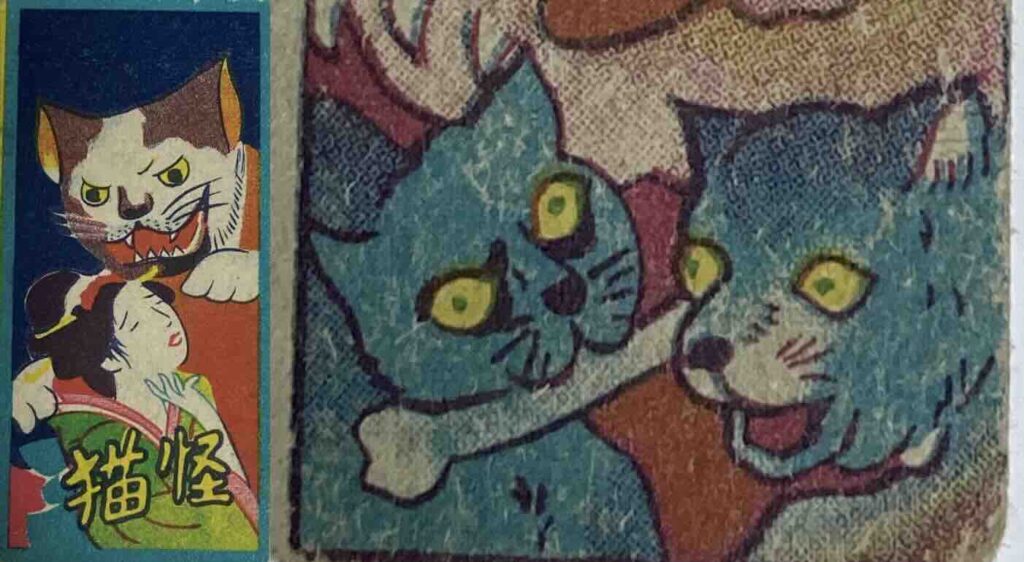

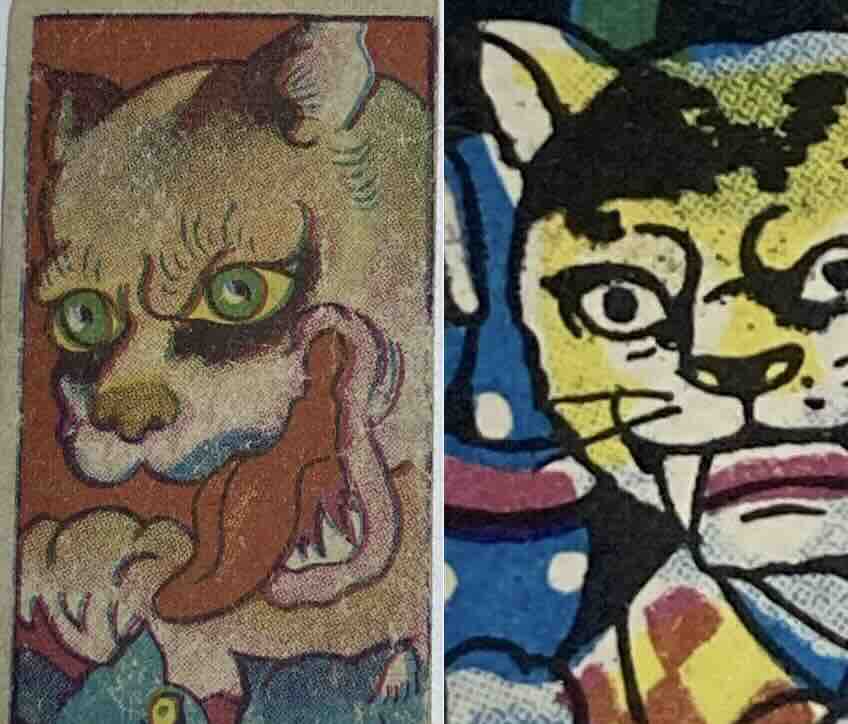

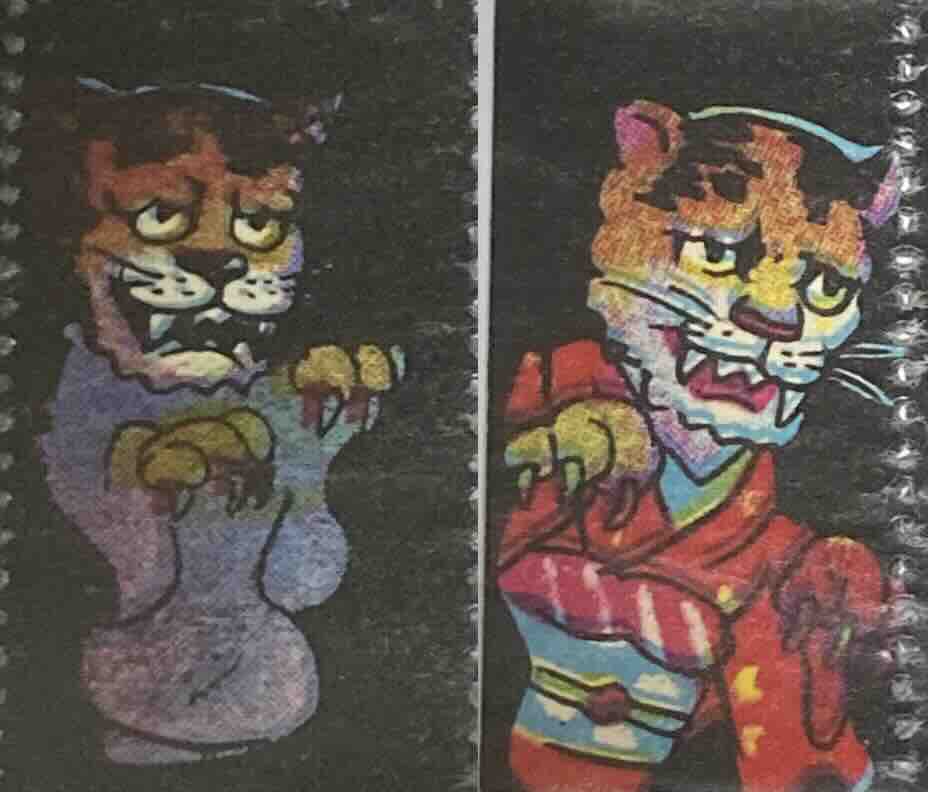

まったく人間に媚びていない化け猫の絵を集めました。どうぞご堪能ください。

【参考資料】

『綾上町民俗誌』綾歌郡綾上町委員会

『阿波の俗信』阿波民俗叢書 第二号

1960〜70年代 めんこ

1960年代? うつし絵

年代不明 日光写真(パラピン種紙)

1960年代? まるひで「ひかるお化け大会」

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

おそろしい化け猫から養蚕の守り神、猫地蔵……全国「猫又・猫神」スポット5選

伝説の魔怪や幻想の妖怪も、実は出身地があり、ゆかりの場所もある。今回は「猫」ミステリーの場所を厳選紹介!

記事を読む

空から降ってきた「ネコ人魚」と「カニ雷獣」の衝撃/大江戸怪獣録

カエルや魚など、本来空から降るはずのないものが降ってくる事象を「ファフロツキーズ現象」と呼ぶ。今回はお江戸の空から降ってきた怪獣たちの図版をながめてみたい。

記事を読む

伊豆諸島に伝わる「海難」亡霊譚——1月の夜、闇深い海からやってくる怪異たち/妖怪補遺々々

一昨年一発目は鳥人、去年一発目はシモサワリと、近年、年初めはキワものネタからスタートが定番だった本連載ですが、今年は違います! 現在、黒史郎が調査中の海の災難「海難事件」の記録から、真面目に補遺々々し

記事を読む

「魔の三角地帯」の超自然的な力で行方不明者相次ぐ…ラストフロンティアの怪奇/アラスカ州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

おすすめ記事