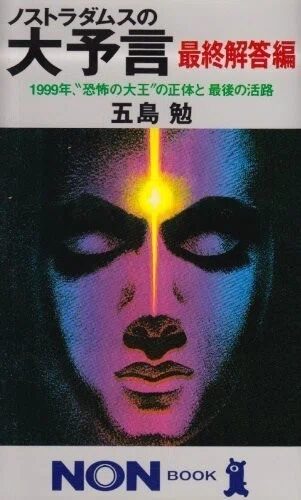

ノストラダムス研究家・五島勉 追悼特集 大予言ブームを巻き起こした稀代の著述家/羽仁礼

『ノストラダムスの大予言』—— 。累計250万部を超える大ベストセラーであり、日本におけるノストラダムス研究書の代表である。その著者、五島勉氏が亡くなられた。はたして五島氏とは、どのような人物だったの

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 前々回、前回に続き、故五島勉氏の仕事を回想する。終末予言を発見、発掘した”売文屋”の生涯を讃えよう。

前回の本コラムの最後で、『ノストラダムスの大予言』があれほどまでのベストセラーになってしまったのは、五島勉氏にとっては「誤算だった」という言い方をしたが、もっと言えば、それは「事故」のようなものだったのだと思う。

僕が取材したときも、五島氏は「私も、祥伝社の人たちも、あの本があんなに売れるとは夢にも思わなかった」と語っている。

当然である。

刊行の経緯を見ても、非常に失礼な言い方をしてしまうが、彼がそれまで無節操に(そこには若干の方向性があるにはあるが)手掛けていたエログロルポルタージュ、かなりインチキな雰囲気が漂うビジネス書、おそらく版元側からあてがわれた数々のやっつけ仕事(?)などの延長に、『ノストラダムスの大予言』の企画もあったのだろう。

当時の新書の多くは、サラリーマンなどが週刊誌的な読み方をすることで消費される媒体だ。いわば「読み捨て」を前提にしているものが多く、そういう売れ方、読まれ方でペイできるようにハナから企画が組まれている。今でいえばコンビニ本に近い。もちろん直前に小松左京の『日本沈没』があり、これが常軌を逸した売れ方をして国内の終末論を加速させたという状況があったし、この作品もまた新書で出されていたことにも留意する必要はあるだろうが、そうしたことで五島氏が「ノストラダムスはイケるはずだ」と踏んでいたにせよ、その「イケる」は数字的にはたかが知れていただろう。キャリアを積んだプロの書き手として、この本の売れゆきも反響も「いつもの感じ」になると踏んでいたはずだ

ところが、刊行されると『ノストラダムスの大予言』はシリーズ累計250万部の記録的な大ベストセラーになってしまう。こうなると嫌でも書き手の置かれている位置はまったく変わる。数万部程度の本であれば許されることが、許されない次元に突入してしまう。それまで彼が常套手段としていたような週刊誌の「トップ屋」的な手法、つまり、裏取りしていない情報や、ときには事実とは異なる煽情的な描写の誇張で読者をひきつける「娯楽要素最優先」のテキストは、受け入れがたいものになってしまうのだ。たとえるなら、屋台の商売で生き抜いてきた手練れのテキヤが、いきなり銀座のデパートに出店するようなものだ。

当然、『ノストラダムスの大予言』の内容は無数の「識者」に細かくファクトチェックされ、それまでは彼のテキストとは縁のなかった層、たとえば「教育関係者」などからも内容を判定され、子ども・若者層を「洗脳」する「有害図書」だとレッテルを貼られることになる。また、そうした意見が各種メディアにまとめられた上にさらに拡大され、実際に本を読んでいない人々からも「社会を混乱させ、子どもたちから希望を奪うインチキな悪書!」と激しく糾弾されることになってしまった。こうした攻撃は、もちろんそれまでの彼がさらされたことのないものだ。

「原典の解釈に誤りがある」「基礎的な誤訳があまりに多い」「原典にない予言を勝手に捏造している」といったファクトチェック的観点の批判から、「内容的に退廃的で危険」といった思想的な批判、「某宗教団体の思惑で終末論を広めている」といった陰謀論的な批判、さらには「カネのためにあえて刺激な内容をでっちあげている」「印税で土地を買って豪邸を建てたらしい」(まあ、これは事実なのだが)といった人格攻撃に及ぶ批判まで、日本中からありとあらゆる罵詈雑言を浴び、匿名の人間から批判の範疇を越えた陰湿な「脅迫」を受けることも度々あったという。

こうした状況は今もネット上やテレビのワイドショーでおなじみの「叩き」の光景だが、このときの「炎上」のスケールはあまりにも大きかった。

五島氏はこの体験を「恐怖の日々」「最大のトラウマ」「完全に犯罪者扱いだった」などと語っているが、印象的なのは「これで初めてマスメディアがどういうものなのかがわかった」という言葉だ。週刊誌という当時の大衆メディアの最前線で生きてきた彼が、このときにようやくメディア本来の残虐さを身をもって知った、ということなのだろう。

日本中から袋叩きに合っていた五島氏の身になって考えれば、「え? なんでみんなそんなに怒ってんの?」ということになると思う。「事実と異なることを書いている」「過剰に恐怖を煽っている」「あえて極端な結論で読者をミスリードしている」といった批判に対しては、本来は「いや、だってこういう本ってそういうものでしょ?」としか言えないはずなのだ。それが女性週刊誌のルポライター的な価値観であり、作法である。

仮に自分がこの立場に置かれたら、「新書シリーズのオカルト系ノンフィクションが本当にノンフィクションだなんて、まさか思ってないよね? ただのエンターテイメントだよ。娯楽読み物として、気軽に読んでくださいよ」と開き直るしかないのではないか。さらに激しく袋叩きにされるだろうが、実際、これ以外の反論は存在しないだろう。しかし、五島氏はこの「ケツをまくる」という立場を取らなかった。まっとうに、というのは、つまり世間から見れば「狂信者」の立ち位置を堅持したまま苦しい対応をし続けたのだ。だからこそ彼は後年まで「予言研究家」として『ノストラダムス』シリーズやその他のオカルト本を書き継ぐことができたわけだが、同時に、文字通り死ぬまで(死の後も)「ノストラダムス作家」の呪縛から逃れることができなかったのだと思う。

しかし、僕がインタビューしたときに彼は「僕は昔からミステリーが好きだったので、『ノストラダムス』も一種の『謎解き』を楽しむ本として書いた」と語っている。「たかが娯楽じゃないか」という意識は、実は彼自身も密かに持っていたのではないだろうか。

「ノストラダムス騒動」の最大の要因は、とにもかくにもあの本が記録的に売れてしまったことだが、これに手を貸したのは言うまでもなくマスコミだ。五島氏自身が「上げるだけ上げられて、急に落とされた」と語っている通り、当初、テレビや週刊誌、児童向け雑誌までがこぞって「ノストラダムス特集」を組みまくり、「世界は終わる!」を喧伝しまくった。相乗効果的に『ノストラダムスの大予言』はさらに売り上げを伸ばし、比例して批判も高まる。批判が高まったところで、それまでブームに加担し、その恩恵も受けてきたはずのマスコミが、今度は一気に手のひらを返して五島氏への攻撃を煽りまくる特集を組みはじめる。これまた現在もおなじみの光景であるが、マッチポンプのターゲットとなった当事者としてはたまったものではない。

「世界は終わる!」という特集をメディアがブチあげまくっていた時期、五島氏はインタビューのたびに「あの本は単に『終わる』という結論にはしていない。終章では未来の希望を提示している。そこを取り上げてくれ」と言っていたそうだ。しかし、できあがった誌面や放送では、そうした部分はすべてカットされている。まぁ、これも当然である。「終わる!」を盛り上げたいメディアの企画意図にとって、「希望」はただのノイズだ。五島氏が「あのとき初めて知った」というマスコミの残虐性は、おそらくこうした側面だろう。

僕らの世代は、当時の大人たちに言わせれば『ノストラダムスの大予言』という「希代の悪書」の影響を最も強く受けた「被害者世代」ということになる。僕自身は五島勉氏にそれほどの思い入れはないし、彼の著作に関しては中学時代にさっさと「卒業」してしまったのだが、それでも彼の本を通して70年代ならではのオカルトの熱狂を心底楽しむことができた、という想いは強い。中岡俊哉やつのだじろう、新倉イワオなど、僕ら世代の小学生時代を「特別なもの」してくれたエンターテナーのひとりであり、そのなかでも「状況」そのものを用意してくれた人物として、最大級の存在だ。

あのころ、僕は「終末論が子どもたちに与える悪影響」についてテレビで深刻な顔をして議論する教育者やPTA関係者のおっさんやおばさんを「馬鹿じゃないのか?」と思いながら眺めていたが、大半の子どもたちはそういうスタンスだったと思う。

また、今読むと『ノストラダムスの大予言』の小気味よく痛快な講談調のテキストは、非常にスリリングなのだ。やはり現場で鍛えた基礎体力のある人の文章は、単純にうまい。よどみなく滔々と語られる見世物小屋の呼び込みのようで、絶妙のタメ、血沸き肉躍る煽りが適度にあって、その下世話な語り口にのせられて思わず怪しげな見世物小屋に木戸銭を払いたくなってしまう。

そして、最後に肝心な点をひとつ。

よく「ノストラダムスなど、黒沼健や澁澤龍彦がとっくに紹介している。五島勉はそれに便乗しただけ」という批判を目にするが、ノストラダムスの予言詩を「世界の終わり」と解釈したのは五島勉氏ならではの素晴らしい「発明」……とまではいわないが、少なくともこのアイデアを日本へ導入にしたのは彼の大きな功績だ(功罪なのかもしれないけど)。

海外にはキリスト教的観点から「ノストラダムスが世界の終わりを予言した」という論はすでにあったらしいが、これについて言及したのは日本では五島氏が最初である。そのときどきのオカルティックなトレンドネタが随時追記されていったという偽史『東日流外三郡誌』に「1999年に世界が滅ぶ」といったくだりが「発見」されるのも、五島氏が起こしたブーム以降なのだそうだ。

……長々と書いてきて、全体的になんだか五島勉氏を擁護したいのか、クサしたいのかがよくわからない駄文になってしまったが、結局僕が彼の生涯に感じるのは、「文章を書いて喰っている人」の「運命」のようなものに対する、一種のシンパシーだと思う。

人の人生は本人の思惑とは関係なく流れ、たいていの人は望んだこともないあらぬ方向へと運ばれてしまう。非凡な才能や思想を持つ「大作家」であればいざ知らず、多くの「物書き」たちは、ときに場当たり的に、ときに状況に合わせて、結局のところは流されながら言葉をつづっていく行為を繰り返す。ひょんなことから書いたモノが大ウケして、その「バケモノ化」した著作物にふりまわされ、それに一生かかずらわるハメになることもあるだろう。五島氏は、その幸福と不幸を最も極端に体現した稀有な作家だと思う。

誰もが思想やモラルや計画や計算で、意志通りに正しく生きていけるわけではない。典型的な昭和的ルポライター、ゲスいスキャンダルから社会問題まで、なんでもこなす剛腕の「売文屋」として、五島勉はあらぬ地平にひっぱりだされた。そして、結局は「そのようにしか生きられない」という「売文屋」の生をまっとうしたのだと思う。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

ノストラダムス研究家・五島勉 追悼特集 大予言ブームを巻き起こした稀代の著述家/羽仁礼

『ノストラダムスの大予言』—— 。累計250万部を超える大ベストセラーであり、日本におけるノストラダムス研究書の代表である。その著者、五島勉氏が亡くなられた。はたして五島氏とは、どのような人物だったの

記事を読む

1981年「ファティマ予言」をめぐって起きた大事件と五島勉が目論んだ第2次大予言ブーム/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

ファティマ第三の予言が世界中で具体的な注目を集めた1981年の出来事とは? そのとき、五島勉と「ムー」が動いた!

記事を読む

コティングリー妖精写真に宿る「不安」の記憶/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。今回のお題は心霊写真……の前に、世界を騒がせた「妖精写真」について回想する。いまでいうフェイク、捏造された不思議写真は、妙な不安

記事を読む

東京都町田市に特有の「天狗道祖神」を追う! 隠された修験道と信仰の謎

烏天狗の姿の道祖神を見たことがあるのは、町田市ゆかりの人だろう。「天狗道祖神」は現地特有の信仰文化を物語るものだ。

記事を読む

おすすめ記事