1981年「ファティマ予言」をめぐって起きた大事件と五島勉が目論んだ第2次大予言ブーム/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

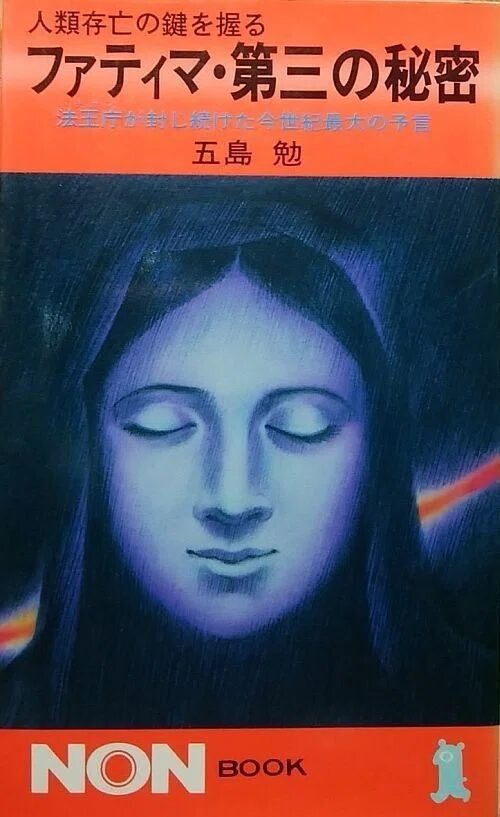

ファティマ第三の予言が世界中で具体的な注目を集めた1981年の出来事とは? そのとき、五島勉と「ムー」が動いた!

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は初夏に逝去された五島勉氏の仕事を回想するとともに、晩年に取材した際に筆者の見た人物像を振り返る。

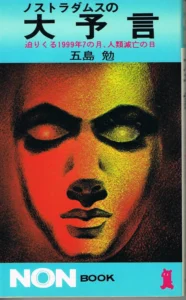

コロナ騒ぎがまったく収束しないまま本格的な猛暑に突入した7月後半、まるで不意打ちのように五島勉氏の死が各メディアで公表された。死去したのは報道のひと月以上も前の6月16日だったそうである。『ノストラダムスの大予言』で列島全土に大騒ぎをもたらし、70年代オカルトブームの火付け役、もしくはもっとも直接的な「元凶」となった「ビッグネーム」は、近親者だけに見送られてあまりにもひっそりと逝ってしまった。

報道直後、某新聞の記者から早速連絡が来て、電話取材という形でコメントを求められた。僕は4年前、ある雑誌の「昭和オカルト特集」で五島氏に一度だけ電話でのインタビューをしたことがある。彼の最晩年に取材をした人間は少ないらしく、また、かつて『ノストラダムスの大予言』の表紙をパロッた『昭和オカルト大百科』という本を書いていたこともあってか、特に氏と交流が深いわけでもない僕にも声がかかったらしい。僕は取材時の氏の印象をごくごく素直に記者に話した。

実を言えば、僕は五島氏のインタビューを依頼されたとき、どうにも気が進まずに一度断ってる。「いろいろめんどくさそう」と思ったのだ。そもそも五島氏もこの取材に気乗りしていなかった。

「体調が悪いので直接取材はNG。電話取材なら受けるが『30分以内』を厳守してくれ」とのことだった。

当時の僕のイメージでは、五島勉氏はやはり「昭和の怪人」だ。お年もすでに80代なかばだし、「高齢の怪人」というのはどう考えても扱いにくそう。それに、とにかくなんか怖い(笑)。どういうタイミングでヘソを曲げるか予測不能だし、ゲラチェックの工程で「俺はこんなことは言ってないっ!」とか「こんなインタビューはもう掲載拒否だっ!」なんて事態が頻発しそうだ。「君子危うきに近寄らず」ということで辞退したのである。が、「つべこべ言わずにやってくれ!」と編集部にやさしく恫喝され、渋々着手した。

実際にお話しして驚いた。なんとまあ、紳士的で温和で理知的な語り口……。勝手にイメージしていたキャラクターとはまったく違って、非常にナイーブな印象の方なのである。それでいてユーモアも質問者への気遣いもあって、なにより話し上手で記憶力もすごい。半世紀も前の『ノストラダムスの大予言』刊行時のことを、当時の出版界の状況を含めて詳細に記憶しており、スラスラと手際よく語ってくれる。「30分以内を厳守」という約束だったが、気づいてみれば2時間以上も話し込んでいた。時間超過について詫びようとしたが、「すみません、長くなってしまって」と先に謝られてしまった。

「僕への取材は、いつも結局は批判なんですよ。マスコミからはずっと弾劾されてきたから警戒感があったけど、あなたのようにちゃんとこちらの話を聞いてくれる人は珍しい。ついつい長々と話しちゃいました」

ああ、なるほどな……と思った。70年代の「ノストラダムスブーム」の最中の報道、そして1999年直後にヒートアップしたマスコミの「五島勉批判」について、彼自身は「最大のトラウマだった」と語っている。「自業自得だ」と思う人もいるだろうし、それが多くのメディアがずっと彼に対して取り続けてきたスタンスなのだが、この件については次回にもう少し詳しく触れる。

とにかくマスコミや世間から「ほとんど犯罪者(五島氏自身の弁)」のように扱われてきた経験は、いまだに癒えないトラウマになっている。それはこちらにもヒシヒシと伝わってきた。昔話を語る口調の端々に、その疲労感というか、ダメージが如実に感じられるのである。

……といったようなことを、僕は某紙の追悼記事のコメントで素直に話したつもりだった。後日送られてきた見本紙を見て、「ありゃりゃりゃ?」と驚いてしまった。いや、電話でコメントしているときの感触から、なんとなくそうなりそうな予感はしていたのだが、まったくニュアンスの違う文章になって掲載されているのである。

僕は「温和で紳士的な方で、長期に渡るマスコミの攻撃に傷ついていた」と言ったつもりなのだが、「温和な人だが、当時の報道について尋ねると態度が変わった。自分を攻撃したマスコミを今も恨んでいる」というノリになっていて、さらには「最期まで世界の終末を信じている狂信者だった」というようなニュアンスで結ばれている……。

ため息が出てしまう。ネットの単なるまとめ的な記事はともかく、各新聞・雑誌などの追悼記事では、ある種の再評価というか、「悪名も高いが評価できる部分もあった」という形で語るメディアも多かったようだが、やはり今も彼を「悪者」として語る「ストーリー」の方がマスコミでは「通りがいい」のだろう。

僕は別にこうしたメディアを批判したいわけではなくて、「そういうものだ」と思うからこそ、ため息が出てしまうのだ。報道であろうと個人名義の著作であろうと、不特定多数に向けられた言説は多かれ少なかれ「通りがいい」方へと引きずられるわけで、「通りがいい」というのは前もってみんなが漠然と共有している「ストーリー」だ。

マスコミが五島勉氏を「詐欺師」と攻撃するのも「ストーリー」であり、一方で若き日の五島勉氏がもっともショッキングな形で「世界の終わり」を物語ったのも、やはり「ストーリー」だろう。「通りがいい」、つまりよりウケる方へと邁進するのは「大衆」相手の文章に携わる人間の性で、そこになければならいとされている「モラル」は、実のところほとんどの場合は機能しない。出版とは「そういうもの」だ。やはり「そういうものだ」と言わざるを得ないのである。

思えば五島勉氏の半生は、徹底的に「ストーリー」に翻弄され続けた。70年代初頭の暗く混乱した社会状況を背景に、「世界の終わり」という最も「通りがいい」極端な「ストーリー」をブチあげ、自らも「社会攪乱者」という「通りがいい」レッテルを貼られて、「悪者をマスコミが糾弾する」という単純で激烈な「ストーリー」に巻き込まれたのだと思う。そしておそらく、そこから最期まで抜け出せなかったのだろう。

やはり「そういうものだ」としか言うほかないのだが、次回は「ストーリー」からこぼれ落ちる部分に着目して、五島氏のライターとしてのキャリアと、『ノストラダムスの大予言』というバケモノのようなベストセラーは結局なんだったのか? というあたりを回顧してみたい。そもそも五島勉はオカルティストだったのか、あるいはガチな陰謀論者だったのか、それとも単に私欲にまみれた詐欺師だったのか?……という話である。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

1981年「ファティマ予言」をめぐって起きた大事件と五島勉が目論んだ第2次大予言ブーム/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

ファティマ第三の予言が世界中で具体的な注目を集めた1981年の出来事とは? そのとき、五島勉と「ムー」が動いた!

記事を読む

ノストラダムス研究家・五島勉 追悼特集 大予言ブームを巻き起こした稀代の著述家/羽仁礼

『ノストラダムスの大予言』—— 。累計250万部を超える大ベストセラーであり、日本におけるノストラダムス研究書の代表である。その著者、五島勉氏が亡くなられた。はたして五島氏とは、どのような人物だったの

記事を読む

人間を殺人鬼に変える「悪魔の風」と映画「フェノミナ」/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は無気味な風の伝説と、それをもとにした映画の思い出です。

記事を読む

10年以上も結婚指輪を鼻の穴に入れていた話など/南山宏・ちょっと不思議な話

「ムー」誌上で最長の連載「ちょっと不思議な話」をウェブでもご紹介。今回は2020年2月号、第430回目の内容です。

記事を読む

おすすめ記事