地震の原因は電気だった! プラズマ物理学による新説・地球科学/三浦一則・電気的宇宙論

地震は地球内部の岩石に蓄積された ひずみが限界に達したときに発生するといわれている。しかし地球は膨張していて空洞があるという「電気的地球科学」から見れば「地震放電説」が主流なのだ。プレートテクトニクス

記事を読む

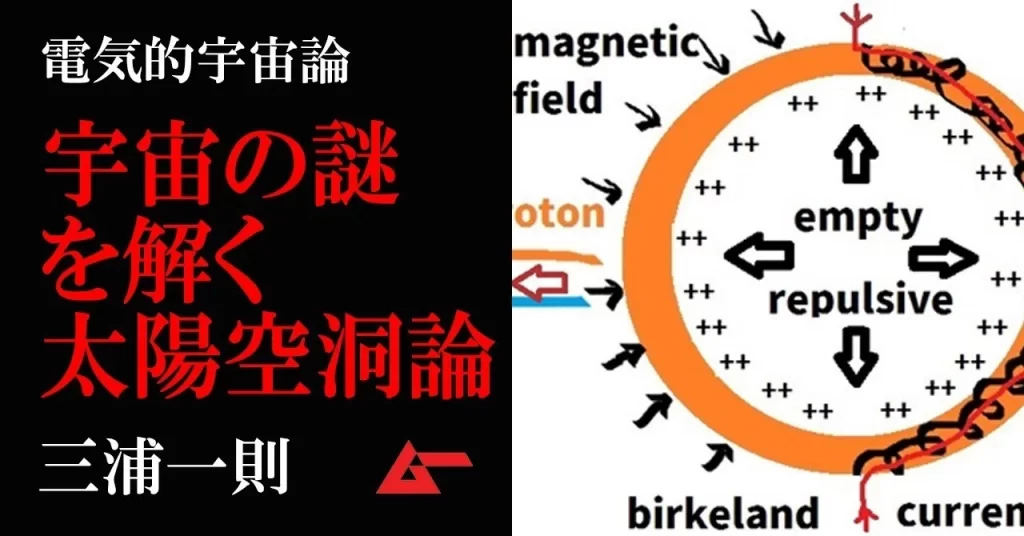

太陽は、その巨大な質量が生みだす強力な重力が水素ガスを圧縮して核融合を起こし、その熱が表面に達して光り輝くーーこれが常識とされている。 本当だろうか? 世界で密かに注目を集めている「電気的宇宙論」では、太陽のプラズマ大気の下には硬い地殻があり、さらにその内部は空洞になっていると予想されている。そう、太陽どころではない、すべての恒星は空洞なのだ。 ニュートン力学への疑念を胸に、この理論についてきてほしい。

目次

従来の主流科学では、太陽は内部で核融合反応が起きていると説明している。重力によって星間物質が収縮して集まり、高温高圧が発生、陽子と陽子が結合するP−P反応が起きて重水素が作られ、重水素同士の熱核融合が進んでいるという。

しかし、この説明にはいくつかの決定的な矛盾がある。恒星の核融合反応は、水素原子がふたつ融合して重水素原子核になるP−P反応から始まるとされる。しかしP−P反応は非常にまれにしか起こらないことがわかっていて、1回のP−P反応には約140億年もの時間がかる。太陽にいくら膨大な数の陽子が存在しても、この確率は低すぎる。

観測でもおかしな点がある。太陽内部で核融合反応が起きているなら、温度は数百万度K〜1000万度K以上あるはずだ。

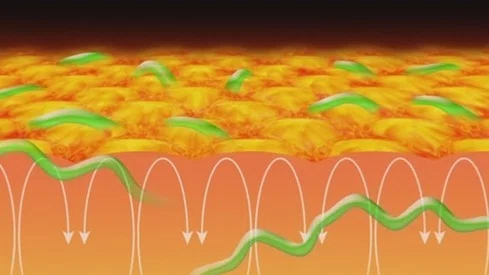

熱は中心から周囲に伝わっていくので、時間がたつと外側も高温になる。太陽の表面は、粒状班という水素ガスの対流層で覆われていて、ひとつの対流は深さ200キロ、直径1000キロある。粒状班の温度は6000度Kだ。

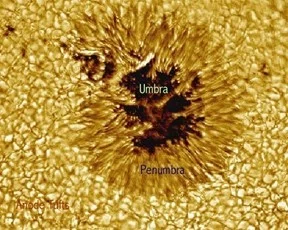

粒状班がなくなって、下が見えている部分が黒点だが、温度は3000度Kしかない。

つまり、内部のほうが温度が低いのだ。粒状班の上空には水素ガスの密度の低いコロナ層があり、ここは200万度Kの高温になることが知られている。観測では、太陽は外側ほど温度が高いのである。

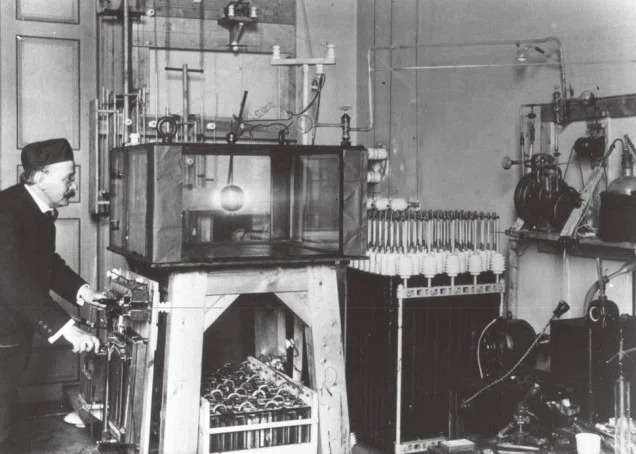

20世紀初頭、ノルウェーの物理学者、クリスチャン・ビルケランド博士は、1メートル四方くらいの大きなガラス張りの容器を作った。

真空にした容器内部には、鉄製の球体が置かれ、高圧電流がかけられた。球体表面では放電が起こり、美しいプラズマパターンが描かれた。ビルケランド博士は太陽を実験室で再現することに成功した。

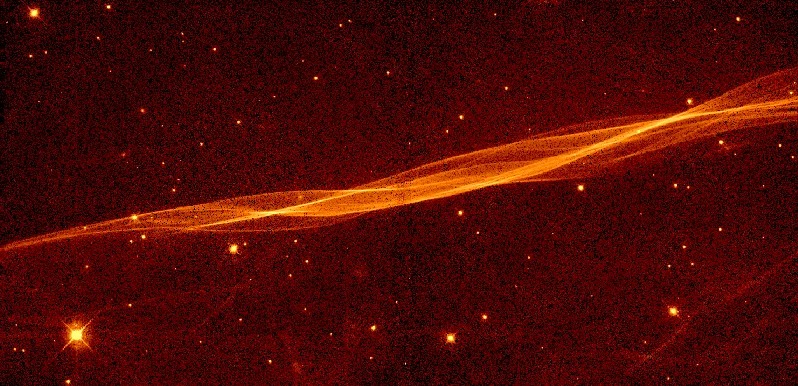

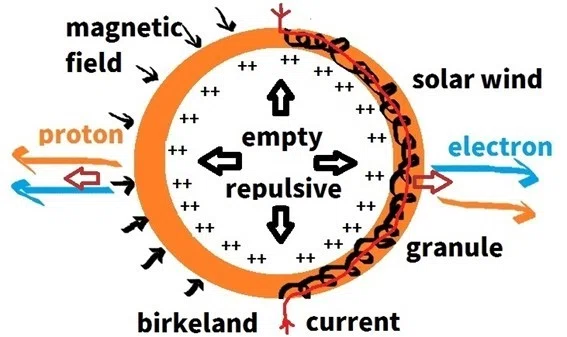

またビルケランド博士はオーロラが電流で発光していることを証明した初めての人物だ。宇宙空間には、電流が流れているが、星間物質や太陽風は、プラズマの流れで電流にほかならない。宇宙空間に流れる電流を博士にちなみ、「ビルケランド電流」と呼んでいる。

電気的太陽は、1958年にラルフ・ユーゲンス博士に受け継がれ、ノーベル賞受賞者のハンス・アルベーンによるプラズマ宇宙論に発展する。

電気的宇宙論での太陽を簡単に説明しよう。

太陽は太陽系の惑星を引き連れて、秒速200キロ以上のスピードで銀河の中ほどを疾走している。太陽自身が銀河系の周囲を螺旋を描いて移動しており、太陽の周囲を公転している惑星も螺旋を描くので、惑星の軌道は二重螺旋になっている。DNAと同じパターンであるのは偶然ではないだろう。

太陽が銀河系の中心を軸に移動しているのは、銀河の中心から星間物質の風、銀河風が吹いているためだ。

太陽は銀河の中心から放出される磁場の影響で、ローレンツ力が働くため、銀河風に対して直角に進む。太陽は進行方向に存在する星間物質を磁場の漏斗を広げて、太陽内部に取り込んでいる。

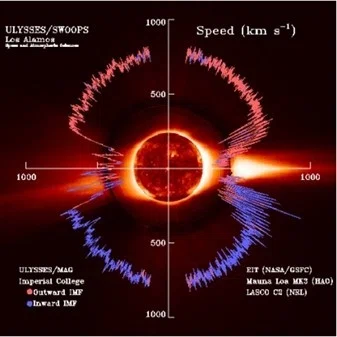

星間物質は、1立方センチあたり数個の陽子と電子で、希薄だが、エネルギーは数テラ電子ボルト=TeVもある。太陽は数テラ電子ボルト=TeVの星間物質を両極から取り入れて、赤道部から数メガ電子ボルト=MeVの太陽風として放出する。星間物質と太陽風のエネルギーは1000倍も電位差がある。

この電気エネルギーの差が太陽を輝かせているエネルギーなのだ。

実は電気的宇宙論では、太陽は空洞ではなく、水素ガスの大気の下には硬い表面があると考えている。

これは、ビルケランド博士の実験で鉄の玉を使って太陽を再現したことにもよるが、硬い表面が観測されたと主張する科学者もいる。

Michael Mozina氏は在野の研究者だが、「The Surface of the Sun」の中で興味深い内容を公表している。

上記の画像は特殊な方法で抽出したイメージで、太陽の光球から4000キロ下を捉えたものだ。

電気的宇宙論の予測する、鉄とシリコンの硬い表面であるとする見方もある。主流科学の描く熱核融合では、重い元素が作られるのは太陽中心部だ。表面は圧力も温度も低いため核融合は起こらないとされている。

だが、最近の低温核融合の研究によれば、軽い元素から重い元素が作られる核変換は、比較的低い温度でも起きるといわれている。鉄やシリコンは岩石惑星を作るうえでも重要な元素だ。太陽表面で核変換が起きていることは、惑星がどのように作られたかを考えるうえでも重要な要素なのだ。

Michael Mozina氏の画像は、鉄・シリコン原子が放射するスペクトルを抽出したもので、そのまま硬い表面を意味するものではないが、太陽の表面近くに鉄やシリコンが存在することは確かなようだ。

また、通常観測される太陽活動のほとんどは、厚さ200キロほどの表面にすべて集中している。電気的宇宙論が主張する硬い表面も、現時点では推測によるものといえる。

太陽が空洞である証拠とそのメカニズムを考えてみよう。

太陽内部が空洞である根拠のひとつが太陽振動だ。太陽表面にはさまざまな振動が観測されているが、最も大きな振動が約5分ごとに太陽全体が収縮と膨張を繰り返す5分振動だ。太陽が数十キロも大きくなったり小さくなったりを繰り返しているのである。

5分振動がなぜ起きているかについては、いくつかの仮説がある。

有力な説に、太陽内部の回転による違いが振動として現れているのではないかというのがあるが、証拠はない。5分周期の振動には、赤道部から噴出する太陽風にも同じ周期が現れるのが特徴だ。

5分振動は太陽の内部から大きさが変化していることを示しており、内部に重い太陽核があったり、硬い表面があることを否定しているのは確実だろう。

また、太陽表面で観測された振動を元に内部をシミュレーションしたところ、内部が空っぽだったという研究結果が出てきた。

2017年、スウェーデンの物理学者Sunny Vagnozzi博士は、太陽表面に現れる振動について3D解析ソフトを使い、内部構造を調べた。すると、地球1500個分の質量が足りないことに気がついた。

太陽の質量は地球の約30万倍あるので、1500個分はたいした量ではないかもしれない。しかし、この質量の欠損は内部に空洞があることを示唆している。コンピューターソフトによるシミュレーションの結果は、人間の思い込みを排除しているので、真相に近い可能性がある。振動による物体の解析は、工学の世界ではすでに確立された手法で、信頼性が高いからだ。

日本が打ち上げた太陽観測衛星「ひので」は、優れたセンサーを搭載していて、太陽活動を解明する手がかりを知らせてくれる。とくにひのでによってわかった太陽表面の磁場がある。

粒状斑の下に存在する丸い磁場のパターンだ。ひのでのサイトの解説によれば、この円形状の磁場は、黒点を引き起こす磁場とは違うメカニズムである。しかし太陽が電気で輝いていることを考えれば、この回転磁場は水素プラズマに流れる電流による回転磁場にほかならない。太陽の両極から星間物質が流入して、赤道部から太陽風として出ていく。電流も両極から赤道部に向かって表面を流れる。磁場は極と赤道の間に流れる電流が作りだしていると考えられるのだ。

また、太陽の表面を覆う水素プラズマは、プラスの電荷を持つ。その内部にはプラス同士の反発力が働いているはずだ。太陽内部に発生している電気的反発力が内側から水素プラズマを支えていると予想できる。表面を流れる電流による回転磁場が外側から内側に水素プラズマを押さえつけているのだ。

電気的反発力と回転磁場は、非常に対称性のよい力であるため、太陽はきわめて正確な球を維持することができる。実は太陽は自然界で最も真球に近い形状をしている。太陽を直径1メートルの球とすると、全体の誤差は髪の毛1本分もないのだ。太陽の自転周期が赤道部で27日という速度を持っているにもかかわらず、遠心力で赤道部が膨らんでいないのは、動的な電磁気力で太陽が維持されているからと考えられる。

太陽内部が空洞であると仮定すると、宇宙のいろいろな謎が解けてくる。

太陽の5分振動は、星間物質の流入と放出を制御して、太陽の大きさを一定にする役割がある。星間物質には濃淡があるため、流入する星間物質の量により、太陽の大きさが変化する。星間物質が大量に入ってくると太陽は大きくなる。大きくなると表面積が増えるため太陽風として出ていく水素プラズマが増えて、大きさが縮む。この周期が約5分となる。

実は太陽の5分振動は太陽風にも5分の周期を与えている。太陽風の振動は定常波として太陽系全体に広がっているのだ。

太陽は表面の粒状班──厚さ約200キロの水素プラズマが電流で輝いている。太陽表面の厚さ200キロのプラズマの体積と木星、土星の体積を比較すると興味深い数字が現れる。

太陽・木星・土星の比較

太陽の半径→695700km 水素ガス(厚さ200km)の体積→1.2x1015km3

木星の半径→69911km 体積→1.4x1015km3

土星の半径→58232km 体積→0.8x1015km3

この3つの数字はほとんど同じだ。つまり木星、土星はかつて太陽だったのだ。

冒頭、太陽の表面に鉄やシリコンが存在することを紹介した。鉄やシリコンは岩石を作る。岩石はマイナスの電荷をためる性質を持つ。太陽の空洞はプラスの電荷が反発することで保たれている。内部に岩石がたまり、マイナスの電荷が増えていくと空洞はしぼんでしまうのだ。

土星はひとつ前の太陽だった。ドーンパープル仮説では、土星は人類の進化に深く影響していることが指摘されている。太陽だった土星が内部に岩石をため収縮していくとき、赤道部分から内部の岩石が溶けて糸状になって噴出した。これが土星の輪となって残っているのだ。

ヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』によれば、金星は3500年前に木星からやってきたと記されている。木星からやってきただけでなく、木星から生まれた惑星が金星だ。地球よりも少し太陽に近い金星はたった3500歳なのだ。

どのようにして金星は木星内部で作られたのだろうか。

かつて太陽だった木星は、内部に鉄、シリコンといった岩石の元になる元素を大量に持つ。また、現在も木星内部では核変換による元素の合成が行われていることが予想できる。膨大な量の木星大気は、宇宙線により大量のニュートリノ、ミュー粒子を作りだしていることが予想される。地球より外側にある木星には、太陽系外からの宇宙線が地球よりも頻繁に降っているはずだ。実はニュートリノ、ミュー粒子は核変換に深く関わっているのだ。

すでにミュー粒子によるミュオン核融合は、よく知られた核変換で、地球上でも起きていると予想されている。また、ニュートリノは陽子、電子に電荷を運ぶ役割を持つ。大量のニュートリノが原子に放射されると陽子の電荷が変化することによって、核変換が促進されるのだ。

木星内部では、ニュートリノ、ミュー粒子による低温核融合、核変換が盛んに行われていることが予想できる。大量の岩石が作られているのだ。

また、木星に突入する彗星も岩石惑星の材料になる。1994年に木星に衝突したシューメーカー・レヴィ第9彗星のように木星には、数多くの彗星が吸い込まれていく。

木星内部では、核変換で作られた岩石、吸い込まれた彗星などが材料となって、惑星の卵が作られている。木星内部の高温・高圧環境で岩石惑星の卵が作られるため、木星から出てきた惑星は、圧力が抜けて相転移で膨張することになる。

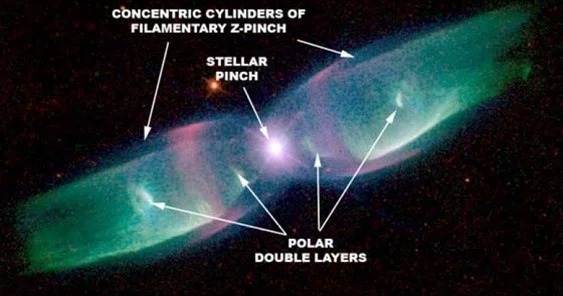

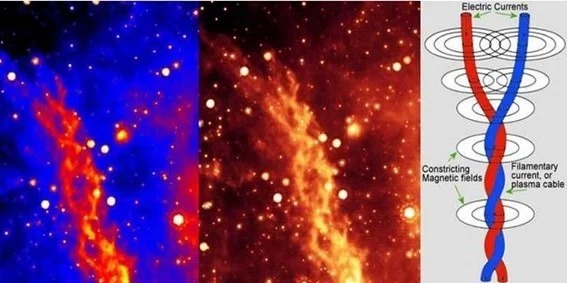

電気的宇宙論では、星間物質のビルケランド電流が恒星を作ると主張している。2本のビルケランド電流が近づくと互いの磁場でねじれていく。ねじれの結び目に磁場による圧縮が起きて、星間物質が集中する。結び目が恒星の発端になるのだ。

ところで星間物質が陽子と電子であることはすでに説明した。プラスとマイナスの電荷が分かれていて、磁場によって、こんなにきれいに集まるものかと疑問を持たれるかもしれない。実は星間物質の大部分は、陽子3個と電子2個が結合したプロトン化水素分子という状態になっている。

プロトン化水素分子はプラス1の電荷になるので、磁場によるローレンツ力が一方向に働いて、全体がきれいにまとめられるのだ。プロトン化水素分子は、希薄な状態では安定しているが、恒星に吸い込まれると陽子と電子に分かれる。

つまり、最初に磁場による圧縮が行われると、プロトン化水素分子がプラスの電荷として動くために、集中すると内部が空洞になる。プラスの反発力が働くからだ。この仕組みによれば、太陽だけでなく、夜空に輝くすべての恒星は空洞であることになる。

これまでの説明に重力が出てこないことに不満を持たれている方も多いと思う。従来の科学では、ほとんどの宇宙現象を重力で説明する。これはニュートンの万有引力が宇宙のどこでも同じ引力が働いているとしているからだ。

だが、科学史を振り返るとニュートンの万有引力は一度も証明されたことがない。

17世紀末に出された『プリンキピア』は自費出版だった。現在でいう論文に必要な査読もされていない。実際、万有引力はすぐに受け入れられたわけではなく、出版後1世紀近く天文学者、哲学者の多くの批判があった。万有引力は19世紀になってようやく批判が鎮まるが、原因は18世紀末に行われたキャベンディッシュの実験が、質量は重力を生むことを証明したからだ。しかし、19世紀半ばにファラデーはキャベンディッシュの実験を疑って、重力は電磁気力であることを証明しようとした。ファラデーの実験は失敗したが、万有引力が証明されたわけではないことを指摘したい。

太陽が空洞であることは、にわかには信じることができないと思う。科学の常識が変わることを科学革命という。21世紀は科学革命の時代だ。すでに世界中に科学革命の動きが広がっている。

三浦一則

電気的宇宙論を研究する異端のサイエンス・ライター。

関連記事

地震の原因は電気だった! プラズマ物理学による新説・地球科学/三浦一則・電気的宇宙論

地震は地球内部の岩石に蓄積された ひずみが限界に達したときに発生するといわれている。しかし地球は膨張していて空洞があるという「電気的地球科学」から見れば「地震放電説」が主流なのだ。プレートテクトニクス

記事を読む

太陽の近くに超巨大ブーメラン型UFOが飛来! エネルギー補給する「ソーラークルーザー」か!?

太陽観測衛星の画像に、超巨大ブーメラン型UFOが写り込んだ! 太陽からネルギー補給する「ソーラークルーザー」だったのか!?

記事を読む

太陽系外天体オウムアムアは宇宙船だ! 葉巻型UFO続発の真相を追う/並木伸一郎

2017年に太陽系外から飛来した小惑星オウムアムア=宇宙船説を検証する。

記事を読む

「異星人と出会って地球外の地底都市も見た」アルゼンチンの政治家が衝撃告白! チベット僧が引き合わせた“進化した種族”の謎

南米の政治家が、またしても超常現象に関する衝撃的な体験談を明かした! なんと彼は、「光を放つエイリアン」に遭遇し、「地球外の地底都市」まで目撃したという──。

記事を読む

おすすめ記事