アポロは月に行っていない? 月面着陸の事実を裏付ける物証の数々と尽きない疑惑/並木伸一郎・月の都市伝説

月には異星人の基地がある! 月面で発見された未確認飛行物体や巨大構造物の正体とは? アポロ計画を通じて人類は異星文明と接触していた? などなど、〝月をめぐる都市伝説〟の数々をご案内! 今回は、たびたび

記事を読む

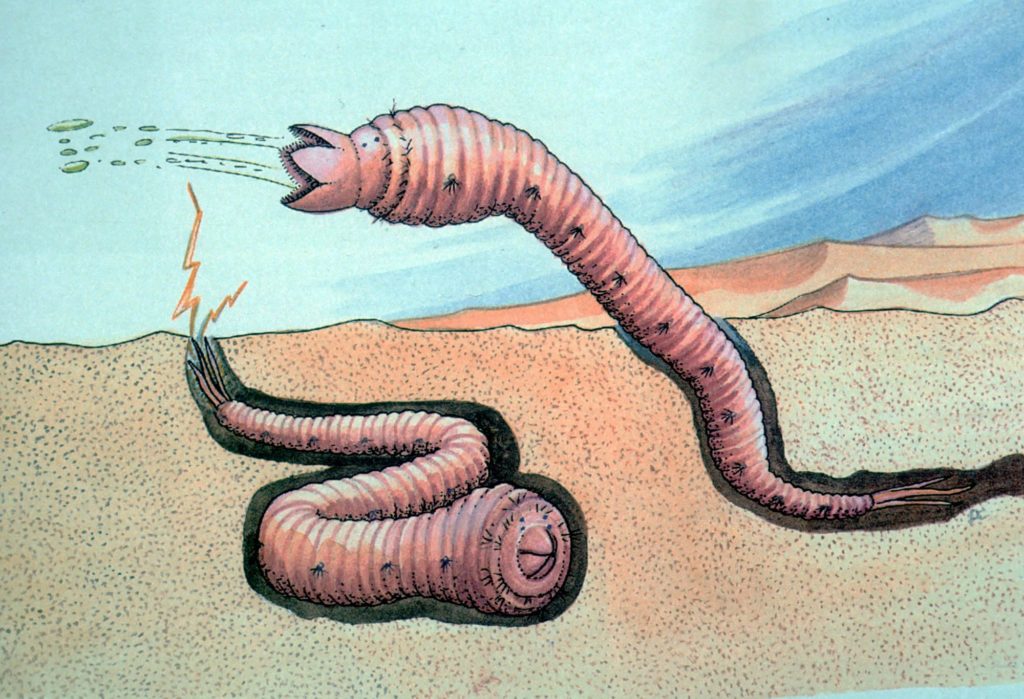

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、中国とモンゴルにまたがるゴビ砂漠に棲息し、猛毒と電撃を放つという凶暴で危険なUMAを取りあげる。

1922年から1930年にかけて、アメリカ自然史博物館の動物学者ロイ・チャップマン・アンドリュース率いる探検隊は、中国とモンゴルの国境沿いに広がるゴビ砂漠を5回にわたり訪れた。

この発掘行の本来の目的は、当時のアメリカ自然史博物館館長を務めていた古生物学者ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンが唱えた、「人類および哺乳類の起源はアジアにある」という仮説の検証にあった。しかし、アンドリュースはこれを裏づける証拠をいっさい見つけることができず、この説自体、現在では誤りとされている。

他方、アンドリュースの探検は決して無駄ではなかった。ゴビ砂漠からは恐竜や哺乳類の化石が次々と掘りだされ、旧石器時代の人類居住の痕跡も見つかるなど、数多くの歴史的発見があったのだ。

1923年に始まった2回目の探検行では、世界で最初に恐竜の卵や巣の化石が見つかり、アンドリュースがモンゴルに向け北京を旅だった4月17日は、現在「恐竜の日」と定められている。

1922年、探検を開始するにあたり、アンドリュースは正式な許可を求めてモンゴル外務省を訪れた。このとき行われた協議には、当時のモンゴル首相、ジャルハンザ・ホトクト・ダムディンバザルも同席していたが、首相はその場で非常に奇妙な提案を行った。

「ゴビ砂漠に棲む怪物のような生物を、モンゴル政府のために捕らえてほしい」と一行に申しでたのである。

彼によれば、この動物は砂漠の奥地の砂の中に棲んでおり、長さ60センチほどのソーセージのような形で、頭も脚もないが猛毒を持っており、だれでも触れた人間は即座に死亡するというのだ。

アンドリュースはこの生物の実在を信じなかったようで、大きな鉄のピンセットで捕まえてやると冗談めかして応答したが、一方でモンゴル人の大部分がその存在を確信しており、しかも無数の目撃談がほぼ共通した特徴を述べているとも書き残している。

このモンゴル首相が言及した生物こそ「モンゴリアン・デスワーム」、現地で「オルゴイ・コルコイ」と呼ばれるUMAであった。

アンドリュースがこの報告をした後、中国とモンゴルの関係が悪化し、両国の国境にまたがるゴビ砂漠も多くの部分が立ち入り禁止となったことから、モンゴリアン・デスワームの本格的な調査が始まったのは、東西冷戦終了後の1990年になってからだった。

同年7月、チェコの未知動物学者イワン・マッカールがこのUMAの探索を目的とした探検隊を組織し、ゴビ砂漠での探索と現地での情報収集を行った。

マッカールは、フランク・ハーバートの有名なSF小説『デューン/砂の惑星』に登場するサンドワームのように、モンゴリアン・デスワームも地上の振動を感知して姿を現すのではないかと考え、その棲息地と思われる場所で火薬を爆発させるなどして誘いだそうとしたが、残念ながら実物を目にすることはできなかった。

マッカールは1992年6月から7月にかけて2回目の調査を行い、1996年には同じチェコのミロスラフ・ナプラヴァとペトル・ホルキーも現地調査を実施している。

その後2000年代に入ってからも、リアリティ・テレビやニュージーランドのテレビ局などがゴビ砂漠の探索を行っているが、今のところモンゴリアン・デスワームの実在は確認されていない。

他方、ゴビ砂漠の遊牧民をはじめとする多くのモンゴル人がモンゴリアン・デスワームの実在を信じており、その犠牲者の総数は数百人にも及ぶといわれている。

数々の目撃報告によれば、モンゴリアン・デスワームはゴビ砂漠の奥地に棲み、普段は砂丘や谷間の地中に潜んでいる。1年のほとんどを砂の中で眠って過ごしているが、6月と7月の短い雨期に、雨が降った直後の地上に姿を見せるという。

脚はなく、長さは50センチくらいだが、大きなものは1・5メートルに達し、太さは人間の大人の腕くらいである。頭部には目や鼻のようなものは見あたらず、身体の最後部も丸い突起のような形で終わっているため、全体的に大きなイモムシかミミズのような形をしている。

その形はときにソーセージや家畜の腸にもたとえられ、現地語のオルゴイ・コルコイとは「腸虫」を意味する。

体色は赤や赤茶、茶褐色、あるいは血液かサラミソーセージのような暗い赤色ともいわれ、黒い斑点がある。

口らしきものもはっきりわからないが、頭部から気泡のようなものを吐きだしたという証言や、砂漠の寄生植物を食べるという証言もあるから、目立たない形で口があるのだろう。

滑らかな皮膚は、昆虫の外骨格のように胴体を支える機能を持ち、怪我をした部分は生え替わる。一般にはウロコはないとされるが、ウロコがあったという証言もある。

性質は極めて凶暴で攻撃性があり、砂の中を自由に移動しては突然地上に姿を現し、飛びかかるようにして獲物に襲いかかるという。

地上では身体をくねらせたり、滑るようにして移動するが、毒性が非常に強く、人間でも動物でも触れただけで死んでしまう。さらに恐ろしいのは、少し離れたところにいる獲物を直接触れずに殺してしまうことだ。

その方法としては、まず猛毒の蒸気を吐くという説がある。この説によると、モンゴリアン・デスワームの口元にまず気泡のようなものができ、それがどんどん大きくなってついには破裂し、黄色い猛毒をまき散らすのだという。この毒は強力な酸でもあり、鉄が緑色に変色したという報告もある。

もうひとつ唱えられているのが、モンゴリアン・デスワームはデンキウナギのように放電することができ、電撃を発して家畜や人間を殺すという説だ。

ほかにも、ラクダを殺してその小腸に卵を産むとか、黄色い色に反応するともいう。また現地語で「ゴヨ」という毒性の寄生植物を好むともいわれ、モンゴリアン・デスワームの毒はこの植物のものが体内に蓄積されるのではないかとも推測されている。

さらにマッカールによれば、これと同じ生物がカザフスタンの東部にも生息しており、そこでは「ビュージェンジラン」と呼ばれているということだ。

この奇妙なUMAの正体については、さまざまな説が唱えられている。

実在する生物の中から、モンゴリアン・デスワームのように前後の端が丸まった円筒形の姿をしたものといえば、ミミズの仲間がそれに近い。また爬虫類や両生類の一部にも、手足のないミミズのような形体のものがおり、猛毒を持つという点からヘビの一種とも考えられる。

まずミミズ説について考えてみると、ブラジルからは、そのスケールにおいてモンゴリアン・デスワームをはるかに凌ぐ巨大ミミズの報告がある。現地では「ミニョコン」と呼ばれ、全長45メートル、胴回りは数十センチもあるというが、残念ながらこちらのUMAも実在は確認されていない。

実在するミミズ類に限ってみると、オーストラリアのビクトリア州周辺に棲むメガスコリデス・オーストラリスのように長さ3メートルにも達するものもいるし、南アフリカの「ミクロカエトゥス・ラピ」と呼ばれる種類は、最長で6・7メートルの個体も確認されている。

しかもモンゴリアン・デスワームが毒液を撒き散らすように、メガスコリデス・オーストラリスや、ディディスモガステル・シルヴァティクスというミミズは、その体表から粘液質の物質を数十センチの範囲にまき散らすという。

他方、ミミズの仲間は通常湿った場所に棲みつき、ゴビ砂漠のような乾燥地帯に棲むものは今のところ確認されていないし、その太さもせいぜい数センチといったところである。

ほかに両生類のアシナシイモリや爬虫類のミミズトカゲも、モンゴリアン・デスワームによく似た形をしている。いずれも四肢が退化してなくなっており、地中に穴を掘って生活している。

特にアシナシイモリの仲間には、全長50センチ以上、ときには1・5メートルに達する種類がおり、毒性を持つものもいる。

ただ両生類というと、通常であれば水中で暮らすことが多く、アシナシイモリの仲間にも砂漠で棲息しているものは確認されていない。

一方で、同じ両生類のモグリアマガエルなどはオーストラリアの砂漠で生きのびている。このカエルは、1年のうち数日しか降らない雨を地中で冬眠して待ちつづけ、雨が降ったときだけ地上に出て卵を産むのだ。

このあたりの行動パターンは、雨期にしか姿を見せないモンゴリアン・デスワームにも似ており、このカエルのような特殊な進化を遂げたアシナシイモリがいないとも限らないだろう。

ほかに形の似た生物としては、ゴビ砂漠に実際に生息しているタタールスナボアというヘビがいるし、デンキウナギのような生物だとか、堅い外皮を持ったイモムシ、未知の昆虫といった説も唱えられている。

さらにモンゴリアン・デスワームの正体を考えるうえで興味深いのは、モンゴルやロシアから、巨大なイモムシのような形をした別のUMAの報告が寄せられていることだ。

「シャル・コルコイ」と「ザンバ・ザラー」は、いずれもゴビ砂漠に棲むというUMAである。

さらにロシア連邦のカルムイク共和国でも、「ショート・グレイ・スネーク」という、色は異なるがモンゴリアン・デスワームにそっくりの形をしたUMAが目撃されている。

いずれも現時点では未確認の動物であるが、もしかしたらこうしたイモムシ型UMAたちは、共通の祖先から独自の進化を遂げて生まれた同族なのかもしれない。

●参考資料=『未確認動物UMA大全』(並木伸一郎著/学研)、『The Beast That Hide From Man』(Karl P.N. Shuker/Paraview Press)

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

アポロは月に行っていない? 月面着陸の事実を裏付ける物証の数々と尽きない疑惑/並木伸一郎・月の都市伝説

月には異星人の基地がある! 月面で発見された未確認飛行物体や巨大構造物の正体とは? アポロ計画を通じて人類は異星文明と接触していた? などなど、〝月をめぐる都市伝説〟の数々をご案内! 今回は、たびたび

記事を読む

空中を漂うオーブが“人間に変身する”決定的瞬間!? 相次ぐ「特殊すぎるオーブ」出現の謎

謎に満ちた超常現象「オーブ」に新たな事実が判明!? なんと人間に変身するオーブの様子が監視カメラに映ったというのだ!

記事を読む

未来の宇宙船=スターシップ理論! フィールド推進システムでUFOが実現する!?/久野友萬

火星への移住が現実味を増してきた昨今、太陽系を飛び出し、はるか彼方の宇宙空間を自由に移動することは可能か? さまざまな航法が考えられているが、空間の変形によって推進力を発生させるフィールド推進は急加速

記事を読む

異次元ポータルか、次元移動装置か!? 英国の夜空に飛来したボックス型UFO

UFOの”当たり年”だった2023年を締めくくるにふさわしい、驚愕ビジュアルのUFOが現れて話題になっている。はたしてその正体は――!?

記事を読む

おすすめ記事