「土佐奇獣図」「アマビコ」など新たな妖怪資料が三次もののけミュージアムへ! 湯本豪一氏の貴重資料を追加収蔵

妖怪博物館に「新資料」登場! あの予言獣や犬神にゆかりのものがお披露目された。

記事を読む

戦前から昭和中期まで、少年誌などに細密な挿絵を載せ多くの読者を魅了した「神技絵師」伊藤彦造。彼が自らの鮮血で描いた一枚の絵とは? 生誕120周年の今、多くの謎と不思議が散りばめられたその100年の生涯を追う。

目次

見ると正気を失う絵、持っているだけで火事になる絵、飾ると幸福を呼ぶ絵……世の中にはさまざまな「ふしぎな絵」「こわい絵」があるが、なかには想像もつかないようなとてつもない作品も存在する。

下の絵は、そんな世にも珍しい、おそらくこの世にふたつとない一枚だ。

長い髪を左右にわけた「みずら」を結って岩の上に立つ人物は、神武天皇。日本の初代天皇を描いたものだ。

神武天皇は戦前にはさまざまな画家の手で数多く描かれていて、とくべつ珍しいモチーフというわけではない。だがこの絵、そんな多くの作品とは根本的に異なるところがあるのだ。

パッと見では、なんの不思議もなさそう。それもそのはず、この絵の最大の特徴は、その製作方法にある。なんとこの絵、全て「血」で描かれているのだ! それも、画家本人が自分の体を切ってしぼり出した、正真正銘の人間の血液で。

東アジアには、血で写経をしたり仏画を描いたりする「血書」という文化があったが、おそらく長い日本の歴史のなかでも、このほかに血で描いた天皇の絵を見つけることはできないだろう。

自分の血を絵の具にしようというとてつもないプランを実現してしまった絵師の名前は、伊藤彦造という。

名前をきいて、「え? あの彦造?」と思う人もいるかもしれない。彦造は、大正時代から戦後まで長く活躍した絵師で、とりわけ細密なタッチの挿絵で雑誌を彩った「神業絵師」として現在でも根強い人気をもつ画家なのだ。

そんな彦造のキャリアのなかでも、異色中の異色といえる「血の神武天皇」図。そもそも血で絵を描くなんて本当に可能なの?……とも思ってしまうが、その製作のようすは当時の新聞や雑誌でも詳細に報じられている。

当時の美術雑誌の記事から、そのようすをみてみよう。

「(略)伊藤彦造氏は絵画報国の一念から自分の血をしぼつて神武天皇のお姿を描き奉り、広く国民の胸にうつたへやうと最初左腕にメスをあゝて流るゝ血を筆に受けて絵絹に描き込んでゐたが、生理的相関関係から右手にふるえがきざしたので其後は両腿並に肩寄の背中から採血し神武天皇の御膝下あたりまで描いたが、すでに全身数十ヶ所に上る傷と貧血のため遂に倒れ一時休養して元気の回復を待ち再び続けるはずである」

(『塔影』八巻四号、「画壇鳥瞰」より)

左腕をメスで切ってしぼった血を絵の具にして描いていたが、手が震えてきたので太ももや背中から採血。膝下あたりまで描き進めたところで貧血で倒れてしまい、休養して回復次第製作を再開するーーというのだ。

彦造は昭和7年3月21日、宮中で皇室の先祖が祀られる春季皇霊祭(いまの春分の日)にこの作画をスタートし、毎日絵皿に3皿分ずつ血をぬいて絵を描き続けた。そして4月3日、神武天皇の誕生日とされる「神武天皇祭」の当日に絵を完成させる。正味2週間にわたって、文字通りに“心血を注いで”神武天皇を描ききったのだ。2週間も、毎日3皿ずつ血を絞って神武天皇を描く……皇室崇敬の機運の高かった戦前といっても、こんなことを実現したのはどう考えてもこの人しかいなかっただろう。

こうして完成した絵は大阪毎日新聞に寄託されて、その後当時の陸軍大臣荒木貞夫に贈呈されることになった。一連のニュースを伝える新聞には、「滴る己が鮮血で描き奉った御英姿」との見出しとともに、伊藤彦造の写真が掲載されている。

伊藤彦造とは、いったいどんな人物だったのか。その生い立ちから、後世に与えた大きな影響まで、その生涯を眺めてみよう。

前にも書いたように、伊藤彦造は戦前から昭和40年代にかけ、少年誌をはじめ多くの雑誌や書籍で挿絵を担当していた人気画家で、その細密描写には今も多くのファンがいる。2006年に100歳での大往生をとげるまで多くの読者を魅了してきた彦造だが、著名ながらその長い生涯には意外に知られざる部分や、謎めいた逸話が多い。

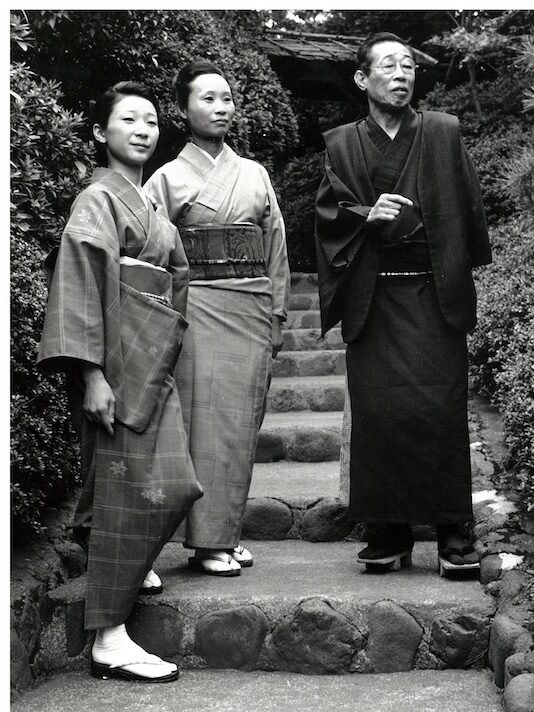

以下の内容は、さまざまな文献と、彦造の次女・伊藤布三子(ふみこ)さんから直接伺ったお話をもとにまとめたものだ。

伊藤彦造がこの世に生を受けたのは明治37年(1904)。子供時代を大阪心斎橋で育った彦造は幼少期から絵が好きな少年だったという。利発でもあったがいっぽうで体は弱く、病気に悩まされることも多かった。入学した中学校も病気のために退学することになってしまうのだが、この頃に父の勧めもあり東京朝日新聞に入社、記者見習いとして働きはじめることになる。

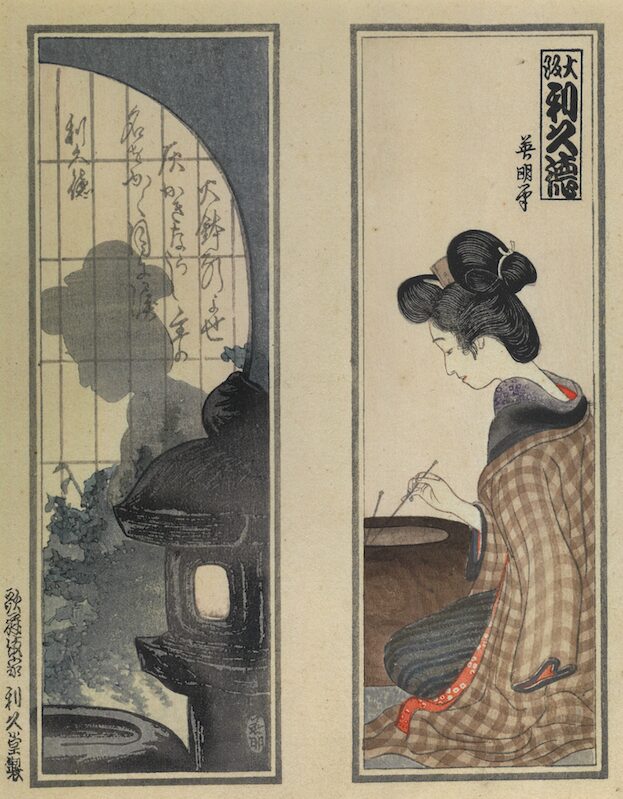

彦造が本格的に絵を学び始めたのはこの上京時代だったが、画才はすでに抜きん出たものがあった。14歳のとき彦造がはじめて仕事として請け負った絵が残されているのだが、そこにはすでに少年が描いたとは思えない色気が漂っている。

しかし3年ほど記者見習いを続けた頃、彦造は結核という重い病を患い、大阪に戻って療養生活を送ることになってしまう。ただ、この大阪時代に京都在住の日本画家・橋本関雪に師事するという幸運にも恵まれている。体は弱いが運はめっぽう強い、というのは以後の彦造の人生にずっと共通する特徴でもある。

やがて体調を戻した彦造は、本格的に絵師として新聞挿絵などの仕事を受けはじめる。大正14年に朝日新聞の連載小説「修羅八荒」の挿絵を担当するとこれが大評判になり、挿絵画家・伊藤彦造の名前は広く知られるようになる。

そんな彦造の運命を大きく飛躍させることになるできごとが、この頃出版業界を騒がせていた。いわゆる「華宵事件」だ。それは、当時挿絵業界の大スターだった高畠華宵が、講談社との原稿料交渉に決裂しその仕事をすべて引き上げてしまったという大事件。とくに「少年倶楽部」は華宵のイラスト人気に支えられた雑誌でもあったために売り上げは急下降。そこで講談社は社運を賭けた新世代作家発掘に力を注ぎ、気鋭の挿絵画家だった彦造にも声がかかることになるのだ。

こうして講談社で手がけた冒険活劇「豹(ジャガー)の眼」の挿絵が大評判になり、彦造はいよいよ挿絵界のトップランナーとしての名声を確立させることになる。もちろん本人の画力、実力が抜群なのは大前提だが、やはり彦造はタイミングや運に恵まれる「もってる」男なのである。

彦造の人気を支えたのは、当時まだ珍しかったペン画という斬新性と、その細密な描写、そしてアクロバットなのにリアリティにあふれる構図にあった。

彦造は記者見習い時代に新聞挿絵用のペン画に触れ、さらに月岡芳年の弟子として浮世絵の流れ受けつぐ右田英年(みぎたひでとし)、そして橋本関雪のふたりにそれぞれ絵の教えを受けた。また挿絵の構図を決めるためには、当時まだまだ貴重だったカメラを使って実際にポーズを撮影するなどリアリティ追求の工夫も怠らなかった。

浮世絵、日本画の技法を学び、その技術を新興ジャンルであるペン画に反映させる。彦造は「リアルな細密挿絵」というジャンルをほぼ独力で開拓した、一流のフロントランナーでもあったのだ。

時代が昭和にうつると、彦造は「教育美談」という愛国的なモチーフの新聞広告や、歴史を画題にした肉筆画を多く描くようになる。そしてこの頃から、彦造は自身を「憂国の絵師」と名乗るようになる。

もともと国家や政治への関心は高かったのだが、体が弱く徴兵検査すら不合格で(甲乙丙丁の4段階評価のうちの、いちばん下の「丁」だったという)、検査官から「君は1日でも長く生きることがお国のためだ」と励まされたというほどの彦造。大人になってからも体重は35キロもなかったといい、そうしたフィジカルのハンディを補うように、「国家」に対する想いは精神面に発揮されていくことになったのかもしれない。

昭和5年の統帥権干犯問題、6年の満州事変など、時代もおおらかな大正から大きく揺り戻される時期を迎えていた。そんな時代に「憂国の絵師」として何をすることができるのか。そうした彦造の想いが結晶したのが、昭和7年の「血書の神武天皇図」だったのだろう。

前述のように、血書の神武天皇図は新聞社を介して当時の陸軍大臣荒木貞夫に送られている。陸軍皇道派の領袖である荒木が、この絵に大きなインパクトを受けただろうことは容易に想像できる。

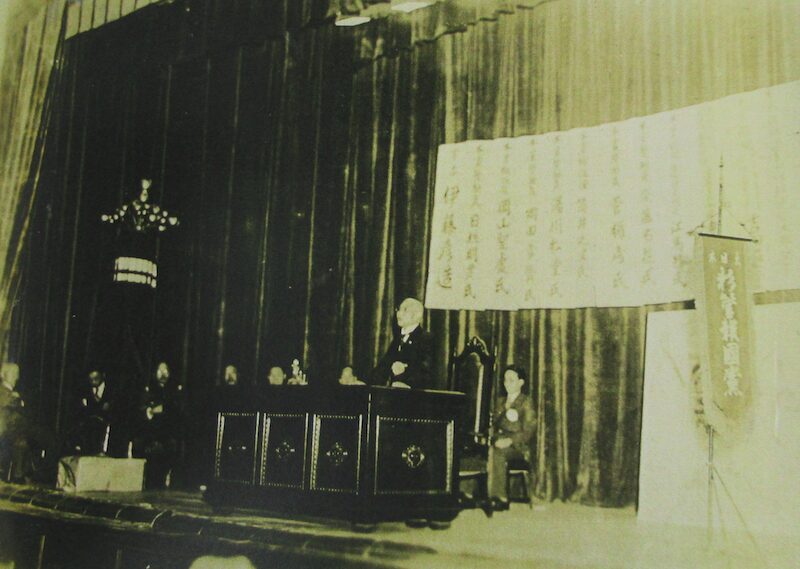

これをきっかけに荒木との知遇を得た翌年、昭和8年になると、彦造は「大日本彩管報国党」という団体を結成する。彩管(絵筆)で国に報いるとの趣旨に賛同する画家たちの会で、以後、同会主催の「愛国絵画展覧会」を開催するなど精力的に活動していた彦造は、昭和13年には荒木の誘いによって大阪から東京に移住。またこの頃から、挿絵の仕事で親交を深めた作家・吉川英治から贈られた「伊藤新樹(あらき)」というペンネームも用いるようになった。もちろんその由来は「荒木」だ。

徴兵不合格なのだから当然軍籍もない彦造だったが、昭和14年には荒木貞夫の私設秘書のような仕事を担うようになり、同年、陸軍嘱託として中国大陸にわたって半年間の特別任務をこなす。職務内容は、画家の目線で中国大陸の風俗を視察し、記録に残すこと。いわば従軍画家だが、どうもこの仕事の裏には隠された「特殊任務」、すなわちスパイ活動という一面があったようなのだ。任務中、彦造は中国大陸の戦線でまさに「冒険活劇」「大伝奇物語」といった趣の、さまざまなピンチや不思議なできごとを経験したという。

中国大陸での特殊任務の前に、もう少し伊藤彦造という人物の来歴をみてみよう。どうも陸軍が彦造に白羽の矢を立てた理由が、そこに隠されているようにも思えるからだ。というのも、彦造は幼少期から数々の「不思議」を目撃する、いわば霊感体質だったというのだ。

たとえば彦造は、幼少期からたびたび不思議な光を目撃するという体験をしている。ある夜には、木の上から光のかたまりが降ってくるのを見たことがあった。オレンジ色に光るそれはふわふわと降下して柔らかく地面に触れた瞬間、目の前ではじけて消え去ったのだとか。彦造が父に話すと、父親は疑うようすもなく「それは蜘蛛火(くもび)というものだ」と教えたという。

また大阪では「狐火」を見たこともあった。何もない真冬の野原にいくつもの火がともり、列になったり崩れたりしながら空中をゆらめくという奇妙な現象だったのだが、彦造はその野原でみつけた狐の巣穴に油揚げをそなえ、その後も何度か狐火のショーを楽しませてもらったのだ、と語っている。

彦造は不思議を目撃するだけでなく、それを起こす側でもあった。たとえば東京での新聞社勤務時代には、予知や千里眼のような現象をたびたび発動させている。

彦造は新聞社内にいながら遠くで発生した火事や事件のようすが見え、記者仲間に「どこそこで火事が出たから行ってみろ」と伝えることがたびたびあった。半信半疑で駆けつけた記者は彦造のいった通りの状況を目にしてなんとも不思議がったという。ただ本人にすれば意識とは無関係にそうした場面が突然「見えてしまう」ので、あまり面白くはなかったそうだ。

また、彦造の不思議な逸話として周囲に知られていたのが「眼」にまつわるもの。若い頃の彦造は眼力が異様に鋭く、記者たちから「顔を上げると目が光る」といわれていたほど。ある時には部屋に入り込んだネズミを眺めていたら、目があった瞬間そのネズミが何かに撃たれて弾けるように棚から転げ落ちたこともあったという。

何よりも驚くのは、そんな彦造は右目の視力がほとんどなかったという事実だ。詳しいことは亡くなるまで家族にも語らなかったというが、絵師として世に出た頃にはすでに「隻眼」であったことが当時の新聞記事などから知られる。左目だけであの細密な挿絵を描いていたことに驚いてしまうが、ここにはさらに不思議な逸話がある。伊藤家には「系図をみると目がつぶれる」との言い伝えがあり、彦造の目はその禁忌を破ったことに原因があるのかもしれない、というのだ。

伊藤家には、祖先は剣豪・伊藤一刀斎であるとの言い伝えがあるのだが、その系図をみることは禁忌になっていた。しかし彦造の父は、彦造が幼い頃にいちど見せてしまったことがあった。まだ字もわからない歳だからいいだろうと半分ほど見せたのだが、その後彦造が右目の視力を失うと「やっぱりか、かわいそうなことをした」と後悔を口にしていたという。

伊藤家の系図にどんな謎があったのか。直視を禁じるほどの畏れ多い誰かの名が記されていたのか……。もはやそれは、彦造の次女でこの話を教えてくれた布三子さんにもわからないという。

さて、そんな彦造の「不思議な力」をしったうえで、陸軍での任務についてみてみよう。表向きその内容は中国大陸の生活風俗を描写して日本に伝えることで、日々描いたスケッチは紀行記事として新聞にも掲載された。しかしその裏には、スパイという特殊諜報活動があったらしい。

「らしい」というのは、軍での職務について彦造は家族にも多くを語っておらず、公式記録も残されていないためだ。この時期、彦造はふらっと出かけたまま長い間家をあけ、帰宅早々「蒋介石に会うてきたわ」などということもあったという。任務が任務だけに家族に迷惑をかけない、という彦造の気遣いだったのだろうと布三子さんはいう。

そんなわけで、以下の大陸での逸話は、布三子さんが彦造から断片的に聞いた思い出話をもとにしている。まるで大冒険活劇を聞くような内容は、彦造が愛娘を喜ばせようと“盛った”部分があるのかもしれないし、あるいは本当の本当の事実は墓場まで持っていく、との思いがあったのかもしれない。

抜群の画力と観察眼を買われ、陸軍嘱託という名の諜報活動を担うことになった彦造。表向き非戦闘員といえども、その活動は危険と隣り合わせだった。ある時には塹壕のなかで青龍刀をもった中国人に睨みおろされたこともあったし、敵機の機銃掃射に狙われ命を落としかけたこともあった。

そんな経緯もあってか、彦造には一個小隊が与えられていたという。小隊は誰ひとり欠けることなく任務を終えているが、そこには彦造の不思議な能力の発動があったようだ。

たとえば、彦造は戦地には必ず、梅干しと梅酢に漬け込んだ手拭いを持っていった。ある任務では、鼻先も見えないほどの濃霧にまかれ進退に窮した時、彦造が霧に向かって梅干しを一粒放り投げると、とたんにスーッと霧が晴れてことなきを得たことがあったという。梅には魔除けの力があるというが、梅干しで霧を払い除けるとなるとほとんど仙術、方術のレベルだ。

伊藤家は伊藤一刀斎の血をくむ家系だとの言い伝えがあると先に書いたが、そのため彦造は、幼い頃から父に剣術を仕込まれていたという。それは真剣を用いたかなりきわどい訓練だったが、彦造はこれにあわせてさまざまな「術」も伝えられていたフシがあるのだ。たとえば、大陸の戦地で飲み水が不足したとき、彦造は梅酢に漬けた手拭いを泥水の上に広げその水をすすったという。まるで忍法書にでもありそうなサバイバル術。科学的な根拠は定かではないが、彦造はそんな秘術・秘伝めいた技を駆使して戦線をくぐりぬけていたのだ。

昭和18年、彦造は当時の帝国領土の北端、アッツ島の視察にも赴いている。のちに「玉砕」という表現が最初に使われた場所として知られることになるアッツ島だが、布三子さんによると山崎部隊長率いる守備隊が玉砕したのは彦造が島を離れた直後のことだった。

彦造は彼らの勇姿を後世に伝えるべく、大作「アッツ島山崎部隊長」の製作に着手しているのだが、この絵にもやはり不思議な逸話が伝えられている。

製作に取りかかる前、彦造は毎晩のようにアッツ島の夢にうなされた。半生半死の兵隊が現れては目の前で倒れるという凄惨なもので、彦造はその悲壮な姿を思いつつ絵筆をとった。しかし、この大作は完成をみることなく敗戦を迎えてしまう。製作途中の作品は進駐軍の目につかぬよう大きなブリキ缶に封印され、屋根裏に隠された。

ところが戦後、彦造は毎年5月になると決まってあの兵隊の夢にうなされるようになった。どうして5月なのか……彦造には、その理由は簡単に思い当たっただろう。山崎守備隊が玉砕した月、それこそ5月にほかならないからだ。

夢をみせていたのは、絵の完成を願う隊員たちの魂だったのか、あるいは彦造自身の思いだったのか。戦後、未完のまま公開された作品は、白地に顔だけが描かれた様子が「まるで幽鬼のようで迫るものがある」とも評されている。

さらに奇妙な話。アッツ島取材からの帰国後、彦造は原因不明の不調に襲われた。体調が極端に悪化して陸軍病院に入院となり、しかも何度採血しても血には気泡が混じる。輸血もできずひたすら生理食塩水を点滴してどうにか一命をとりとめたのだが、後年彦造は、アッツ島では米側がなにか非公表の新兵器を使っていたのではないかとも疑っていたという。

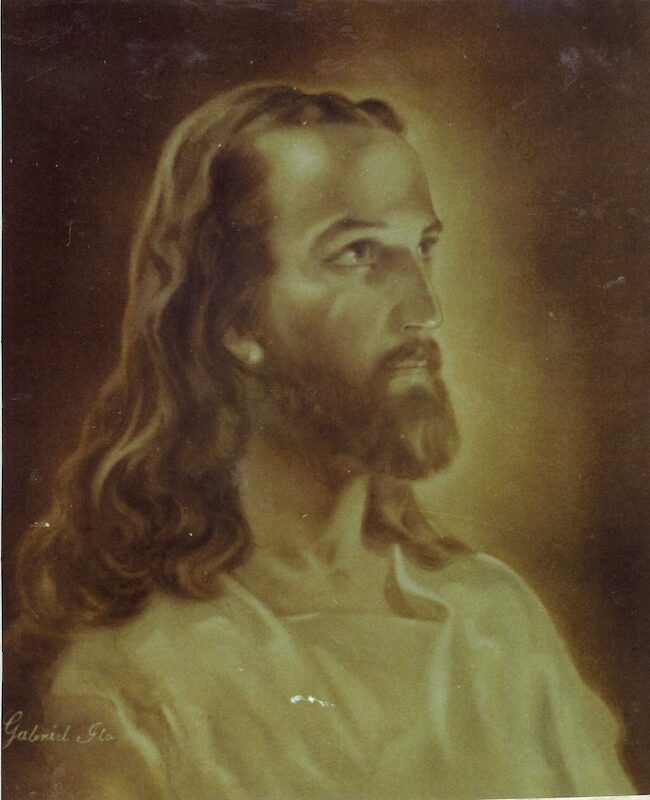

各地を「転戦」し、大冒険活劇を演じた彦造。戦後にはその経歴から戦犯の容疑をかけられ収容所に収監された時期もあったが、その後は再び挿絵画家としての活動を再開。学年誌、大衆誌のほかギリシャ神話の挿絵なども手掛け、また進駐軍将校に依頼されキリストの肖像を描くなど作品の幅も広げていった。

そして昭和40年代、66歳で引退を決意するときっぱりと筆をおき、以後は自宅で悠々自適の生活を送った。

ところで、戦前戦中にたびたび発揮された彦造の「霊感アンテナ」はその後どうなったのだろう。最後にそんな逸話をひとつだけ紹介したい。

戦後、妻の茂野(しげの)を亡くしてから、彦造一家は彦造と娘二人での3人暮らしになっていた。一緒に舞踊を習っていた姉妹はたびたび門下の名取試験を受ける機会があり、試験の日には妹の布三子さんが留守番の彦造に合否の結果を一報してから帰るのが習慣になっていた。

初めのうち、彦造は合格を知らせる電話に「よかったな」などと喜んでいたのだが、しばらくすると電話に出たとたんに「今日は受かったんやな、おめでとう」と、布三子さんが口を開くよりさきに結果を言い当てるようになった。

不思議に思った布三子さんが理由を聞くと、彦造はこう言ったという。

「うん、お母ちゃんがな、先に帰ってくるんや」

お母ちゃん、つまり茂野は生前いつも和装で、外出時には下駄履きだった。家の近くにぬかるむ道があったので歯の高い下駄を履いていたのだが、試験の日になると、彦造にはその懐かしい下駄の音が聞こえたのだという。

耳をそばだてていると、少しずつ玄関に下駄の音が近づき、やがてガラガラっと引き戸があいて「カッツン」と両足を揃える音がする。

曰く、「この音が聞こえるとな、いつも合格なんや」。

時には「はぁ」と安心したようなため息も聞こえるが、不合格の日には決してこの音はしない。

「だからお母ちゃんが先に帰ってきた日にはな、ああ今日は受かったんやな、とわかるんや」

彦造は当たり前のようにそう語ったという。伊藤家では、戦後もかわらず「不思議」が日常の一部として、ごくふつうに存在していたのだった。

そして平成16年。彦造100歳での大往生を看取った医師は、「巨木が倒れましたね」とその生涯を称えたという。

ところで、唯一無二の作品である「血書の神武天皇」だが、現在はその所在地どころか、現存しているかどうかも定かではない。実は彦造の戦前期の作品には、GHQの命令で焼却処分されてしまったものも少なくなく、神武天皇像もあるいは同じ運命をたどってしまったのかもしれない。

ただ、彦造の作品は今でもわずかながら骨董市や収集家の家などで発見される例がある。もし神武天皇図が世にでてきたならば、それは伊藤彦造という絵師、そして戦中の空気を後世に伝える上でも特筆すべき重要な文化財になることだろう。

参考文献

『伊藤彦造イラストレーション』(河出書房新社)

『伊藤彦造 降臨!神業絵師』(河出書房新社)

『〈肖像〉文化考』(平瀬礼太著、春秋社)

『梅香庵つれづれ日記』『続・梅香庵つれづれ日記』(立花志津彦著、日本舞踊社)

「美術雑誌 塔影」第八巻第四号

*本記事は月刊「ムー」2020年8月号記事を再編・加筆したものです。

鹿角崇彦

古文献リサーチ系ライター。天皇陵からローカルな皇族伝説、天皇が登場するマンガ作品まで天皇にまつわることを全方位的に探求する「ミサンザイ」代表。

関連記事

「土佐奇獣図」「アマビコ」など新たな妖怪資料が三次もののけミュージアムへ! 湯本豪一氏の貴重資料を追加収蔵

妖怪博物館に「新資料」登場! あの予言獣や犬神にゆかりのものがお披露目された。

記事を読む

四国の鳴門で名画の不思議と神秘を鑑賞体験! 大塚国際美術館は「ムージアム」だった

名画には、謎がある。徳島の大塚国際美術館はムー的視点でも楽しめるスポットだ。

記事を読む

膨大な図版でオカルト世界を見る「Occult 神秘思想表象大全」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

船を座礁させる「死者の灯り」の起源と都市伝説的意味/デラウェア州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

おすすめ記事