異形の神・ひょうたん様が巨大ワラジで練り歩く! 大分・豊後大野の「ひょうたん祭り」/奇祭めぐり

巨大なワラジをはいた異形の神が練り歩く大分の奇祭「ひょうたん祭り」。ひょうたんは神仙世界のメタファーなのか、あるいは密かに伝えられたキリシタン信仰のシンボルだったのか……!?

記事を読む

いかつい鬼が走り回り、白い粉が乱れ舞う……!毎年2月、愛知県豊橋市で行われる天下の奇祭「豊橋鬼祭」に隠された古代秘史とは?

「アーカーイ!」という掛け声とともに、“異形なるもの”が猛然と走ってきた。その姿は、全身赤の装束で固めた筋骨隆々の巨体。大きな乳首がある胴体を白い太紐でかがり、虎の皮の褌を締め、腰に橙(だいだい)付きの御幣を挿し、手に赤銀縞の撞木を持っている。さらに、金髪を後ろに長く垂らし、角の生えた厳つい面を被っている。すなわち、恐ろしい赤鬼だ。

裃姿の男達を従えた鬼は、神社の参道を突き進み、やがて鳥居の外へ飛び出した。まさに「鬼は外」だが、節分のように豆は撒かれない。しかし次の瞬間、代わりに飴と白い粉が大量に撒かれ、煙幕と化して境内を飲み込んでいった――。

過日、この不思議な光景が見られたのは、東三河に春を告げる伝統行事「豊橋鬼祭」。

愛知県豊橋市の中心部、八町通に鎮座する安久美神戸(あくみかんべ)神明社で、毎年2月10日・11日に行われる例祭だ。平安時代から1000年以上の歴史を誇り、あの徳川家康が見物したとも伝えられ、民俗学的に大変貴重とされている。

もともとは、年初めに田楽で豊作を祈る農村祭礼であったが、いつしか日本建国の神話などが結び付き、地域の象徴的な都市祭礼に発展。宵祭と本祭の2日間にわたって、氏子各町が五穀豊穣や無病息災を願い、古式ゆかしい諸神事を厳粛かつ盛大に催すようになった。

神事の核にして最大の見せ場は、何といっても本祭の「赤鬼と天狗のからかい」。

悪戯好きな“暴ぶる神”の赤鬼と、それを懲らしめる“武神”の天狗が、参道で神話の戦いを再現するのである。冒頭もこれに関係し、鬼祭が「天下の奇祭」と呼ばれる所以の場面なのだ。

そんな「からかい」の深意を探るべく、2025年2月、筆者らムー取材班は、祭りに染まる豊橋の街を訪ねたのであった。

宵祭の2月10日――立春過ぎの余寒に震えながら、朝から神明社境内で待っていると、午前10時に青鬼が出現。

「アーオーイ!」と叫ぶ裃姿の警固衆に囲まれ、鳥居から拝殿に向かって参道を走ってきた。赤鬼より少し細身な青鬼は、拝殿前の儀調場(ぎちょうば、八角台)に乗り込み、まずは「岩戸舞」を奉納。

タヂカラオ(手力雄命)がモデルの青鬼と、アメノウズメ(天宇受賣命)などに扮した古代服の少女3人が、「イヤサカホイホイ」と繰り返す歌と囃子に合わせ、「天岩戸開き」の神話を演じるのだ。これは、神明社の祭神や由緒とも関係がある。

社伝によれば天慶3年(940)、平将門の乱の平定を喜んだ朱雀天皇により、三河国の飽海(あくみ=安久美)荘と呼ばれた当地が、神領(神戸)として伊勢神宮へ寄進された。その際、地域の繁栄を祈り、アマテラス(天照大神)を勧請したのが創建という。

さて、舞を終えた諸役は、壇上から「タンキリ飴」の袋を一斉にばら撒いた。この飴は縁起物で、食べると厄除けになり夏病みしないとされ、多くの参拝者が必死に拾う。筆者もつい沢山頂戴した。

その後、青鬼らは再び走りだし、すぐに境外へ出て行った。青鬼を先頭に警固衆が続き、少し遅れて、子供達が白い粉(小麦粉)を撒き散らしながら追従。この粉も浴びると厄除けになるとされ、付近の人々や道路は真っ白と化す。

攻めた取材のせいか、同行のwebムー・望月編集長も早々に白くなっていた。

青鬼一行は、御旅所の談合神社(談合宮)に向かうのだが、その道中は「門寄(かどより)」という町内廻りとなる。なんと、200軒以上もの氏子の家や店などに立ち寄り、厄除けを祈願するのだ。

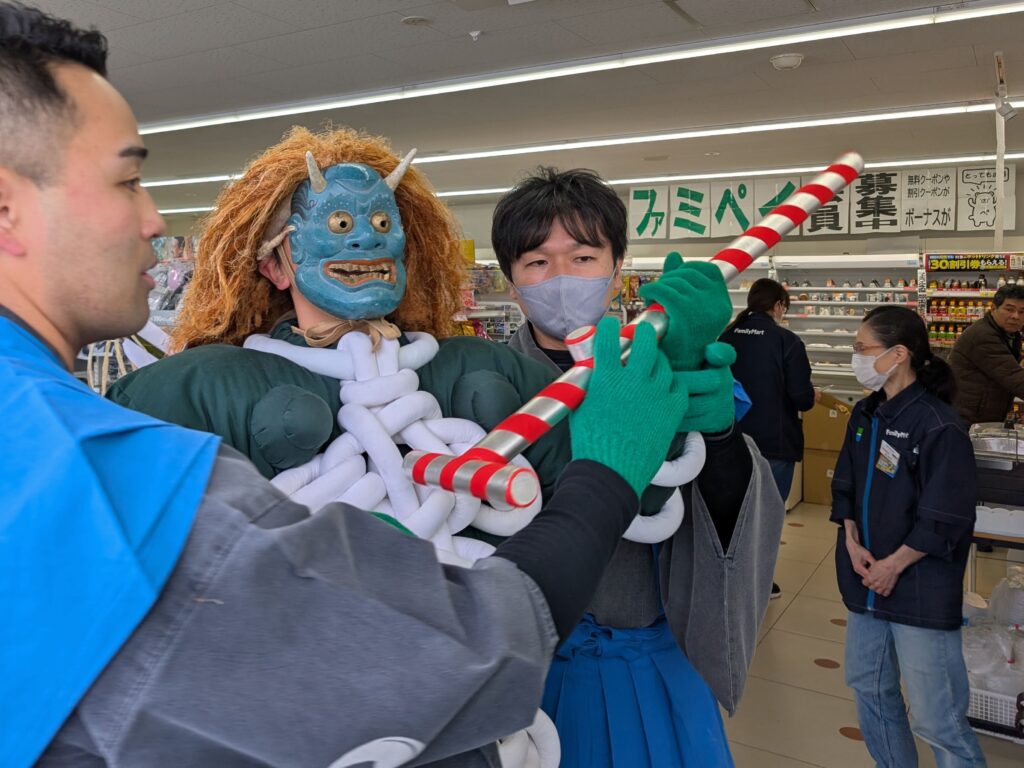

訪問先では都度、鬼が飴を差し出し、それを主人が丁重に受け取る「御手自(おてずか)」の儀式が行われる。この時、鬼に頭を撫でてもらうと厄が落ちるとされ、順番待ちの行列が出来ることも。

とりわけ、病院と幼稚園の門寄は盛況で、多くの人々が御利益を授かった。どうやら当地の鬼は、福をもたらす来訪神としても親しまれているらしい。また、地元名産品(竹輪など)の老舗商店はともかく、コンビニまで厄祓いに立ち寄ったのは意外であった。事前に希望すれば、氏子町内の割とどこでも訪れるそうだ。

それにしても、重い装束を身に着け、何時間も走り続ける訳だから、青鬼の運動量は相当なものである。一応、氏子各町には「会所」と呼ばれる施設が点在し、時折そこで休憩を取るものの、せいぜい5分程度でまた走り出す。非常に大変そうだが、聞けば、青鬼に扮しているのは地元の中学生だという。

少子化が叫ばれて久しい中、鬼祭(特に宵祭)では、このような子供達の活躍が随所に見られる。世代を超えて地域の絆を深めることで、貴重な伝統行事が脈々と受け継がれているのだろう(青鬼自体は、昭和に誕生した比較的新しい存在らしいが)。

一行は午後1時頃、談合神社に到着。殿内で再び岩戸舞が披露された。「鬼のように忙しい」とは、まさにこのことだ。しかし以降も門寄は続き、神明社での舞納めを途中行いつつ、青鬼は夕方まで街を駆け巡ったのである。

本祭の2月11日――神明社境内では、午前8時からの「日の出神楽」を皮切りに、神事が粛々と進行。神社本庁の献幣使(けんぺいし)、氏子崇敬者らが拝殿に多数参列し、神職による祝詞、舞姫による浦安の舞などが奏ぜられた。

さらに昼過ぎには、「小鬼地踏行事」や「厄除け飴撒き行事」、「御的神事」などが執行され、祭りの熱気が高まっていった。そのうち、「小鬼地踏行事」は、小鬼(子鬼)が足で大地を踏み鎮め、神前を清めるというもの。

この小鬼は、赤鬼を小柄にした感じの姿で、小学生の男子が扮している。子供とはいえ、所作やしきたりは赤鬼と大筋同様らしく、背負う歴史の重みは大きい。小鬼は健気にも、しばらく参道を飛び跳ねると、タンキリ飴と白い粉を撒き散らしながら、警固衆とともに境外へ走り去った。彼らもまた、門寄に向かったのだ。

こうした諸神事が行われる中、境内の東側では、大榊の横に黒鬼が佇む。その姿は、穏やかな表情の面を被り、長い黒髪を垂らし、松の大紋がある白黒の上衣、白い着附に大口袴を着用。そして、衣の袖で人々の頭を次々に撫でて、厄払いを行っている。

あまり目立たないものの、黒鬼は神事を見守る警固役にして、一番位が高い重要な存在らしい。なお、ここまでに紹介した異形達の神面は、いずれも令和改元を祝して、2019年から順次新調されてきたもの。今年の鬼祭では、直前に完成した黒鬼面をもって、全ての新面が初めて出揃ったという。図らずも、祭りの長い歴史のなかで、重要な節目に立ち会えたようだ。

神面についてさらにいえば、神明社には、室町時代に今川義元が寄進したと伝わる、赤鬼と天狗の古面(神宝)も残されている。この古面は、かつて「からかい」に使われ、鬼祭の存在を明示する最古の物証と見られているそうだ。面の寄進は、その時代背景が乱世であることを思うと、三河国の平安・繁栄を祈念して行われたのかもしれない。

かような先人達の思いや願いを引き継ぎ、いにしえの神々の戦いは、また新たな時代を迎えたのである。

(後半へつづく)

影市マオ

B級冒険オカルトサイト「超魔界帝国の逆襲」管理人。別名・大魔王。超常現象や心霊・珍スポット、奇祭などを現場リサーチしている。

関連記事

異形の神・ひょうたん様が巨大ワラジで練り歩く! 大分・豊後大野の「ひょうたん祭り」/奇祭めぐり

巨大なワラジをはいた異形の神が練り歩く大分の奇祭「ひょうたん祭り」。ひょうたんは神仙世界のメタファーなのか、あるいは密かに伝えられたキリシタン信仰のシンボルだったのか……!?

記事を読む

荒ぶる仮面神軍団が集落を黒く染め上げる!鹿児島・指宿「メンドン祭り」で無病息災/奇祭巡り

思い思いの仮面をつけた異形の集団が観光客に襲いかかる…!薩摩に伝わる奇祭「メンドン」の一部始終を目撃した!

記事を読む

巨大な龍神で雨を呼ぶ! 埼玉・鶴ヶ島の「脚折雨乞」を目撃/奇祭レポート

オリンピックがある年に、それはやってくるーー。埼玉県に伝わるド級の龍神奇祭を現地レポート!

記事を読む

漢字を発明したのは日本人だった!? 古代中国・殷王朝と縄文人を結ぶ亀卜とタカラガイ/権藤正勝

今から2万年前――。東アジアの文明を生んだ揺りかごのような大陸が存在していた。古代の日本と中国をつなぐこの大陸がわれわれにもたらしたものとは何なのか?

記事を読む

おすすめ記事