ツチノコを追う9年間で再発見した、怪蛇の幻と自分自身の記憶…ドキュメンタリー映画「おらが村のツチノコ騒動記」

幻の怪蛇ツチノコを追うドキュメンタリー映画が5月18日公開! ツチノコの村出身の監督が捕まえたものとは一体なんだったのか?

記事を読む

姿を変えて現れるあの蛇の正体とは?

1970年代、日本である大ブームが起きた。その対象は、三角形の頭に太く短い胴体をもった蛇、ツチノコ。尾は短く細く、首と胴体の間は蛇なのにもかかわらずくびれており、ビール瓶に似ているなどといわれた寸胴なこの動物を求めて、多くの人々が野山を探した。

このツチノコは胴を平たくして数メートルを一気に跳ぶ、坂を転がる、尺取り虫のように体を伸び縮みさせて進む、などといわれた。またいびきをかいて眠る、尾を使って木にぶら下がる、鼠のような声で鳴く、ひじょうに強い毒をもっているなど、さまざまな噂が流れた。

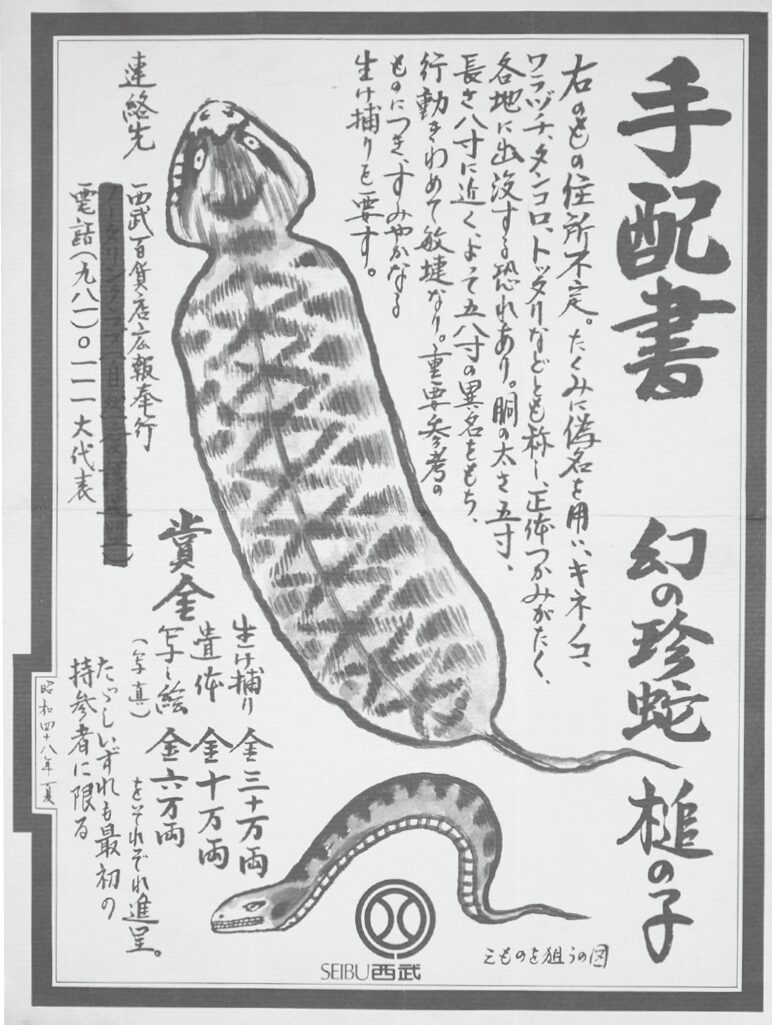

このブームのきっかけとなったのは、釣り仲間の集まりであった「ノータリンクラブ」のメンバーのひとり、山本素石という人物だったとされる。1959年、京都の北山で渓流釣りの最中に奇妙な蛇と遭遇した山本は、地元の住民に話を聞き、その蛇が「ツチノコ」と呼ばれていることを知る。以降、山本はノータリンクラブの面々とともに日本全国にその目撃談を追い求め、集めた情報をもとに「ツチノコ」の手配書がつくられた。この手配書は10年後の1973年に西武百貨店が通報先として定められて賞金がかけられることとなる。

この1973年はツチノコにとって重要な年になった。まず山本素石を主人公のモデルとした田辺聖子の小説『すべってころんで』が1972年に「朝日新聞」に掲載され、翌年にドラマ化された。また同じく1973年には講談社の週刊少年マガジンにて矢口高雄の漫画『幻の怪蛇バチヘビ』が連載され、大人と子ども、両方にツチノコ(バチヘビ)の存在が広く知られることとなった。

こうしてツチノコブームが始まり、メディアやさまざまな創作にツチノコが登場し、人々はロマン、もしくは賞金のために未確認動物ツチノコを捜し求めた。

一方、ツチノコブームの立役者ともいえる山本素石は、同じ1973年にツチノコの探索をやめている。同年、『逃げろツチノコ』という書籍を著した山本は、そのなかで「自分はツチノコをダシにするピエロになりたくはない」と述べ、自分がツチノコ探索ブームのきっかけになってしまった後悔と、そしていまだ残るツチノコへの情熱を書いている。

この最初のツチノコブームからはすでに半世紀以上が過ぎているが、ツチノコは現在も忘れられたわけではなく、村おこし、町おこしのためにツチノコを扱ったイベントを開催している自治体もある。また、現在も日本を代表する未確認動物、いわゆるUMAとしてたびたび名前があがる。

ただ、ツチノコはブームが起きる前から日本のさまざまな場所で語られていた。そしてそれは、未確認動物ではなく、あたりまえに遭遇する可能性がある、危険な妖怪としてであった。

ツチノコやそれに類する名前の蛇は古くから文献に記録されており、特に近世の資料には頻繁に登場する。

たとえば『和漢三才図会』(1712年)には、深山の木のなかに「野槌蛇」と呼ばれる蛇がおり、大きいものは直径五寸(約15センチ)、長さ3尺(約90センチ)ある。頭と尾は均等の太さで、尾の先が尖っていないため、形が柄のない槌に似ているということでこの名前で呼ばれる。大和国(現在の奈良県)吉野山の菜摘川(夏実川)や清明滝(蜻螟滝)のあたりでよく目撃され、口は大きく、人の足に嚙みつく。坂を走り下って大変速く人を追いかけるが、登るのはとても遅い。そのため、これに出会った際には高いところに逃げればよい、と記されている。

また、井出道貞は『信濃奇勝録』(1834年)にて馬籠(現在の岐阜県馬籠宿)と妻籠(現在の長野県妻籠宿)の間に一石峠という峠があり、この山中に野槌というものがいる。

その姿は蛇のようだが、胴体が太い。大きさはさまざまで、特に大きいものは長さ1尺2、3寸(約36〜39センチ)、太さ1尺(約30センチ)で、坂を下りるときは転がって落ちる。人に害を加えるということはない。『和漢三才図会』によれば、吉野の奥にこれがいるという、と記されている。

このように、近世の時点ですでに胴が太く、坂道を転がる蛇が野槌と呼ばれていた例がわかる。このほかにも近世、近代の資料を読むと、「ツチノコ」「ノヅチ」「ノヅツ」「ツチヘビ」「ツトヘビ」などと呼ばれる蛇の記録が数多く残っていることがわかり、北海道と沖縄を除く全国に分布する。これらの蛇は名前だけでなく性質も多種多様で、山のあらゆる動物の王であったり、頭だけの蛇であったり、見ただけで祟られたり、咬まれると確実に死に至る毒があるなどといわれていた。

山本素石がツチノコを発見した際、地元の住民に聞いた話もこういった伝承のひとつだった。

実際、山本もツチノコの話を集める過程で、全国各地に伝わるさまざまな名前の蛇の伝承を集めており、その成果は前述の『逃げろツチノコ』に「ツチノコの方言と分布」として図にまとめられている。山本が最初にその蛇の名前をツチノコと聞いたこと、そしてその名前がメディアを通して全国に広まったことで、蛇たちは「ツチノコ」という統一された名前と、類似した姿、性質をもつ存在として統合されていったのだ。

ある意味では、これはメディアがひじょうに発達した現代ならではの現象といえるかもしれない。ただ、ツチノコは最初のブームから半世紀以上たった現在においても未確認動物のままだ。今もどこかでさまざまな姿、性質をもった蛇として、われわれ人間のことなど意に介すことなく、のんびりと暮らしているだろう。

(月刊ムー 2025年7月号掲載)

朝里樹

1990年北海道生まれ。怪異妖怪愛好家。在野で都市伝説の収集・研究を行う。

関連記事

ツチノコを追う9年間で再発見した、怪蛇の幻と自分自身の記憶…ドキュメンタリー映画「おらが村のツチノコ騒動記」

幻の怪蛇ツチノコを追うドキュメンタリー映画が5月18日公開! ツチノコの村出身の監督が捕まえたものとは一体なんだったのか?

記事を読む

日本一のツチノコ出現多発地帯! 東白川村・つちのこ館/ムー的地球の歩き方JAPAN

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー JAPAN』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

捕獲時には生きていた! 衝撃の「ツチノコのミイラ」発見現場へ突撃/山口直樹

ツチノコの目撃で知られる町・兵庫県宍粟市千種町で、ツチノコが発見・捕獲されていた! ムー編集部にもたらされた衝撃の情報を受けて、その真偽を確認するために、長らくツチノコを取材する研究家・山口直樹が現地

記事を読む

ホワイトハウスは幽霊に取り憑かれている! 元シークレットサービスが明かす歴代大統領の幽霊との遭遇

かねてより“出る”と噂されている米ワシントンD.C.にあるアメリカ合衆国大統領官邸「ホワイトハウス」だが、新たな証言者が決定的な暴露発言を行っている。長年ホワイトハウスで大統領の護衛任務に就いていた女

記事を読む

おすすめ記事