ニューメキシコ州の聖地「ウラカ・メサ」は異次元へのポータルか? 超自然現象が連発する山頂の知られざる歴史

ネイティブアメリカンの神秘的な伝承が数多く残る伝説の山、「ウラカ・メサ」――。その頂にあると噂されているポータルは異次元へと通じているのか、それとも“地獄の入り口”なのか。同地の知られざる謎に迫る!

記事を読む

聖地がわかる、いきたくなる!

聖地巡礼といえば、古くは熊野古道やサンティアゴ・デ・コンポステーラのような巡礼道を歩く旅をいうものだったが、最近ではもっぱらアニメや映画などの舞台になった場所を訪ねるときに使われることが多い。でもちょっと意味合いが軽くない? そんなになんでもかんでも「聖地」といっていいの? と疑問に思うかたこそ、ぜひこの『日本の聖地解剖図鑑』を手にとってみてほしい。

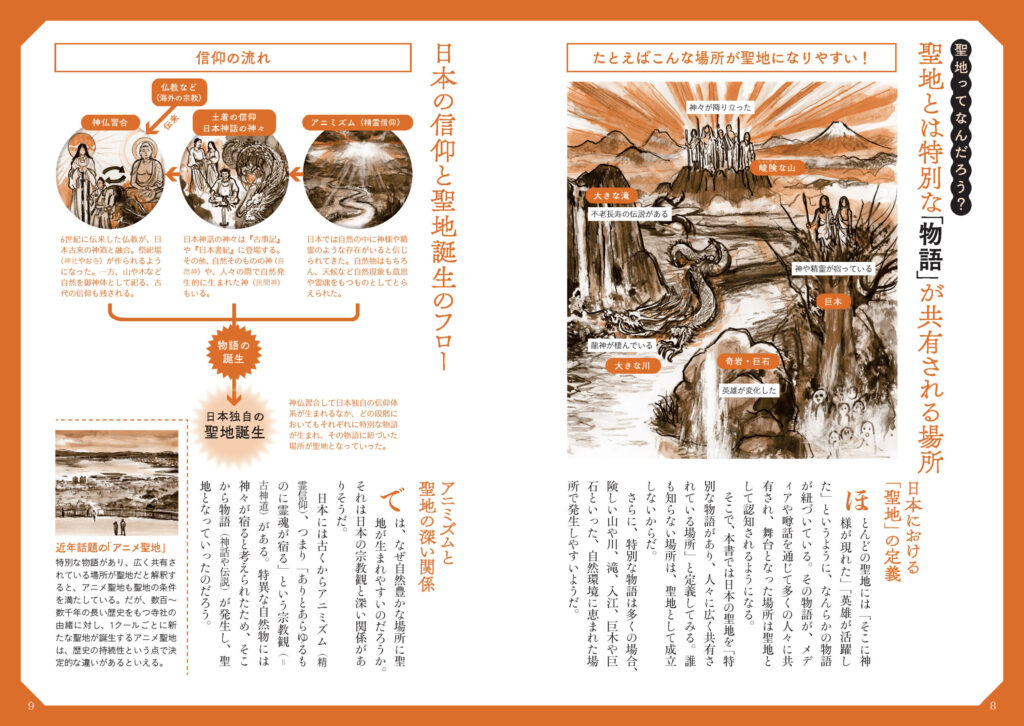

監修者である宗教学者岡本亮輔さんが定義する本書での「聖地」とは、「特別な物語が共有される場所」。だから、神社仏閣など古来の宗教施設も、神話に登場する場所も、アニメの舞台も縄文杉もパワースポットも、ぜんぶ聖地ということになるのだ。目からウロコ、なんと腑に落ちる解釈!

本書で紹介されるスポットは、全国47都道府県150か所以上。

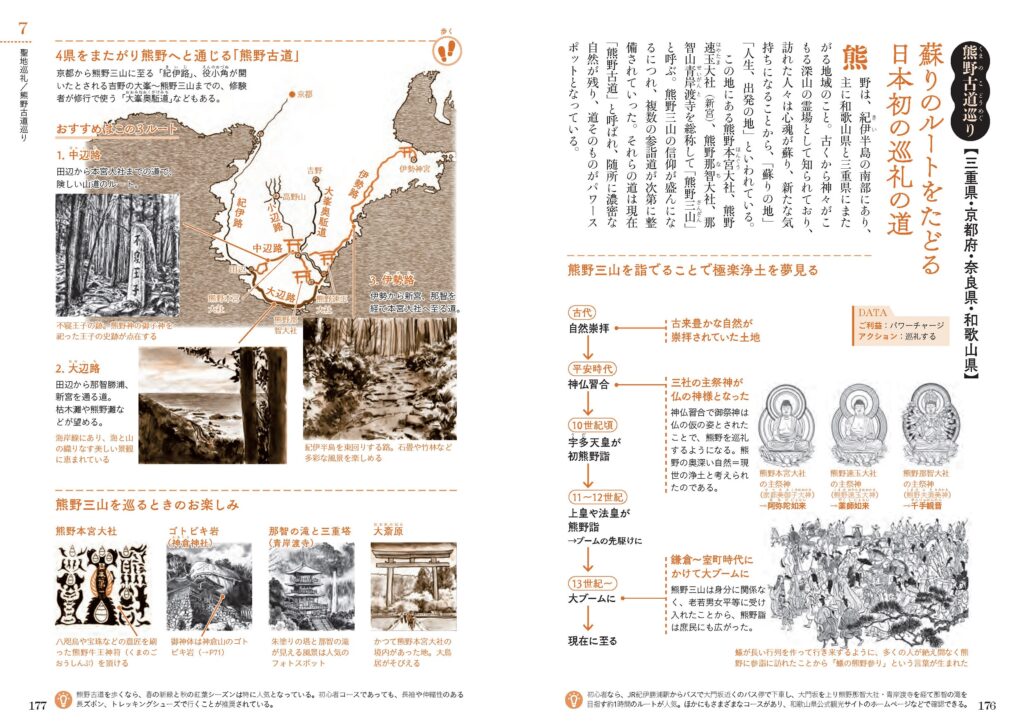

全体は「日本三大聖地」「山の聖地」「岩石・樹木の聖地」「水辺の聖地」「神々や英雄の聖地」「霊験あらたかな聖地」「聖地巡礼」の全7章で構成。“ザ・日本の聖地”ともいえる、伊勢神宮、出雲大社、高千穂の三大聖地を紹介する第1章からはじまり、2章「山の聖地」では富士山や吉野山など名だたる霊山が、3章では石舞台古墳、ゴトビキ岩、屋久島・縄文杉に縁切り榎……と幅広い「岩石・樹木の聖地」がとりあげられる。

目次からラインナップをながめるだけでも、本書の扱う「聖地」の多様さ、豊かさがみえてくるようだ。

さらに、聖地にまつわる基本用語の整理や、なぜ木や石が神聖視されてきたのかといった解説までたっぷりおさめられた本書はまさに聖地を解剖する図鑑。聖地、興味はあるけどどこに行ってみたらいいのかな、と考えている人がいたら、きっとこの本のなかからあなたにぴったりの聖地が見つかるはずだ。

『日本の聖地解剖図鑑』

岡本亮輔監修、えいとえふ著、税込1,980円、エクスナレッジ

webムー編集部

関連記事

ニューメキシコ州の聖地「ウラカ・メサ」は異次元へのポータルか? 超自然現象が連発する山頂の知られざる歴史

ネイティブアメリカンの神秘的な伝承が数多く残る伝説の山、「ウラカ・メサ」――。その頂にあると噂されているポータルは異次元へと通じているのか、それとも“地獄の入り口”なのか。同地の知られざる謎に迫る!

記事を読む

選ばれしヨギーが悟りを目指した聖地へ! 超越瞑想の実践道場「ビートルズ・アーシュラム」の現在/ムー旅インド

インドの精神文化復興の中心地でもあった「ビートルズ・アーシュラム」をレポート。廃墟となった道場と共同生活の跡地は、今も当時の精神文化を伝えている。

記事を読む

聖地リシケシでガンジス川に祈る儀式「ガンガー・アールティ」に参加! 混沌のインドに住まう神々の偉大な存在感/ムー旅インド

ムー旅インドで訪れたのはヨーガの街リシケシ。雄大なガンジス川で体験した礼拝の儀式と沐浴体験をレポート!

記事を読む

「カッパを探しています」 遠野でモンタージュカッパのグッズが話題に

岩手県遠野市の観光施設で、謎のグッズが注目を集めている。なんともいえない独特のフォルムのイラストは、50年前に目撃されたカッパを描いたものだった!

記事を読む

おすすめ記事