異星人がテレビ放送をジャック! 「アシュタールのヴリロン」が人類に伝えた衝撃的メッセージとは?

1977年、イングランドの一部地域でテレビ放送波が何者かによってジャックされ、異星人からのメッセージが流れたというサザンテレビ放送中断事件。この事件の経緯とメッセージの詳細、そして信憑性の高い映像を紹

記事を読む

昭和のテレビで放映された「恐怖映像」は子どもたちにトラウマを残すことも多かった。筆者の記憶にある夏の日の番組も……? 老婦人の肖像画の番組、見た記憶はありませんか?

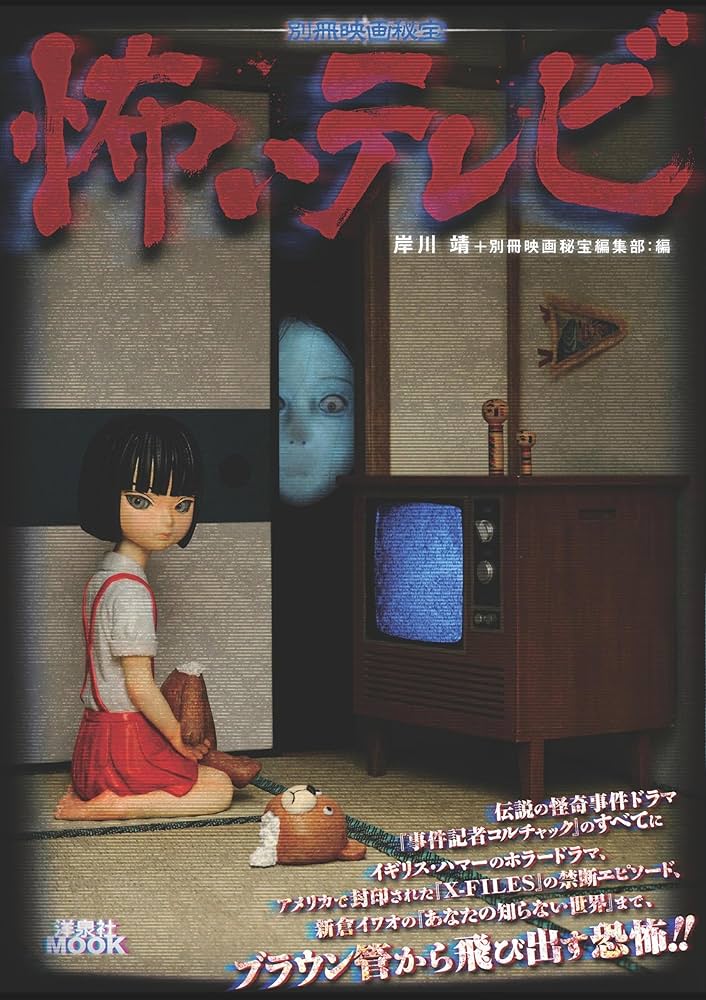

70年代オカルトブームのただなかで子ども時代を過ごした僕らは、毎年の夏にテレビで大量に垂れ流される数々の「恐怖映像」を浴びながら育ってきた。僕ら70年代っ子は、この連載でも再三語ってきた『あなたの知らない世界』をはじめ、各種心霊特番、UFO特番、UMA特番などなど、玉石混交の怪しげなテレビ映像に幼児の頃からさらされ続けてきた極めて悲惨な世代なのである。

その多感な時期に目にしてしまった映像のなかには、半世紀を経た現在も消えないトラウマを残すものもある。同世代であれば、あのときにテレビで見てしまった映像を今もときおりふと思い出し、首筋に鳥肌がたってしまう……といった経験がある人も多いと思う。

僕にも「見なければよかった映像」の記憶がいくつかある。僕の場合、そうした「恐怖映像」の記憶がよみがえってくるのはたいてい体調の悪いとき、特に風邪をひいて熱があるときなどで、頭痛と倦怠感に苦しめられながら寝苦しい布団の中で悶々としているような夜、子ども時代に見てしまった「あの映像」がアリアリと脳裏で再生されたりする。そして、小学生のころの夏休み、『あなたの知らない世界』を見た夜に寝られなくなり、「あんな番組、見るんじゃなかった!」と泣きベソをかきながら後悔した頃と同じように、やはり今も恐怖と不安に駆られてしまうのだ。

いい歳したオッサンがこれではあまりに情けないが、もはやどうしようもないのである。

今回は、今も僕の脳裏に刻まれている昭和の心霊特番のある「恐怖映像」の記憶を紹介し、そして次回は、それに絡めた形で1980~90年代の、いわゆる「Jホラー創世記」のアレコレについて回顧してみたいと思う。

ここから先はちょっと雲をつかむような話になって申し訳ないが、「その番組」が放映されたのは、おそらく76~78年ごろの夏、たぶんお盆が近い時期の土曜の夜(曜日についてはちょっと自信がない)だったと思う。

その頃の僕は夏休みの8月半ばには祖父母の家に泊りに行くことになっており、その「お泊り」中に見たはずなのだ。番組は夜7~9時の王道タイプの2時間スペシャルだったと思うが、これも確証がない。「世界各国の超常現象を紹介!」といった内容の番組で、映像のほとんどは海外ロケが中心。そこに日本語のナレーションがかぶるというスタイルだった。もしかしたら海外の番組を局が買い、それを日本用に再構成したものだったのかも知れない(このパターンは当時よくあった)。

おもしろいのは、通常のオカルト特番とは違い、次々と紹介される「超常現象」を物理学や気象学を専門とする科学者チーム(これらもすべて外国人)が徹底的に検証し、科学的に否定してしまうという構成だったこと。10点ほどの「超常現象の記録映像」について、科学者チームが細かく検証し、実験をして現象を再現までしてみせながら、「これは超常現象ではない!」と断言して切って捨てていくのである。要するに「と学界」的な「オカルト否定番組」のような内容なのだ。

覚えているのは、フランスだかスペインだか、とにかく欧州のある場所に「重力が狂う坂道」がある……というネタ。そこでは、ときおり石ころや空き缶が重力に反して、コロコロと坂を「登って」いく現象が見られるという。その記録映像も流され、確かに石や缶が坂の上方に吸い寄せられるように転がっていく不思議な光景が映っていた。

ところが、科学者チームは「よくあることだ」と即座にこの現象の超常性を否定。風の吹き方や雨の降り具合によっては、物体が坂を転げ上がっていくことはあり得るとして、それを実験室に設置した滑り台とピンポン玉を使って証明していく。理屈は覚えてないが、風向きや降雨の量や角度によって、そういうことが起こるらしい。言われてみれば、最初に見せられた石や缶が坂を登るいくつかの記録映像も、すべて雨の日のものだった。

当時としては斬新な「反オカルト」的な内容に、オカルト特番を見慣れている僕も「おもしろい番組だなぁ!」と夢中になった。次から次へと「科学」が「オカルト」を完全否定していくプロセスが痛快で、ちょっとした推理劇を見ているような楽しさがあったのだ。

そして番組が後半にさしかかったころ、「問題の映像」が流れたのである。

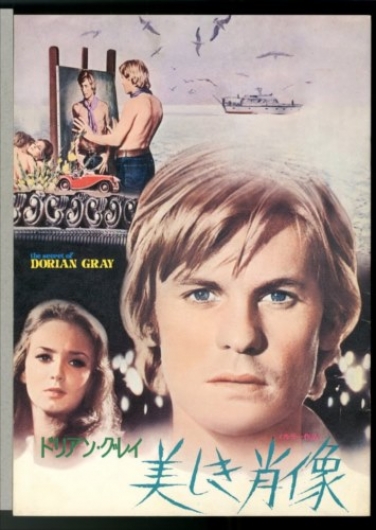

これもどこの国の話だかはっきりしない。ドイツだったか、フランスだったか、あるいはイギリスだか、とにかく欧州の由緒ある古城で暮らす貴族の末裔の娘のインタビューからはじまった。この若い女性が普通にカジュアルなセーターなどを着た野暮ったいお姉さんで、少しも貴族らしくないのが「リアルだなぁ」と子ども心に思ったのを覚えている。

彼女が番組スタッフに語るのは、次のような話だ。

自分たちが住む城の正面階段の踊り場に、亡き祖母(だったと思う)の肖像画が飾られている。その大きな肖像画に描かれている若き日の祖母の表情が、ここのところ、夜になると明らかに変化しているように見える。非常に恨みがましい、恐ろしい顔で私たちを見据える。私たち家族は祖母の恨みを買うような真似はしていない。この現象にどんな意味があるのか、解明してほしい……。

そこで取材班は肖像画の前に赤外線カメラ(あるいは、ライトを当てて通常のカメラを使ったのかも知れない)を設置。肖像画を夜通し撮影して、変化の様子を記録する。そしてもちろん、「では、その映像をごらんください」と、その記録映像が放映されたのである。

肖像画に描かれた「若き日の祖母」らしき人は、おそらく30~40歳代の痩せぎすの女性。豪奢な椅子に腰かけた状態の腰から上が描かれていた。面長で真っ白な顔、表情からは喜怒哀楽は読み取れない。ただ気の弱そうな、ちょっと悲し気な小さな目がこちらを見つめている。頭にはティアラのような飾りをつけており、確か薄い水色のドレスで正装していたと思う。現代っ子風の孫娘とは違い、いかにも古の貴族夫人然とした姿だ。ちょっと病弱そうというか、どことなく薄幸な感じで、陰気な印象の肖像画だった。そして映像は超早送りになり、夜が更けてから夜明けまでの数時間を数分間に圧縮した形で見せていく。画面の隅には時間の推移を示すカウンターの数字が表示されていたと思う。

僕はその映像に釘付けになりながら、全身にゾワゾワと鳥肌が立つのを感じ、「うわ、嫌だ!」と思って慌ててチャンネルを変えようとしたものの恐怖で体が動かず、最後は本当に叫び声をあげそうになってしまった。

確かに肖像画は徐々に「変わる」のだ。どことなく弱々しく無表情な「若き日の祖母」の顔。その眉間に徐々に深い皺が寄り、頬がこけて顔の影が濃くなり、顔全体が醜く歪みはじめ、感情の見えなかった細い目が少しずつ見開かれて、激しい憎悪をむき出しにしながらこちらを刺し貫くように凝視する。最終的にはまさに「悪鬼」のような姿になるのだが、夜明けが近づくに従ってまたもとの気弱そうな夫人の顔に戻っていく。

こういうことは僕などの力量の者が文字で書いても絶対に伝わらないのはわかっているが、今こうして頭に残る肖像画の記憶を描写していても、やはり背中がゾワゾワしてくる。単に「怖い顔」を見せられて怖かったというより、上品で温和そうな貴夫人の心の内側にひた隠しにされてきた、とうてい理由のわからぬ、あまりに醜いドロドロとした憎悪の感情が、普段の容姿のヴェールを突き破って前面にはみ出し、まるごと可視化されてしまったような、そういうプロセスがたまらなく怖かったのだと思う。「人の心は(たとえ家族にも)わからない」という、あたりまえのことを突きつけられる恐怖感は、当時僕が夢中になっていた楳図かずおのいくつかの作品とも共通するかも知れない。また、泊りに行った先の祖父母の家の居間でひとりで見ていたことも、映像の恐怖感を助長していたのかも知れない。

さて、この「変化する肖像画」の記録映像も、それまでの案件と同じく解明チームの科学者たちにゆだねられ、あれこれと検証される。心底怯えながらテレビを見ていた僕は、当然、科学者たちがなんらかの「種明かし」をしてくれるものと思っていた。ところが、今まですべての「超常現象」を一刀両断で否定し、合理的な説明をつけてきた解明チームの連中は、この「肖像画」についてだけは「よくわからない。調べたところ、映像にトリックを施した痕跡はない。説明不能だ」などと白旗をあげてしまうのである!

この反則じみた展開があまりに予想外で、10歳かそこらの僕は心底怖気立ち、ひとりでいられなくなって台所にいた祖母のところへ慌てて飛んでいった。そのときから50歳を過ぎた現在まで、ちょっと体調が悪くなるたびにあの肖像画が頭に浮かぶようになってしまったのだ。

野暮なことをいうようだが、今にして思えば、あの「肖像画」の記録映像はやはりトリック映像だったのだろう。現象自体がテレビにおける恐怖映像の制作を前提にしているかのようで、非常に都合がよいというか、でき過ぎている。序盤で小ネタとしての超常現象を否定し続けて充分に信頼度を高めておき、クライマックスの大ネタで手のひらを反すのも、手品や詐欺の常套パターンの応用だ。しかし、そう考えたところで僕の50年来のトラウマはまったく癒えることがない。

トリックだろうとなんだろうと、映像が与える恐怖というのはあまりに原初的で、コンテクストにあっさりと回収されるものではない。「怖い!」と思ってしまったら、それは「怖い!」のである。見てしまった瞬間に感じた恐怖は、解釈や説明でどうなるものでもなく、それこそが映像の「野蛮さ」というものなのだ。そういう意味では、あの「肖像画」の恐怖表現は本当にクオリティの高いものだったのだと思う。できることならもう一度見てみたい。自分のトラウマをハッキリと再確認してみたいのだ。

大人になって以降、僕は同世代の知人に「こういうのあったよね? 覚えてない?」と、よくこの番組の話をしてきた。しかし、「見た、見た!」という人には一度も出会ったことがない。夏休みのお盆時期、しかも(たぶん)土曜日のゴールデンの2時間スペシャルなのだから多くの人が見ているはずだが、不思議なことに誰も覚えていないのだ。インターネットが普及しはじめたころも、さんざんこれについて検索してみたが、それらしい情報は皆無だった(現在はごくわずかだか、同じ番組を見ていたらしい人のコメントがヒットする。これについては次回)。

こうなると自分の記憶に自信がなくなってきて、本当に僕はそんな番組を見たのかな? もしかして、悪夢かなんかで見たイメージをテレビの記憶と混同してるんじゃないか?……と思うようになり、非常にモヤモヤした状態で長い時を過ごしてきたのだ。

しかし2000年代初頭になって、ある映像作家が書いた新刊書を手にしたとき、思わず「うわっ!」と叫んでしまった。その著者は同書で自分の映像制作に影響を与えた「子ども時代にテレビで見た怖い映像」を列挙しているのだが、そこにあの「肖像画」の話が書かれていたのだ! 彼もかなり記憶があやふやらしく、本当にそんなものをテレビで見たのか、あまり自信がないようだ。勝手に記憶を改竄しているのかも知れないといったことを書いているが、そのあやふやな感覚まで僕の場合とそっくりで、本当に驚いてしまった。

この著者とは、いわゆる「Jホラー」の創始者、いや、「Jホラー」の創始者たちのさらに先達にあたる恐怖映像の開拓者、小中千昭である。

「日本のホラー映画」などという市場がまったく存在しなかった時代に彼が独自にオリジナルビデオ市場で道筋をつくり、その道の先で彼の弟子筋たちによっていわゆる「Jホラー」的表現が形作られていった。それは70年代のテレビにおける恐怖映像、いや、もっと正確に言えば70年代のテレビ的「心霊表現」の90年代的な復権である。主に80年代以降、単なる「人体破壊映画」(スラッシャー&スプラッター)に成り下がっていった米国産ホラー映画のメインストリームに対する、日本の心霊特番で育った者たち側からの「異議申し立て」であり、それは終局、映像において「我々は何を恐れるのか?」という根本的な問い直しだったのだと思う。

そのあたりのことを次回は回顧していこうと思う。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

異星人がテレビ放送をジャック! 「アシュタールのヴリロン」が人類に伝えた衝撃的メッセージとは?

1977年、イングランドの一部地域でテレビ放送波が何者かによってジャックされ、異星人からのメッセージが流れたというサザンテレビ放送中断事件。この事件の経緯とメッセージの詳細、そして信憑性の高い映像を紹

記事を読む

幽霊は映像に映るだけじゃない、現場に出ているんだ! 「恐ろし夜会」VOL.2で明かされたテレビ番組にまつわる霊事情

テレビ局を舞台に、テレビ業界にまつわる怪談を語り合う……。FCC(フジクリエイティブコーポレーション)主催の「恐ろし夜会」Vol.2で、電波には乗せられない、霊的にも人間的にも恐ろしい話が公開された。

記事を読む

「人体自然発火映画」の不条理と陰謀論/昭和こどもオカルト回顧録

前回に続いて「人体自然発火」の恐怖を回想する。今回のテーマは「映像で見る人体自然発火」。この怪現象を描いた映画がどれも「陰謀論映画」になってしまうのはなぜなのか?

記事を読む

象徴を身に着ける守護行為の歴史「西洋の護府と呪い プリニウスからポップカルチャーまで」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事