未確認動物「ツチノコ」を捕獲せよ! 賞金の歴史と生き物としての基礎知識

日本全国で目撃される「ツチノコ」は実在するのか? 未確認動物とすての特徴を総まとmYouTube企画「オカルト一年生」レポート!

記事を読む

UMAをはじめ、動物、昆虫から妖怪、中国の古典に至るまで、さまざまな分野の著書を持ち、日本における動物研究に大きな影響を与えたレジェンドの実像に迫る。

前回はこちら

https://web-mu.jp/column/46082/

目次

ブラジルではほかにも、淡水に棲む人魚イアラや1本足のサッシーなど、現地の妖怪についても情報を集めたようだが、7年を経た1962年、實吉氏は日本に帰国する。

本人によれば、7年住んでブラジルがいやになったということだ。珍しい動物と出会い、日本では聞いたことのない風変わりな話を聞くなどして、楽しい思い出もあったようだが、結局現地での日本人との関係や仕事の内容に満足できなかったということだろう。

とはいえ、日本に何かあてがあったわけでもない。もちろん、作家として身をたてようなどという気も当時はなかった。とりあえずレジャー会社に就職したが、そんな實吉氏のことを聞きつけたラジオ番組から声がかかった。

当時の日本では動物に詳しく、しかも話のうまい人材がなかなか見あたらなかった。そこで、ブラジルで現地の動物と直に接したことがあり、日本語教師をしていたこともあって話すのが上手ということで、白羽の矢が立てられたらしい。

このラジオでの解説が人気を呼び、雑誌にも記事を頼まれるようになった。

こうして1964年、最初の著書である『アマゾン動物記』を出版する。これは、ブラジル滞在の経験を活かし、当時日本では知られていなかった現地のさまざまな動物の生態を解説したものだ。

1966年には前述の『王妃物語』を著すが、以後は『カナリアの飼い方ふやし方』『小鳥の飼い方・ふやし方』『世界の動物生態記』など、主に動物関係の著作を次々に発表している。そして、1976年の『UMA謎の未確認動物』に至る。

じつは日本語の「未確認動物」という言葉は、本書に先立ち、1971年に出版された少年小説『クルングの冒険』ですでに使用されている。小説の内容はスワジランド(本書ではズワジランドと表記)に住む少年クルングが、ゲーム・レインジャー(動物保護官)の助手となって野生動物の保護や密猟者との戦いで活躍するというものだ。

物語の中では、クルングの村がだれも知らない謎の動物に襲撃される。このときクルングがその正体について、マロジやチペクウェ、ヌンダなどといった「未確認動物」ではないかと推測する場面がある。

マロジとは、ケニアの山岳地帯に棲むというライオンの一種で、通常のライオンより小型でたてがみも短く、豹のようなはっきりした斑点があるという。そこで、日本語でブチライオンと呼ばれることもある。マロジはケニアの部族キクユ族の呼び名で、地方によってはタルゴとも呼ばれる。

マロジがヨーロッパに最初に報告されたのは1903年のことだ。1931年には、マイケル・トレントという人物がケニアのアバーデア地域でマロジ2頭を射殺し、毛皮をイギリスに送ったというが、この毛皮がどうなったのか明らかでないし、その後は目撃も途絶えているようだ。

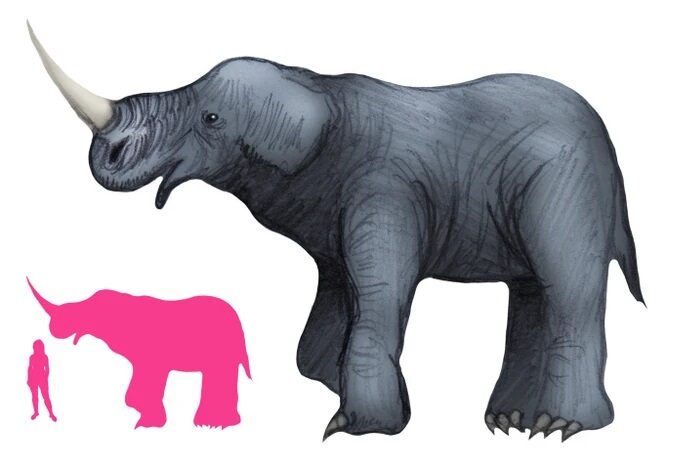

チペクウェは、中央アフリカのコンゴ、アンゴラ、ジンバブエなどの奥地に棲むといわれる怪獣で、現地語で「水のライオン」を意味する。場所によってはイシククマデブとも呼ばれる。

1919年11月17日付の「タイムズ」紙は、チペクウェについて、全長8メートル、サイに似た1本の角を持つとしている。また1931年7月15日付「ローデシア・ヘラルド」紙によれば、体重4トン以上の巨大なトカゲで、アンゴラのディロロ湿地に棲み、サイやカバ、ゾウを襲うという。

チペクウェについては、スウェーデン人のヨハンソンという人物が撮影した写真も残っているが、この写真には疑問が呈されている。

ヌンダはアフリカのタンガニーカ湖東岸に棲むといわれるUMAで、ムングワとも呼ばれる。ロバくらいの大きさで灰色の縞があり、足跡は豹に似ているがライオンのものよりも大きく、耳は小さくふたつの斑点がある。尾は太いなどの特徴がある。

そして、結局この動物の正体はナンディ・ベア、あるいはチミセットと呼ばれるものと判明した。チミセットは東アフリカで1900年代から目撃されており、足跡はライオンより大きく、体色は黒、灰色、または赤。後半身の毛は短くなめらかだが前半身の毛は長く、熊のような丸い頭と、ほとんど確認できないくらい短い尾を持ち、肩高が1.3〜1.6メートルある。

地方によりゲテイト、ゲレイト、キカムバングウェなどとも呼ばれ、スワヒリ語では「熊」を意味するドゥバと呼ばれる。ライオンを恐れない原住民でさえ、その足跡を見ただけで逃げだすといわれるくらい恐れられている。

物語では、チミセットは最後に殺害され、その存在が学界に発表されている。またこの小説では、コンゴに棲むカバのような怪獣ヌゼフ・ロイの正体も、ディノセリウムという古代ゾウだったということになっている。

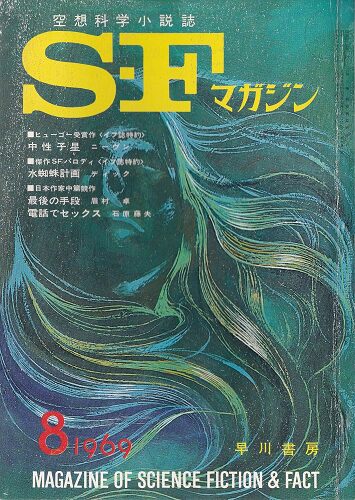

この「未確認動物」という言葉が、本誌でもおなじみの南山宏氏に伝わり、UMAという言葉が生まれた背景には、實吉氏とSF作家たちとのつながりがあった。

實吉氏によれば、SF作家には動物好きな人間が多く、特に豊田有恒氏は作品に登場する動物についてしばしば質問してきたので、それに丁寧に答えていたという。実際、實吉氏の著書『謎の雪男追跡!』の発売当時のカバーには、豊田氏が實吉氏の紹介文を書いている。

そして、その当時「S-Fマガジン」の編集長をしていたのが、南山氏であった。南山氏とは、ケサランパサランか何かのUMAについての執筆ができないかと電話がかかってきたことでつきあいが始まり、その後SF作家などのパーティーにもしばしば呼ばれるようになった。そのような酒の席で、あるとき未確認動物の話題になり、實吉氏のほうから、こうした動物を示すよい言葉はないかと訊ねたところ、南山氏がその場でUFOをもじったUMAという言葉を作ったという。

南山氏以外の超常現象関係者としては、實吉氏は科学評論家、SF作家の斎藤守弘氏とつきあいがあった。ふたりが知り合ったのはまったくの偶然で、斎藤氏がたまたま近所に越してきて、最初はお互いに何者か知らずにつきあいはじめたという。そのうちふたりとも作家であると判明し、斎藤氏はときどき實吉氏の家に訪ねてきたそうだ。 そうした親交のあった間柄だったが、實吉氏は斎藤氏が著書『サイエンス・ノンフィクション』で紹介したハーキンマーの写真については、否定的な見解を持っている。

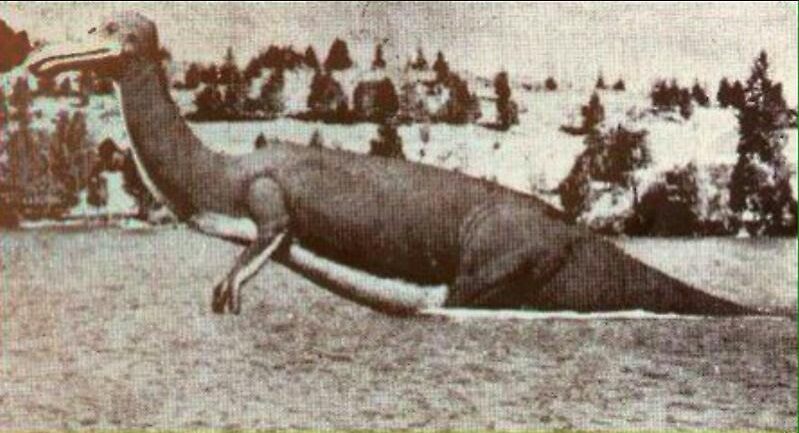

ハーキンマーは、アメリカ・モンタナ州ボルソンにあるフラットヘッド湖に棲むUMAである。斎藤氏はハーキンマーのものとされる写真を『サイエンス・ノンフィクション』に掲載し、「スクリュー尾のガー助」という日本名までつけて、中生代の恐竜の一種トラコドンにそっくりだとしている。

じつは、フラットヘッド湖の怪獣に言及する海外のサイトでは、いっさいハーキンマーという言葉が見つからないため、「スクリュー尾のガー助」同様、斎藤氏の創作ではないかという説も囁かれている。

しかし斎藤氏本人によれば、資料として購入した海外の雑誌に「ハーキンマー」と記されており、「スクリュー尾のガー助」についても、スクリューのような尾を持ち、ガーと鳴くとあったことから命名したもので、完全な創作ではないという。

實吉氏も自分の著書でハーキンマーを紹介したことがあるのだが、写真については、普通の想像画を写真のようにした感じがして怪しいと述べている。また、その後、斎藤氏が引っ越してしまったので、以後つきあいはなくなったという。

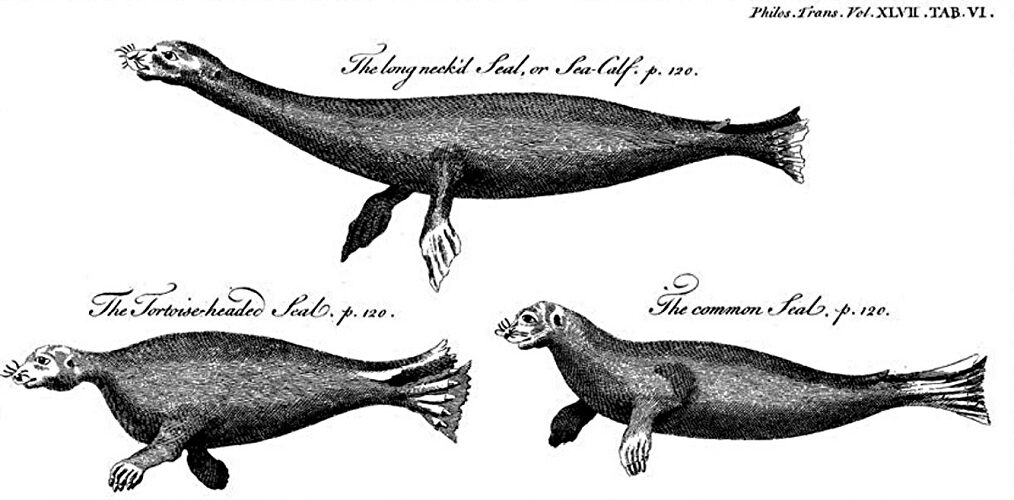

ネッシーをはじめとする、世界中の湖水で目撃される首の長いUMAの正体について、「首長アザラシ」だとするピーター・コステロの見解にも、實吉氏は疑念を表明している。

コステロはイギリスの著述家で、少年時代の1960年、BBCの番組でティム・ディンスデールが撮影したネッシーのフィルムを見てUMAに関心を持った。その後は未知動物学者のユーヴェルマンとも連絡をとりながら現地調査を続け、1974年に『湖底怪獣』を著した。

『湖底怪獣』は、世界中の湖水で目撃されたUMAを網羅した力作で、コステロはネッシーをはじめ、これらの怪獣の多くが長い首と背中のこぶを持つという共通の特徴に注目している。

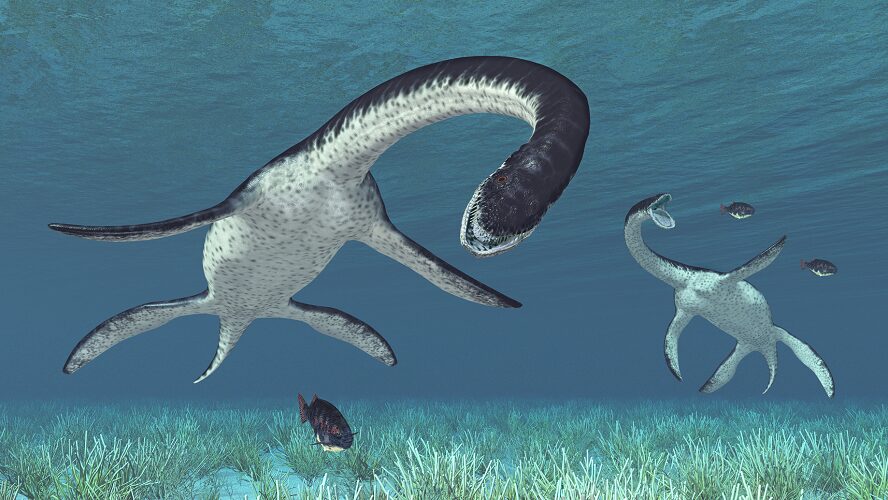

こうした数多の湖底怪獣については、その長い首の形状から、しばしばプレシオサウルスの生き残りという説が唱えられる。しかしコステロは、6000万年以上前に絶滅したプレシオサウルスが生き延びている可能性を疑問視している。

また、ネス湖のような冷水では爬虫類は生きられないといい、時折目撃されるたてがみや毛は哺乳類の特徴であるとして、その正体は哺乳類であり、長い首を持つ巨大なアザラシの可能性が高いとする。この首長アザラシ説は欧米では一定の支持を得ているのだが、實吉氏はこの説に異を唱える。

まず、首の長いアザラシの仲間は、化石時代にさかのぼってもいっさい確認されていない。それどころか、ネコやイヌなどあらゆる肉食哺乳類で、長いといえるような首を持つものはいない。さらに、最近は恐竜が温血動物だったという説も主流になりつつあり、爬虫類だから冷水に棲めないとはいいきれない。

實吉氏によれば、そもそも欧米人はアザラシが好きなので、目撃報告に似せて無理矢理首を長くしてみせ、湖底怪獣の正体としたのではないかと推測している。

(月刊ムー 2024年9月号)

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

未確認動物「ツチノコ」を捕獲せよ! 賞金の歴史と生き物としての基礎知識

日本全国で目撃される「ツチノコ」は実在するのか? 未確認動物とすての特徴を総まとmYouTube企画「オカルト一年生」レポート!

記事を読む

ネス湖調査に人生まるごと捧げる〝真のネッシーハンター〟スティーブ・フェルサムという生ける伝説について/ネス湖現地レポート

人生を賭してネッシーを追うネッシーハンターは、いかにしてネス湖に魅せられ、湖畔にロッジを構えるに至ったのか? 現地ライターがその半生をインタビューした。

記事を読む

比婆山で獣人ヒバゴンの絵巻物が発見された! 国常立尊=天御中主尊として描かれた異形の人影

ヒバゴン発見騒動からすでに半世紀。地元の古社が秘蔵する絵図にその姿が鮮明に描写されていた。謎に覆われた怪獣の正体がついに明らかに!

記事を読む

のろい?まじない? 「呪いの世界」展が山梨県立考古博物館で開催中

これがホンモノの“呪物”だ!

記事を読む

おすすめ記事