無数の鳥居・ゆる大仏・毛髪・ロボ住職・業の卒塔婆……珍寺セレクション/小嶋独観

珍スポ巡って25年、すべてを知る男による全国屈指の“珍寺”紹介!

記事を読む

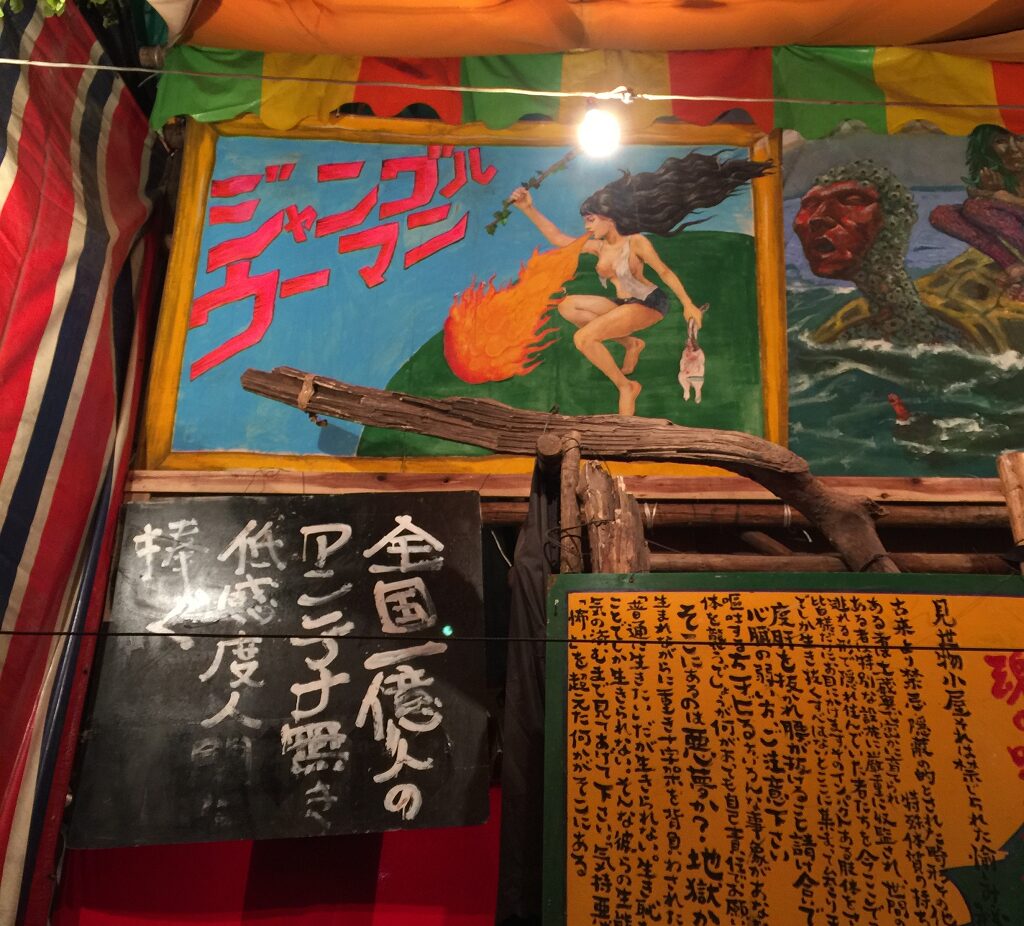

前回に続いて「見世物小屋」を振り返る。筆者世代でギリギリ目の当たりにできた、「お代は見てのお帰り」の世界とは……。

今回も前回に引き続き、昭和の「見世物小屋」について考察してみたい。「見世物小屋」興行の概要については前回にザッと紹介したが、今回はより具体的に興行の内容や形態について触れ、さらには今やまさに「風前の灯」となってしまっている「見世物小屋」の衰退要因などについても考えてみよう。

前回同様、資料としては『見世物小屋の文化誌』(鵜飼正樹ほか・編著/新宿書房/1999年)、および『見世物研究』(朝倉無声・著/ちくま文庫/2002年・初版は1928年に刊行)を主に参照する。

「見世物小屋」は祭りや縁日の夜店同様、数夜の後には幻のように跡形もなく消えてしまう仮小屋(テント)で行われる興行である。こうした旅回りの芸人一座が全国各地をさすらいながら仮小屋で行う興行を「小屋掛興行」と呼ぶ。前回も少しだけ触れたが、あらゆる「小屋掛興行」は「太夫元」「荷主」と呼ばれる芸人の一座と、彼らのために場所を用意し、小屋を建てるための資材を貸し出すなど、興行のためのさまざまな世話を焼く「歩方」と呼ばれる興行師の連携によって実現される。

各種「小屋掛興行」は、「荷主」が持ち込む荷物(テントをはじめ、さまざまな大道具・小道具など)の「量」によってカテゴライズされる習わしがあるそうだ。興業の内容ではなく、設備や芸に使用される物の「量」や大きさによって「大荷」「中荷」「小荷」と、即物的に三段階に分けられているのがおもしろい。

「大荷」というのは、主にサーカスである。相応の規模の大型テントが必要になり、芸も多彩なので道具も大量。おまけにクマやゾウなどの大型動物が登場することもあるので、これは当然「大荷」ということになるわけだ。その昔、後楽園ゆうえんち(現・東京ドームシティ)の敷地内で木下大サーカスだかキグレ大サーカスだかを僕も見たことがあるが、ああいうものはすべて「大荷」にカテゴライズされる。

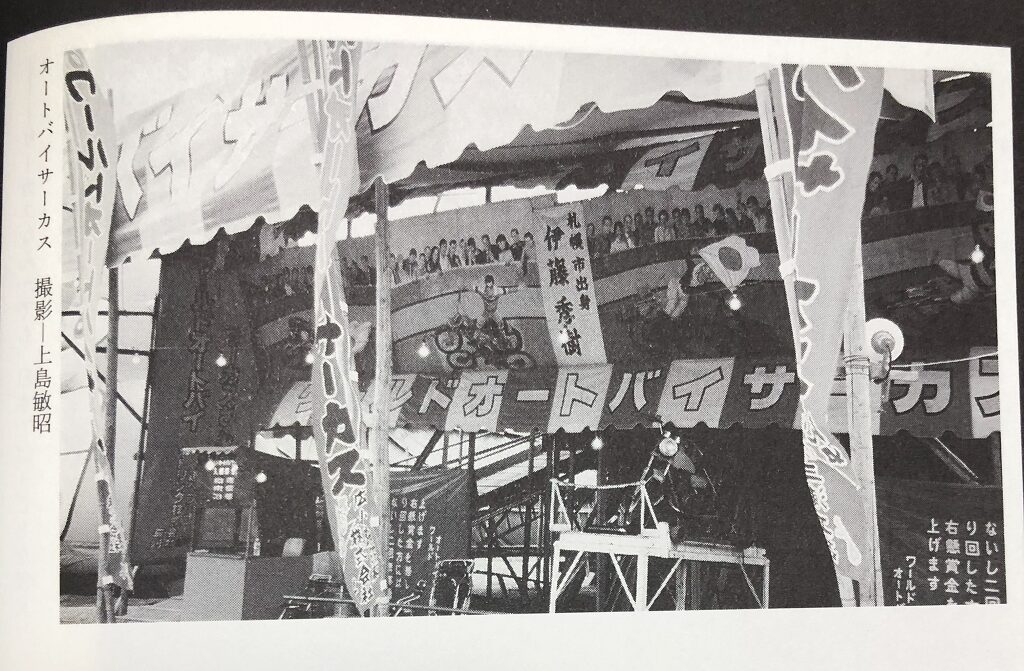

「中荷」というのは、出しものを絞った小規模のサーカス(オートバイのアクロバットを見せるオートバイサーカスなど)のほか、ある時期までは祭りの夜によく開催されたというテント小屋のストリップショーなどだ。また「海女館」という興行も昭和30年代には定番で、これは「海女さん」たちが素潜りの実演を見せるショーだったらしい。とはいえ、その内実は完全にエロ系見世物で、当時は「海女さん」がエロティックなアイコンとしてブーム化し、性的に消費されていた。映画などにおいてもポルノまがいの「海女もの」が人気を呼び、僕らよりひとまわりほど上の世代のオッサンたちは今も「海女さん」と聞くだけでムラムラするらしい(ホントかどうか知らないけど)。その他、前回に「見世物小屋」との関係について長々と解説した「藪」、つまり「お化け屋敷」の興行も「中荷」に含まれる。

そして、もっとも少ない荷物で興行できる「小荷」。これが「見世物小屋」である。小ぶりのテント、数人の芸人、数匹の小動物、わずかな小道具さえあれば、全国どこででも「いつもの芸」を披露できる。さまざまな「小屋掛興行」のなかでも最も小回りの利く、非常に機動力の高い一座が「見世物小屋」の興行師たちなのだ。

さて、つぎに「見世物小屋」の小屋=テントのちょっと変わった構造と、それに関連した独特の「見物のしかた」というか、「見せかた」について確認しておこう。

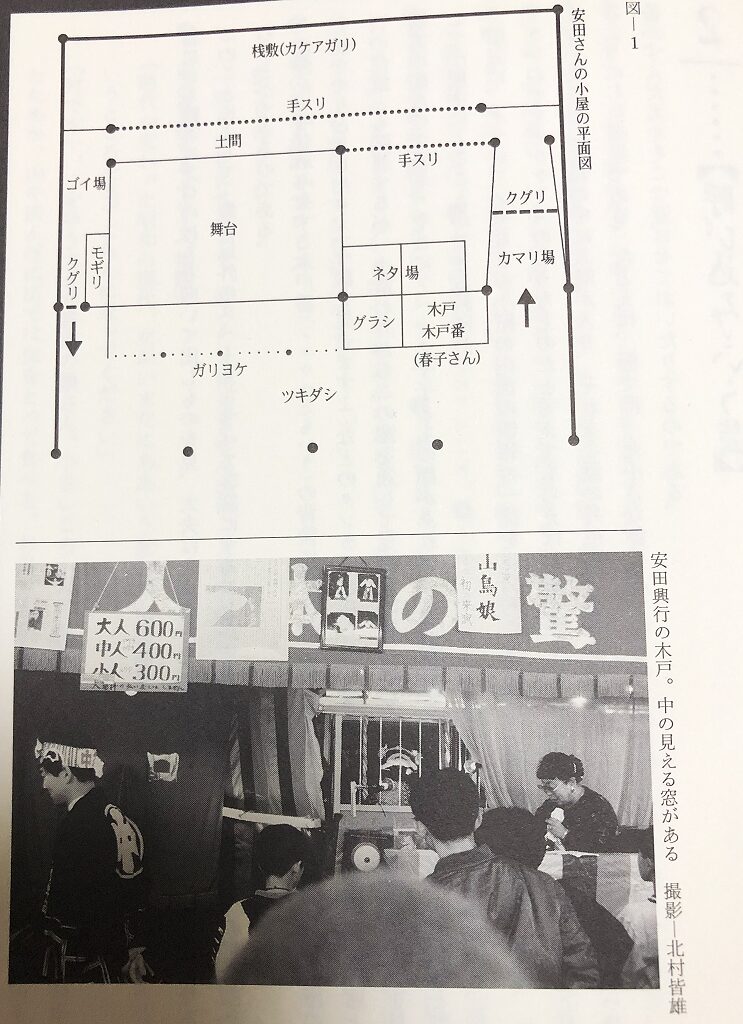

通常、寄席でも芝居小屋でも、「劇場」というのは入り口を入るとまず客席が広がっており、その一番奥に舞台が置かれている。「見世物小屋」の場合、これが反転する。入り口に面して舞台があり、その奥が客席(席はなく、立ち見だけど)なのだ。

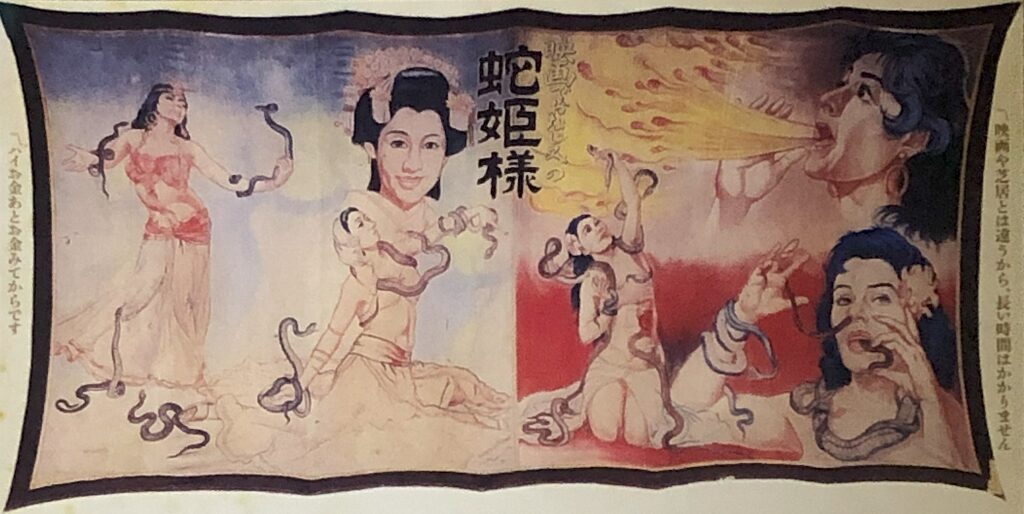

これは「入ろうかな? どうしようかな?」と木戸口付近でわだかまっている客を、とにかくテント内に引きずり込むための「見世物小屋」ならではの工夫なのだそうだ。呼び込みのタンカで客を寄せる木戸番は、あることないことまくしたてる独特の話術で人を集めるが、集まってきた人たちには、テントの布一枚隔ててすぐそこにある舞台の音を耳にすることになる。まず、この音が客の興味をそそるわけだ。さらに木戸番はときおりテントに穿たれた小窓を開き、ちらりと中の様子を見せたりもする。

舞台で行われているさまざまな芸、なにやら危険な感じの芸やグロテスクな芸、はたまたエロティックな芸を、外の客は舞台の後方からちらりと眺めることになるわけである。こうした効果により、海のものとも山のものともつかない怪しげな「見世物」を前にためらっている人も、「なにやらおもしろそうだな。話のタネに入ってみるか」ということになるらしいのである。

「見世物小屋」は、小屋に入ってからのシステムも独特だ。「お代は見てのお帰りだよ!」というのは「見世物小屋」の木戸番の口上として有名だが、このフレーズの通り、「見世物小屋」は「入場料後払い制」だ。さらに独特なのは、入り口と出口が別々になっていること。テントの外から見て右手(客席から見ると下手)に入り口があり、左手側(上手)に出口がある。つまり客は舞台の右わきから入場し、舞台をぐるりとまわって、左から外へ出る。そして、出るときに木戸銭を払うルールなのである。

この不思議なシステムは、「見世物小屋」で効率的に木戸銭を稼ぐための巧妙な仕掛けであり、それは肝心の「見世物」、つまり芸の見せ方とも関連している。たとえば、安田興行社が行っていた「見世物」を例にとって具体的に考えてみよう。安田興行社の「見世物」の組み立ては……

・犬の芸(犬がラッパを吹いたり、煙草を吸ったりする芸……というか、そういうことを犬がしているように見せる一種の手品)

・人間ポンプ(安田興行社のお家芸。碁石、硬貨、鎖、ナイフ、カミソリ、金魚などを飲み込み、再び吐き出すパフォーマンス)

・各種奇術

・再び人間ポンプ(ド派手な「火吹き芸」。この一座の看板芸である大ネタ)

これらに「電気人間」(体から電気を発するという謎の怪人!)や「人魚」(生け捕りにされたセクシーな人魚!)などの出しものが加わることもあったらしい。

これら一連の見世物をすべて見ると上演時間は1時間ほど。しかし構成としては、はじまりも終わりもない。開幕や閉幕などという概念はなく、芸人たちは上記の芸を延々と繰り返す。客はどこから見てもいい。「途中入場→途中退場」が基本なのだ。例えば「奇術」の途中で入った客は、「火吹き芸」「犬の手品」「人間ポンプ」と順番に見て、また「奇術」がはじまったら「ああ、さっき見たやつだ。これで終わりだな」と、金を払って出ていくわけである。つまり、各種の芸が延々とループし続ける舞台の前を、入り口から出口へと、川の水のように客が流れていくわけだ。

当然、川の水の量が多ければ多いほど、そして流れが早ければ早いほど、その夜の稼ぎは多くなる。これをコントロールするのが客を呼び込む木戸番だ。彼は小屋の内部の客の「入り」と小屋の外に集まる客の数を常に把握しつつ、「水量」を調節する。それほど混んでいなければ客を少しずつ小屋に入れ、合計1時間の芸をたっぷりと見せる。しかし混雑してくると、お得意のタンカを駆使して小屋が人であふれてしまうほどどんどん客を押し込み、前の客が次の客に押されて出口へ向かうように仕向ける。さらには芸人たちへ合図を送り、各自の芸の時間を短縮させる。つまり「はしょる」わけだ。すべて見ると1時間かかる出しものを45分に、さらには30分に短縮して、短いサイクルで客をどんどん押し込み、どんどん押し出す。回転をあげて効率的に木戸銭を稼ぎまくるのである。こんな芸当を、嘘八百を並べたてながら客の好奇心を刺激する話術のみでやってのけるわけだ。

「見世物小屋」で最も重要な芸人は、小屋のなかで「見世物」を披露する芸人ではなく、小屋の外で客を呼び込む木戸番だ……と言われる所以である。

芝居などをはじめとする多種多様な「小屋掛興行」が未分化に混在していた江戸時代から、徐々にジャンルごとに分化し、明治期にいわゆる「見世物小屋」という興行形態が確立したといわれている。浅草などの盛り場や全国各地の祭りにつきものの娯楽として定着し、いつの世にも物見高い大衆に親しまれてきた。「不道徳」「風紀を乱す」といった理由で何度も法の規制を受け、さらには先の大戦前後には興行不能に陥りながらも、しぶとく生き残って昭和30年代には隆盛を極めたそうだ。

ところが、昭和40年代なかごろから急速に衰退してゆく。当事者たちの証言によれば、衰退理由は高齢化と後継者の不在、各地の縁日の減少で興行できる場所がなくなっていったこと、そして「福祉」「動物愛護」といった観点から世論に叩かれるようになったこと。

安田興行社を支えた安田春子さんは「福祉ができてからだめになった」と独特の表現で当時のことを語っているが、これはつまり障害者と子どもを一座に迎えることができなくなったということだ。障害者に関しては前回で触れた。子どもについては、芸を「仕込む」には幼少からの修行が不可欠で、安田春子さん自身もそのように芸を身につけたそうだ。ところが昭和50年前後から、子どもを舞台に上げると、たとえ本人が自主的に芸を演じていようとも、「児童の強制労働だ」「児童虐待だ」と攻撃されるようになった。幼児期からの「仕込み」を禁じられてしまうと芸人の育成は困難になるという。

「動物愛護」については説明不要だろう。長らく行われてきた蛇や鶏を喰いちぎるといった伝統芸が、この頃には娯楽として許容されなくなっていったわけだ。また、「暴対法」のとばっちりを喰らったことも大きかったようだ。さらに言えば、具体的に指摘するのは難しいだろうが、70年代後半から80年代にかけて、娯楽の形というか、カルチャーの在り様が大きく変わったという要因もあると思う。

同時に、これは「興行場所が減った」ことにも関連するが、各地のコミュニティーの消失ということもあるのだろう。町々の娯楽、季節ごとの娯楽、地域住民の結びつきが支える商品化され得ない資本不介入の娯楽・催事といったものが成立しにくくなったのも、この時代あたりからだったと思う。

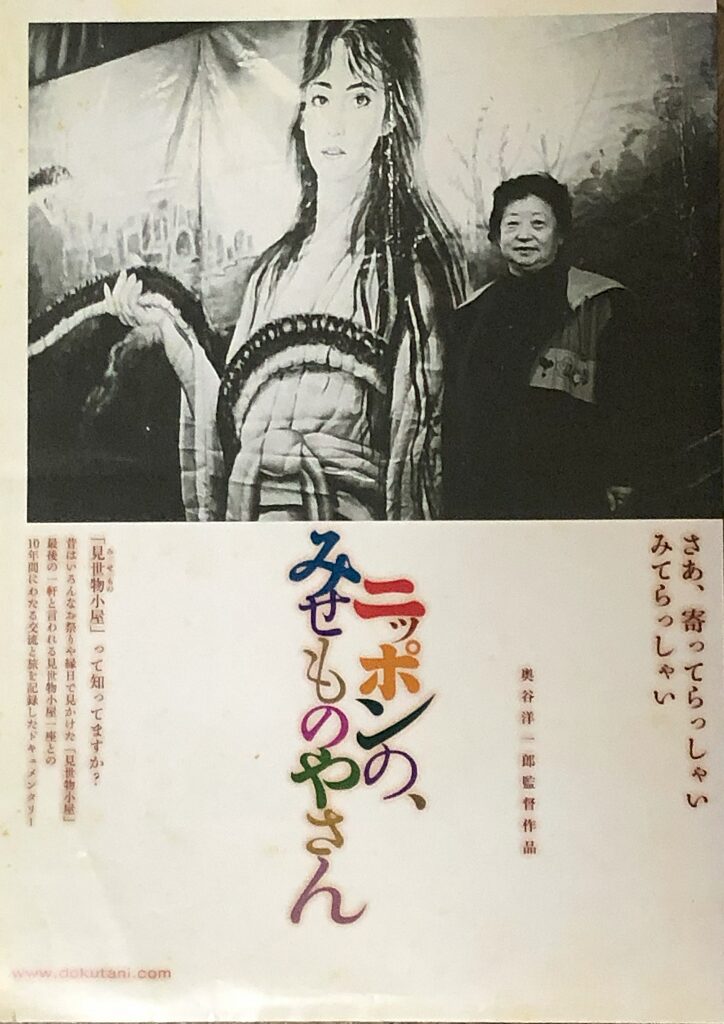

昭和30年代に30数社もあった「見世物小屋」の興行社は、現在では大寅興行社1社のみ。これも高齢化と人材不足で単独の興行はもはや不可能となって、劇団ゴキブリコンビナートとタッグを組み、花園神社などで往年の「見世物小屋」の再現というか、パロディーというべきか、そうした一種のパフォーマンスを披露している。許される範囲内でのキワモノ芸を見せながら、かつての「見世物小屋」の「雰囲気」を体感させるというスタイルだ。

この現代版「見世物小屋」には僕も足を運んだことがあるが、食用昆虫を客の前でムシャムシャ食べるパフォーマンスを中心にしながら、数種の寸劇・コントのようなもので構成されていた。印象としては「お笑いライブ」のようなものに近く、いくつかの記録映画で観てきたホンモノ(?)の「見世物小屋」とは、当然ながらあまりにも落差があり、勝手にないものねだりの期待をしていた僕はひどく落胆してしまったのを覚えている。

しかし、どんな形であれ「見世物小屋」が興行として現存していること、たとえ「形式」のみになったとしても、それを残して維持していくことには意味があると思う。それがなくなれば、もはや文献と映像でしか把握し得ない単なる「情報」になってしまう。本稿で解説した「見世物小屋」の仮小屋の構造、独特の客入れ・客出しの方法、そして客の動きを口先三寸で制御する木戸番の口上などは、ゴキブリコンビナートの「見世物小屋」もきっちりと踏襲している。これらを見られるだけでも「奇跡」だと思うべきなのだろう。

とはいえ……ないものねだりであることは重々承知しているが、かつての「見世物小屋」の記録映画を観たときに感じた不思議な印象、あれを生の芸人たちの舞台から感じてみたかった、とつくづく思ってしまうのである。あの圧倒されるような独特の雰囲気、少し後ろめたいような興奮、そして異界をのぞいているような感覚はなんなのだろう?

別にグロテスクだったり、エロティックだったり、不謹慎だったり、違法スレスレだったりするような芸を見たいわけではない。いや、見たいんだけど、それよりも、文字通り芸に生きる人々、生きることそのものが芸をすることと切り離し難く結びつている人々の姿が、なにかしら不思議な迫力を産むのだと思う。彼らは非日常的な舞台で芸を披露し、終われば日常に帰っていく職業的パフォーマーではない。芸をシノギに旅に生き、流浪しながら日々の暮らしと人生を賭して自らを「見世物」として衆目にさらす。それが彼らの生き方であり、命の使い方だ。要するに「命がけ」であることが、木戸銭払って眺めるだけの僕らを圧倒するのだろう。

かつての「見世物小屋」の口上には、こんなフレーズがあったそうだ。

「見るは法楽、見らるるは因果……」

なんとも残酷で陰惨な文句ではあるが、一方で「異物」であることを自認し、「社会の外=Outside of Society」で生きる人々の矜持が力強く宣言されているようにも響く。見ているつもりでも、実は見られているのはお前らだ、とでもいうような凄味のある文句だ。

……などという僕の勝手な感慨も、「見世物小屋」全盛期を知らない世代の無責任で矮小なロマンチシズムに過ぎないのかも知れないけれど……。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

無数の鳥居・ゆる大仏・毛髪・ロボ住職・業の卒塔婆……珍寺セレクション/小嶋独観

珍スポ巡って25年、すべてを知る男による全国屈指の“珍寺”紹介!

記事を読む

氷漬けにされて見世物になっていた! 獣人UMA「ミネソタ・アイスマン」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、1960年代後半にアメリカ・ミネソタ州で見世物にされていた氷漬けの獣人UMAを取りあげる

記事を読む

『世にもふしぎな事件』で知る60年代こどもオカルト事情/昭和こどもオカルト回顧録

1960年代「少女フレンド」誌のオカルト記事が現代に蘇った! 70年代のオカルト元年より前、あやしい事件はいかに語られていたのか?

記事を読む

中井シゲノの滝行を追体験し、超人への接近なるか…?(3)/松原タニシ超人化計画

事故物件住みます芸人・松原タニシが「超人」中井シゲノの足跡をたどり、ついに滝行へ挑む。はたしてタニシの身には響いたか? 新シリーズ後編!

記事を読む

おすすめ記事