昆虫食で育てた家畜や魚に奇跡の変化! 革命的長寿薬の発見につながる可能性

一時期はニュースもネットも大騒ぎだったコオロギも、今年になって食用コオロギベンチャーが倒産するなど、すっかり勢いがなくなった。昆虫食ブームが去り、残ったのは昆虫養殖技術だけ、とはならない。ちゃんと活用

記事を読む

とめどなく増え続ける人類。この先、深刻な食糧危機が待ち受けているとしたら、私たちはどうやって立ち向かうのか? 食料をめぐる技術の最先端に迫る。

食物連鎖のピラミッドがピラミッドである理由は、太陽光のエネルギーが食物連鎖の頂点に向かって集約していくからだ。

ピラミッドの上に行くほどその種の数が減って行かなくては理屈に合わない。10ヘクタールの土地で鹿が10頭育つなら、オオカミは1頭しか暮らせない。もし狼が2頭になれば、飢えで狼同士が殺し合う。

頂点の生物が逆ピラミッドになるように増えれば、食物連鎖は成立しなくなるため、バランスが取れるまで個体数は減少する。それが理屈だ。しかし、人間はその理屈を超えて増え続けている。当たり前のことだが、農作物の作付面積と生産量が変わらなければ、やがては飢えが人類の数を減らすだろう。

食糧生産を増やすか、新たな食糧を作り出すか――。人類が飢えることなくこの先も数を増やしていくためには、この2つを進めるしかないのだ。

食糧の増産にはまだ余裕があり、地球温暖化の影響で永久凍土が溶け始めたツンドラ地帯など農地転換できる土地は多い。また、アフリカや東南アジアなどの農地ではいまだに焼き畑農業が盛んで、生産性が著しく低い。こうした農地で化学肥料を使えば、生産力は軽く数倍から数十倍に達する。試算では100億の人口も余裕で養える。

しかし、それもいずれ限りがくる話。では、新たな食糧の方はどうか?

実は、食糧危機の前に、食料関係者が不安視しているのがタンパク質クライシスだ。カロリーは何とかなるが、タンパク質不足が起きる、どうしよう? という。現在のペースで人口が増えると、2050年には世界人口は97億人に達するらしい。この時、タンパク質の需要が30~50%増加するが、現在の畜産技術ではそこまでの増産は不可能だという。

一番いいのは、牛肉を制限することだ。タンパク質クライシスが起きる理由の一つとして、畜産に大量の水を要することが挙げられる。牛肉1キロあたり20.7トンの水が必要で、豚肉1キロあたり5.9トン、鶏肉1キロあたり4.5トンと比べて桁が違う。それだけ膨大な量の水が、とてもまかなえないのだ。

ちなみに、牛肉の1人あたり年間消費量を見ると南米が圧倒的で、ウルグアイは46.4キロ、アルゼンチンは40.4キロ、アメリカは37.9キロ。じゃあ日本は? 6.7キロ。みんな牛肉食べすぎ。タンパク質の生産が問題なら、牛肉の生産を規制すればいいではないか。

一時期登場した大豆ミートやコオロギフードなんかもタンパク質クライシスの流れで登場し、やたらと水を使わないことをアピールしていた。だが、あくまでビジネスであって、誰も本気で考えていないのがよくわかる。

本当にタンパク質不足が問題と思うなら、牧場を減らせ。ハンバーガーチェーンに出店規制かけろ。そう思うが、欧米では牛肉がないと暴動が起こりそうなので、なにか良い策を考えるしかない。

そこで白羽の矢が立ったのが微生物である。微生物のタンパク質を料理に混ぜ込んで、栄養価を稼ごうというわけだ。

中国科学院天津工業生物技術研究所では、単細胞生物である酵母菌を使ってタンパク質を生産しようとしている。酵母菌のエサは石油由来のメタノールやメタン、二酸化炭素、一酸化炭素などの炭素化合物だ。

同研究所によると、メタノールを酵母のエサに使った場合、石炭を含む化石エネルギー資源を利用して大規模に生産することができるほか、バイオマスや二酸化炭素といった再生可能資源を原料として、大規模生産することも可能だという。

廃棄する化学物質を使って食料を生産するわけで、これ以上に効率的な話もないだろう。問題は味で、実は70年代に日本でも石油タンパクという名称で同様の研究が行われたのだが、出来上がったものは人間が口にできるような味ではなく、養殖用に転用も考えられたが、そのうちに立ち消えになったという経緯がある。

結局のところ、味や価格が問題で、培養に低価格な素材が利用できれば、微生物でなくともいいのかもしれない。

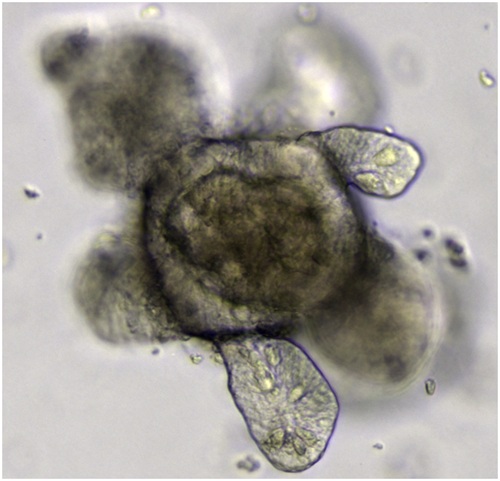

オルガノイド(Organoid)をご存じだろうか。「organ」は「臓器」で、「-oid」は「~のようなもの」。つまり、「臓器もどき」という意味である。

近年、人工培養肉は飛躍的に価格が低下しているにもかかわらず市場に出回らないのは、価格もさることながら(安くなったといってもグラム数十万円~で、まだ高級和牛とさえ数ケタ違う)、組織化が難しいからだ。細胞を増やすことはできても、細胞が組織にならないのだ。

しかし、オルガノイドのアプローチは細胞培養と大きく異なる。細胞培養は筋細胞や肝細胞など分化の終わった細胞を増殖させるが、オルガノイドは分化前の幹細胞を使う。つまり、幹細胞に狙った臓器の成長因子を加え、肝臓や心臓など特定の臓器へと成長させるのだ。この方法のメリットは細胞がむやみに増えるのではなく、機能を持った本物の組織へと成長することだ。ミニ脳やミニ心臓ができるのだ。

幹細胞は実験材料として決して安くはなく、現在は細胞を採取するだけでも数十万円がかかる。しかし、これも羊水を使うことで格安になると見込まれる。羊水には幹細胞が大量に含まれていて、その細胞を分化させて臓器を作ることが可能になったのだ。

オルガノイドは、臓器の精緻な実験を行えたり、大型化して移植用臓器にまで成長させることができるかもしれない。また生体パーツとして、脳オルガノイドをコンピュータの処理装置として利用する研究や動物の脳にヒト脳オルガノイドを接続して機能アップを図る(2023年「ラットの脳に移植されたヒトオルガノイドが数百万個のニューロン」まで成長したとMITレビューにはある)といった、SF的な実験も行われている。

さらに考えられるのが「ボディノイド」、つまり全身を作ってしまおうというものだ。人間や動物の幹細胞クローンを作ることは禁止されているが、脳がなかったらどうなのか、その規定はない。脳以外の体全体を成長させ、無脳動物を作る。すると、動物だが動物ではない、タダの生体パーツの集合ができ上がる。

こうなると、もはや牧草地も不要で、培養液さえあれば事足りる。成長に必要な栄養は天然由来だとしても、牛を育てるよりも安く済むだろう。いずれは酵母のように炭素含有物なら何でも使えるようになるかもしれない。

もちろん、今は天文学的な費用が必要だ。しかし技術革新の速さと価格低下はコンピュータで経験済みだ。ボディノイドも生産が始まれば、まずは臓器移植用として利用され、そして筋肉が余る。それは食べないともったいないのではないか。もしかしたら幹細胞が人間由来であっても。ボディノイドは人間ではなく、ただの肉なのだし。

エコ的な観点からボディノイドの手足を食べ、タンパク質クライシスを回避する未来――。今の常識ではなんともグロテスクな話だが、人類はその方向へと向かって進んでいるように思える。

webムー編集部

関連記事

昆虫食で育てた家畜や魚に奇跡の変化! 革命的長寿薬の発見につながる可能性

一時期はニュースもネットも大騒ぎだったコオロギも、今年になって食用コオロギベンチャーが倒産するなど、すっかり勢いがなくなった。昆虫食ブームが去り、残ったのは昆虫養殖技術だけ、とはならない。ちゃんと活用

記事を読む

本当にタコは賢いのか!? タコの養殖禁止で考える生物の知能

タコは賢いから保護しなければならない――海外で盛り上がるそんな風潮は真っ当なのか? そもそも本当にタコは他の動物と比べて賢いと言えるのか? 科学的視点で紐解く。

記事を読む

量子の世界は高次元とつながっている!? あらゆるオカルトを完全解明する可能性を秘めた最先端理論

量子コンピュータの研究開発が進むにつれ、量子力学が棚上げしてきた2つの未解決問題。「観測者問題」と「量子もつれの原理」を解明しなければ、量子コンピュータにバグが生じることが指摘されている。そしてこの2

記事を読む

スピリット・トーキング・ボード”霊話盤”で大魔術師の交霊に成功!?/辛酸なめ子・魂活巡業

今回の取材テーマは、ヘイズ中村先生の「霊話盤」! 文字どおり霊と対話するためのアイテムで、かつて日本で大流行した「こっくりさん」のルーツでもあります。

記事を読む

おすすめ記事