コロンビア上空で“漆黒の三角型UFO”を航空機パイロットが目撃! 米軍の極秘戦闘機「TR-3B」か

コロンビアの航空機パイロットが空飛ぶ“黒い三角型”の物体を撮影! 異星人が乗ったUFOか、それともリバースエンジニアリングによる米軍極秘戦闘機「TR-3B」か!?

記事を読む

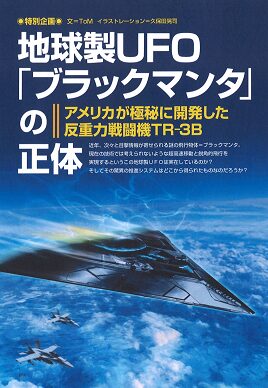

近年、次々と目撃情報が寄せられる謎の飛行物体=ブラックマンタ。現在の技術では考えられないような超高速移動と鋭角的飛行を実現するというこの地球製UFOは実在しているのか? 三上編集長がMUTubeで解説

秋山瑞人氏によるライトノベル『イリヤの空、UFOの夏』(電撃文庫)に登場する、在日米軍の園原基地。架空の場所だが、その周辺でよく目撃されることから作品中で「エリア・ソノハラのフーファイター」と呼ばれる高高度要撃戦闘機がある。

コードネームを「ブラックマンタ」という正体不明の航空機なのだが、もちろん本誌読者はこの名前に聞き覚えがあることだろう。

そう、アメリカ軍が正式開発をしているとされる地球製UFO=TR-3Bの通称ブラックマンタだ。

実際、この機体はその運用頻度から、謎の飛行物体の目撃事例の多くを占めるといわれている。

しかしてその正体は、オーバーテクノロジーである反重力機関を搭載した、迎撃戦闘用ウエポンシステムの一環を成す高機動戦闘機なのである。

開発は1970年代から始まっていたとされる。「墜落したエイリアンの飛行物体が搭載していたコア技術を基幹としている」との噂が絶えないことは、読者もご存じだろう。

実際、この言説が示すように、機体にはパワープラントとして高出力のターボジェットエンジンに加え、ディーン・ドライブを有しているとされる。ディーン・ドライブというのは、作用反作用の法則を破って動作し、宇宙船などの無反動推進エンジンとして応用することが可能とされる、いわゆる反重力システムのことだ。

目撃事例においてしばしば見られる、「オレンジ色の光をひき、航空機ではあり得ない機動性を有していた」という証言は、ディーン・ドライブと機体各所に分散配置された重力制御装置の作動によるものと見られる。またこのシステムこそ、高度5万メートル以上できわめて高い機動性と高速性を機体にもたらす最大のシステムである、とされている。

ただし、残念ながら諸元はおろか機体の存在そのものが厳重に秘匿されているため、詳細はまったく不明のままである。

それもあってディーン・ドライブが、実際にどのような挙動を示し、操作にどのような困難を伴うのかも完全にはわかっていない。当然、機体の制御や操縦には、特殊な神経的訓練を受けたパイロットを必要とすることだろう。

ましてウエポンシステムとして運用するには、膨大なリソースの蓄積が要求されるはずなのだ。

TR-3B=ブラックマンタは、アメリカ軍の極秘ブラックプロジェクト・プログラムに関連する最先端航空宇宙機であり、全翼機設計の超音速ステルス偵察機であると考えられている。

また、湾岸戦争でF-117Aナイトホーク爆撃機に用いられた、レーザー誘導爆弾を使用するための装置が搭載されているともいわれている。

何度も述べているように、現時点では「アメリカ空軍が所有する謎の航空機」という位置づけであって、正式に飛行が確認されたり、あるいは軍が公式に存在を認めたりしたわけではない。

にもかかわらずこれほど話題にされているのは、あまりにも異様な機体の姿と独特な動きがしばしば目撃されていることにある。

本稿でもいくつか写真を掲載しておいたが、これらはいずれも、明らかに既存の飛行機とは異なるものだ。

それはまさに、未知の高度なテクノロジーの産物としか考えられない。TR-3B=ブラックマンタの存在はどこまでも分厚い秘密のベールに包まれており、正体についてはさまざまな推測がなされているのが現状だ。

しかしながら、背後にある真実が何であれ、TR-3B=ブラックマンタが、世界中のUFOおよび軍事研究者の注目を集めていることは間違いない事実である。

筆者は、これは基本的には、アメリカが次世代兵器としてUFOテクノロジーを用いて開発したもの、と考えていいと思う。

その開発目的も、単に地球上における他国との戦闘のみではない。

一説によるとTR-3B=ブラックマンタは、地球外生命体との接触を確立し、同盟を結ぶプログラムの一環として開発されたともいわれているからだ。この場合、単なる戦闘機というよりも輸送機、あるいはスパイ機、さらには宇宙空間での戦闘機という要素も含むことになる。

その前段階として──詳細は後述するが──この航空機技術はすでに数多くの機密作戦で使用されており、アメリカの軍事作戦において不可欠なものとなっているのだ。

(文=ToM イラストレーション=久保田晃司)

続きは本誌(電子版)で。

webムー編集部

関連記事

コロンビア上空で“漆黒の三角型UFO”を航空機パイロットが目撃! 米軍の極秘戦闘機「TR-3B」か

コロンビアの航空機パイロットが空飛ぶ“黒い三角型”の物体を撮影! 異星人が乗ったUFOか、それともリバースエンジニアリングによる米軍極秘戦闘機「TR-3B」か!?

記事を読む

三角型UFOが米ミシガン州に飛来、数百人が集団目撃する異常事態! 米軍製UFO「TR-3B」か?

米ミシガン州上空に現れた「黒い三角型のUFO」を、なんと数百にのぼる人々が目撃していた! さらにはUFOが“地球製”である可能性も浮上!?

記事を読む

逆説の未来予言 世界線とマンデラエフェクトの謎/MUTube&特集紹介 2025年3月号

予言された未来はすでに確定しているのか? それとも変えることができるのか? 三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

ペトログリフだらけのアラスカ海岸の謎! 8000年前に地球にやって来た宇宙人の痕跡か!?

水辺の生物や自然を観察しながら散策するのは楽しいものだが、北米の先住民族が暮らす海岸の岩場では、ユニークな古代のペトログリフを見物することができる。8000年前に彫られたとされる数々のペトログリフは、

記事を読む

おすすめ記事