「天眼」が導く大衆救済は降霊術で始まった! ベトナム「カオダイ教」の世界/新妻東一

フランス占領下で生まれ、社会主義政権下でも活動が認められているベトナムの大衆宗教・カオダイ教。その始まりは降霊術だった。

記事を読む

「自由の女神」像がベトナムに建てられ、撤去された背景とは? フリーメーソンが建て、メーソンが企図した独立の機運がそこに刻まれている。

目次

ベトナムの首都ハノイの中心地には湖がある。全周1750mというから、日本人の感覚では池のような大きさだが、ベトナムでは「みずうみ」だとされている。

還剣(ホアンキエム)湖という名は歴史に由来する。明代に中国の侵攻で征服されたハノイを奪還したレ・ロイ将軍は英雄として知られるが、そのレ・ロイが戦争に用いられた刀剣をもって船遊びをしていると、この湖からオオガメが現れて、剣をうばい、湖の底へ沈んだという。そこから、剣を還した湖、還剣(ホアンキエム)湖と名付けられた。

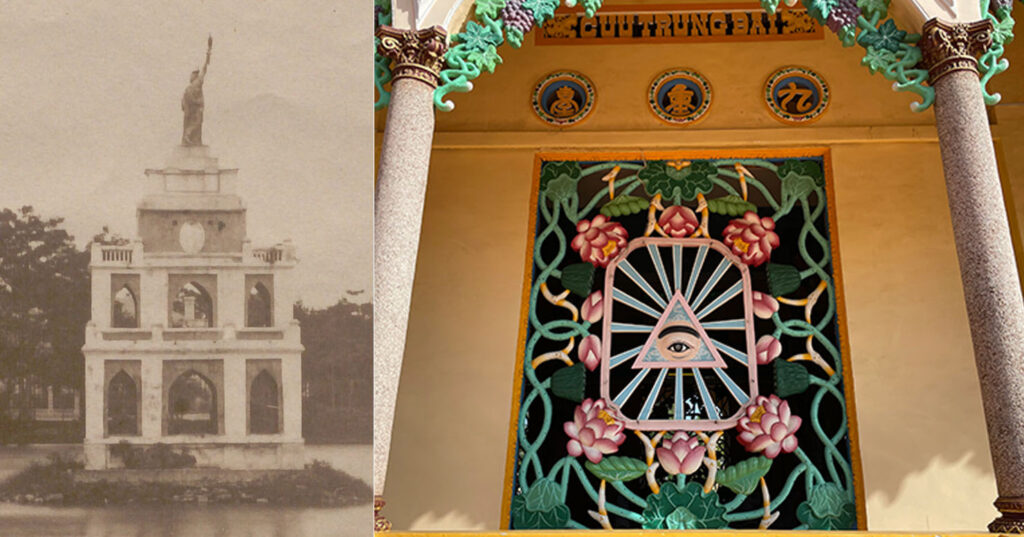

ベトナムがフランスの植民地となった19世紀末、この湖の中にある小島に「自由の女神」がそそり立っていた。

現在、亀の塔と呼ばれている構造物の上に、右手にたいまつを、左手に独立宣言を手にして、すっくと立つ女神の像があることが当時の写真からも伺える。高さは2.85m、アメリカ・ニューヨークにある「自由の女神」像が高さ46mあるというから、そのおよそ16分の1のサイズだ。おまけに島の上に像が立っているところは、リバティ島にそそり立つ米国の女神像と相似形をなしている。

米国ニューヨークの「自由の女神」像がそうであったように、ハノイの「自由の女神」像にもフリーメーソンとの関わりがあった。そのことは、フランス在住のベトナム人で、フリーメーソンやベトナムの新興宗教・カオダイ教との関係を調べているチャン・トゥ・ズン氏の研究で明らかだ。

現在はこの「自由の女神」像はホアンキエム湖の亀の塔の上には存在していない。そのゆくえを明らかにするとともに、ベトナムにおけるフリーメーソンの存在とその影響についても紹介する。

ハノイにあった「自由の女神」像について語る前に、まずフランスがアメリカに対して寄贈した「自由の女神」像の歴史をひもとくことからはじめよう。

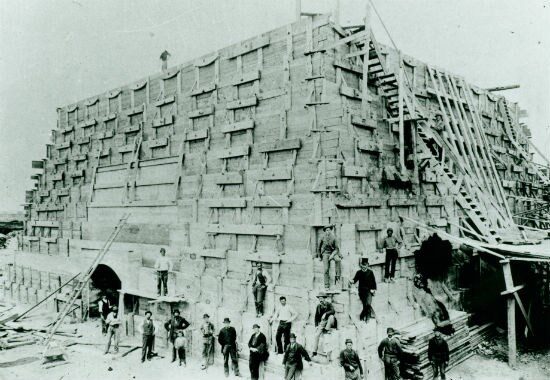

1870年のパリ。フランスのメーソンたちが集まり、アメリカ独立記念日を祝うディナーパーティの席上で、法律家エドゥアール・ルネ・ルフェーブル・ド・ラブレーはある提案をする。それは、アメリカ独立革命に軍事的な援助をし、独立運動にも寄与したフランスが、英国から米国の自由を勝ち取った記念となるモニュメントを寄贈しようと呼びかけたのだ。

その会場に居合わせた芸術家で彫刻家であったフレデリック・オーギュスト・バルトルディに独立と自由を記念するモニュメントのデザインを考えるよう彼は提案した。これがすべてのはじまりだった。

当時30代だったバルトルディはとりあえず、何らのアイディアもなく新大陸、ニューヨーク湾に赴く。摩天楼の立ち並ぶスカイラインを眺めるうちに、彼の頭のなかに手にたいまつをかかげた女神の姿が思い浮かんだ。彼は水彩でその像のアイディアをスケッチした。

当時ニューヨークでもっとも高い建築物はトリニティ・チャーチで、その高さは85mだった。若き彫刻家は当時ニューヨークでもっとも高いモニュメントを築こうと決意したのだ。

基金を集めるための仏米連合委員会も結成された。モニュメントの建立には多大な費用がかかる。フランス側が像を、台座と基礎はアメリカのメーソンたちが中心となってお金を集め、建設することになった。資金集めのためのパーティやパフォーマンスもパリのオペラ座を利用して盛んにおこなわれた。

当初は資金の集まりも悪かった。アメリカ独立革命100周年を記念してモニュメントを寄贈するにはもう間に合わない。しかし、バルトルディは諦めることなく、パリに仕事場を設けて、壮大な「自由の女神」像の建設プロジェクトにとりかかった。

当初、石とブロンズによって制作することも検討されたが、大西洋の対岸に運ぶには重く、また高価であることから断念した。最終的には、コンクリートでモールドをつくり、そのまわりをハンマーで打ち出したブロンズ板を貼り付けることになった。

その仕事を請け負ったのが、ガジェ・ゴーティエ社(Gaget, Gauthier et cie)だった。そして、巨大な像を支える内部の構造を設計したのは、その後エッフェル塔の設計で世界的に有名となったアレクサンドル・ギュスターブ・エッフェル、その人だった。彼もメーソンのメンバーだった。

女神像を建造するためのフランス側での資金は着々と集まった。テラコッタ製の「自由の女神」のミニチュア像も限定200体が作られ、一体ごとに連番をふり、バルトルディが署名した。このミニチュアの販売が資金調達に貢献したことはいうまでもない。

問題はアメリカ側が担当するはずだった台座づくりのための資金だった。女神像の建造費用と同等の費用が台座制作にかかるというのが理解されなかった。議会でも出資が拒否され、ニューヨーク市が負担するはずの費用も市長によって否決、女神像ができても台座が建設できず、建立があやぶまれたのだ。

そこへ登場したのが、優れた新聞、文学、音楽分野の作品に対して贈られる文化賞にその名前を残す、新聞王ピュリッツアーだった。彼は南北戦争に北軍の兵士として参加したハンガリー移民で、戦後は新聞記者となり、「ザ・ワールド」紙を買収、新聞王となった。彼は、アメリカ国民に新聞を通じて寄付を訴えた。「フランスは金持ちが出資して女神像を作ったのではない、フランス国民が少しずつお金を集めてつくったのだ、アメリカ国民もその思いに応えようではないか」と呼びかけた。

彼は寄付した金額がたとえ少額であっても、すべて新聞に氏名を掲載、さらに老女や児童にも1ドルの寄付を呼びかけ、12万人から10万米ドルの資金を集めた。メディアを通じて、少額の寄付を多数に呼びかけて資金を集める、いわばクラウドファンディングの先駆けといってもよい。彼はその手法によって、自らの新聞の購読者数を増やすことにも成功した。

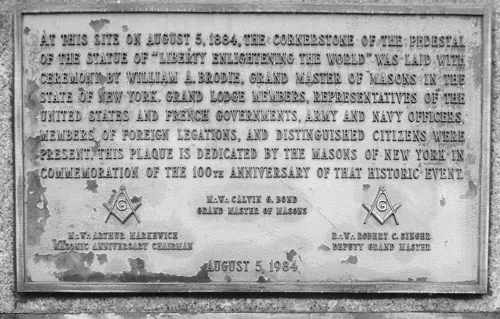

台座の完成にあたっては、まだ女神像がその上にないのにもかかわらず、ニューヨークのグランドロッジのメンバー100名が参加し、メーソンのしきたりに従って儀式が行われた。羊皮紙に記されたグランドロッジのメーソンたちのリスト、アメリカ歴代大統領20名のブロンズメダル、当時の新聞と「自由」と題された詩が収められたブロンズ製箱が基礎に埋設された。まさに「自由の女神」像の台座はニューヨークのメーソンたちの思い入れがこもった建造物だったのだ。

フランスからアメリカに運ばれた女神像は、15ヶ月かけて組み立てられた。内部の鉄骨構造だけでも重さ125トン、ブロンズの板の重さ80トン、打ち込まれたリベットは30万個を数えた。高さは水面から93mもある巨大な像となった。

完成は1886年、アメリカ独立革命100年から10年遅れだった。完成記念パレードには2万人が参加、ニューヨークの街を練り歩いた。多くのメーソンロッジが参加した。

1984年、この台座の完成から100年経った年に、当時のニューヨークロッジのメーソンたちの奮闘を顕彰するプレートが台座に埋め込まれた。送ったのは1984年当時の同じくニューヨークのメーソンたちだ。女神像が建立された1886年ではなく1884年の奮闘を讃えているのはそのためだ。

新大陸と呼ばれたアメリカが独立革命100周年に湧いていた一方で、インドシナ半島ではフランスの帝国主義的な侵略がすすめられていた。

19世紀半ば、ナポレオン3世が治めるフランスはベトナムでの宣教師殺害事件を理由にインドシナ出兵を行い、ベトナム南部を占領していった。第二帝政が倒れ、第三共和政が成立しても、フランスはベトナムへの侵略をすすめ、ベトナム北部に侵攻した。最終的にはベトナム北部、中部も保護国化し、ベトナム・グエン朝の宗主国だった清国がフランスに抗議するも、清仏戦争でフランスが勝利し、1887年にはベトナムとカンボジアを植民地化して、インドシナ連邦を打ち立てた。

そのインドシナ連邦設立を記念して同年、ハノイで博覧会(Exposition de Hanoi)が開かれた。現在ベトナム国立図書館となっている場所が会場で、総面積4万平米、毎日4千名が訪れる盛況ぶりだった。

博覧会の敷地内では、フランス・ドコービル社製のレールが敷かれ、同社の小型の蒸気機関車が15mのエッフェル社製の鉄橋を渡った。加えて様々なフランスの工業製品が展示された。

当時のフランス人統監は博覧会について次のように述べている。

「本博覧会はフランスの知恵の力を証明するものであり、トンキン(現在のベトナム北部)地域の資源は日々増加しており、安南王国とフランスの協力の成果でもある」

この博覧会の目玉となったのが、実は「自由の女神」像のレプリカであった。レプリカといっても、彫刻家バルトルディ自らが手がけたブロンズ像で、米国に寄贈された「自由の女神」像の16分の1、2.85mの高さのものだ。おそらく、オルセー美術館に収蔵されている「自由の女神」像と同じものだと思われる。この像も高さ2.85mと公示されている。

カタログでは、女神像はバルトルディ自身によって寄贈されたものとあり、フランスからインドシナへの輸送はバルトルディに自由の女神像制作のためのアトリエを提供したガジェ、ゴーティエ社が担当したようだ。

展覧会終了後、「自由の女神」像はハノイ市に寄贈された。女神像はまずホアンキエム湖のほとりにある、当時チーリン公園と呼ばれた場所に据えられた。現在、リータイトー公園と名付けられ、1010年に今のハノイに都を築いた李朝の始祖、リー・タイ・トーの像が飾られている場所だ。

フランスのインドシナ総督、ポール・ベールの死去に伴い、その功績を顕彰する彼の銅像が1890年に建立されるのを機に、女神像は「亀の塔」の上に移設されることになった。

余談だが、この「亀の塔」はいまでこそ、ハノイのシンボルの一つとなっているが、ある悪徳官僚が両親の墓とするために建てたという噂もある。

1896年には、女神像は再び移転を余儀なくされる。移設先はネイレット公園(現バックベト公園)の一角だった。以後半世紀に渡って、この場所に「自由の女神」が据えられていた。

これはまさにフランス植民地主義の象徴でもあり、フランス・フリーメーソンのシンボルといっても過言ではなかった。歴代インドシナ総督のほとんどが、メーソンのメンバーだったことも明らかになっている。

1945年8月1日、当時のハノイ市長、チャン・バン・ライの命令により、フランス植民地主義者の手によって建立された「自由の女神」像、ポール・ベール像などはすべて撤去されてしまった。

ベトナムのフリーメーソンの研究者、チャン・トゥー・ズン氏によれば、このチャン・バン・ライはベトナム人でありながら、フリーメーソンのメンバーであったとされる。

チャン・バン・ライは1945年3月の日本軍の明号作戦、フランスに対するクーデターの成功後、日本軍の後押しで成立したかいらい政権、チャン・チョン・キム内閣のもとで、ハノイ市長として就任した人物である。また、チャン・チョン・キム首相も実はフリーメーソンに加入していたことがわかっている。

ベトナムでは20世紀初頭から半ばにかけて活躍した多くの知識人がフリーメーソンであったことは、ズン氏は自らの研究書であきらかにしている。親日的であったとされた当時の知識人もフランス的教育の中でメーソンとの関わりをもった人間が多かったのだ。

彼らメーソンにとって「自由の女神」像はその象徴でもあっただろう。それを撤去する命令を出したチャン・バン・ライ氏や後押ししたであろうチャン・チョン・キム首相は、「ベトナムの独立と自由」という新たな闘争へと踏み出すうえで、メーソンと決別したのだろうか。その真意は知るべくもないが、ベトナムの「独立」後、チャン・バン・ライ氏はベトナム民主共和国の国会議員としても活躍している。

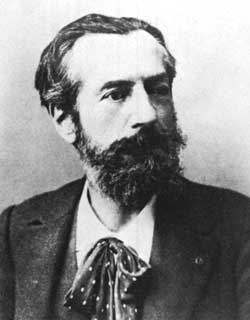

ズン氏のメーソン研究によれば、1920年代に成立したベトナムの大衆宗教であるカオダイ教の教祖となった複数の人々が、実はメーソンのメンバーだったという。フランスのメーソン資料館の資料や彼らの遺族たちからの聴き取りで明らかだとズン氏は著書の中で述べている。

カオダイ教の本尊でもある「天眼」はまさにフリーメーソンのシンボルともされる「プロビデンスの目」からきているものだとし、カオダイ教があらゆる宗教の始祖を「カオダイ」がもたらしたメシア、救世主とする点で、理神論的な立場にたつフリーメーソンとも似通っているとしている。さらに、博愛と公平というカオダイ教の目指すところは、フリーメーソンのいう共和思想、自由、平等、博愛という価値観とも一致する――そうズン氏は述べている。

ベトナムの独立宣言を読み上げたホー・チ・ミンも、グエン・アイ・コックという偽名でフランスに滞在していた1922年、フリーメーソンのメンバーとなっている。メーソンの名簿には「写真修復家」として登録されているという。事実、彼は写真のレタッチをして当時、パリで生計をたてていた。フランスに滞在しているベトナム人留学生の多くがメーソンに加入していたので、その影響であろうとしている。

これらのことは、ハノイのホーチミン博物館のウェブサイトでも公式に認められている。そこには次のように書かれている。

「グエン・アイ・コックはフリーメーソン(三点会)に加入が認められ、パリのDe Suffren大通り94番地の国際連会事務所にて入社式を受けた。グエン・アイ・コックはこの組織の進歩的な面を探求しようとして加入した。しかし、グエン・アイ・コックはこの会に長くはいなかった。1922年12月末、グエン・アイ・コックはフリーメーソンから脱会している」

1946年に成立したベトナム民主共和国の初めての内閣において大臣となった複数の知識人は実はフリーメーソンだったとされ、研究者のズン氏はホー・チ・ミンがかつてメーソンだったことで得られた人脈から有益な人物を抜擢したからではないかと推測している。また、ホー・チ・ミンが起草し、読み上げられたベトナム独立宣言には、フリーメーソンの理想の色濃いアメリカ独立宣言とフランス人権宣言とを引用しているのは彼がメーソンだったことの反映なのだろうか。

「自由の女神」像はその後、炉で溶かされて、ハノイ・ホータイ区のタンクアン寺の仏像の鋳造に際して使用されたと伝えられている。その仏像は今もみることができるが、フランスのバルトルディが植民地インドシナに贈った「自由の女神」像を改鋳したものだとは、仏像のどこにも記されていない。

フリーメーソンの掲げる理想も、あるいは仏像に改鋳された女神像と同様、ベトナムの地に土着化して、姿を変えて生き続けているのかもしれない。

新妻東一

ベトナム在住でメディアコーディネート、ライター、通訳・翻訳などに従事。ベトナムと日本の近現代史、特に仏領インドシナ、仏印進駐時代の美術・文化交流史、鉄道史に通じる。配偶者はベトナム人。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

「天眼」が導く大衆救済は降霊術で始まった! ベトナム「カオダイ教」の世界/新妻東一

フランス占領下で生まれ、社会主義政権下でも活動が認められているベトナムの大衆宗教・カオダイ教。その始まりは降霊術だった。

記事を読む

ベトナム独立と「カオダイ教国家」構想! 果たされなかった日本軍との密約/新妻東一

ベトナムの大衆宗教「カオダイ教」は、フランス占領下時代に独立を目指す勢力として活動していた。そこには、知られざる日本軍との共闘の歴史があった。

記事を読む

フリーメーソンが創った国家「アメリカ」/世界ミステリー入門

自由と民主主義の国——アメリカ合衆国。さまざまな面で世界をリードしてきた大国だが、じつは建国から国家運営にいたるまで、その背後には「フリーメーソン」の存在があるという。この世界最大の秘密結社が、“理想

記事を読む

人類と宇宙のすべてを記す「テラ文書」とは!? ホピ族が「星の長老」から得たレプティリアン陰謀論

“史上最大のUFO事件”である「ロズウェル事件」は1947年7月に起きたが、その翌月に同じニューメキシコ州の砂漠で墜落したUFOが地元のネイティブアメリカンの男性たちに発見されていたという。そして彼ら

記事を読む

おすすめ記事