「ナスカの地上絵」以外の謎を追う! 長頭人、3本指ミイラ、恐竜の絵、熱気球… 古代アンデス文明のミステリー/羽仁礼

新たに168もの「ナスカの地上絵」が発見されたことで話題の古代アンデス文明。実は、“ありえない出土品”だらけの謎に満ちた文明でもある。もう一度おさらいしておこう。

記事を読む

年末年始にかけて世界を騒がせたオカルト・考古学・民俗学などの最新不思議ニュースから、超常現象情報研究所と編集部が厳選!

元日、NHK-BSで放映された「はるかなる古代文明」は、「AIで謎に迫る!ナスカの地上絵」との副題で、ナスカにおける山形大学の調査に密着、坂井正人教授が唱える新説も紹介した。山形大学は昨年、AIを活用した調査で303点の新しい地上絵を発見、これにより地上絵の研究が飛躍的に進んだ。ナスカの地上絵には平均90メートル以上の一筆書きで書かれた線タイプと、石を盛り上げたりしている平均9メートルの面タイプがあるが、酒井教授はそれぞれの目的が異なると述べる。教授によれば、線タイプ周辺では何らかの宗教儀式が行われており、また線タイプから伸びる線は巡礼路を指し示している主張。一方、面タイプは一部の巡礼路に沿って描かれており、それを順にたどるとひとつの物語になっているという。

https://www.nhk.jp/p/ts/PMG8N8K573/episode/te/K6519QNPQG/

1月4日、NHK-BSで放映された「発掘ロストワールド2」は、2022年12月30日の放映回の続編という趣で、北海道大学の小林快次教授率いるチームによるウズベキスタンとゴビ砂漠での恐竜化石発掘に同行。小林教授によれば、ティラノサウルス類の巨大化の秘密は未解明で、ウズベキスタンの地層からは、まだ小型だったティラノサウルス類ティムルレンギアの化石が出土している。巨大化の理由のひとつとして、小林教授は足の骨の構造を指摘している。

https://www.nhk.jp/p/ts/YZMYQRWGYP/episode/te/Y78R3MPNX5/

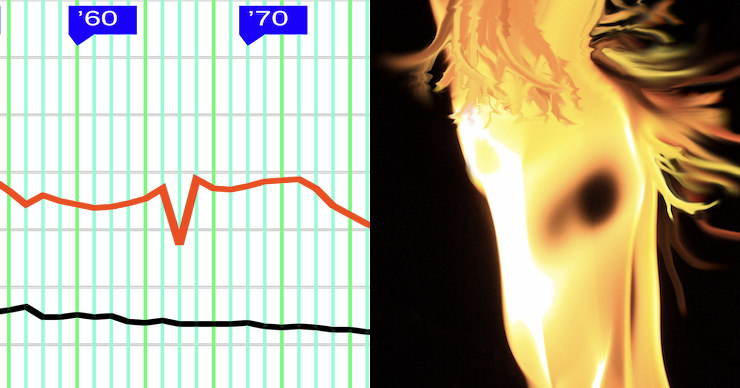

来年2026年の干支は丙午。日本では丙午生まれの女性は気性が激しく夫の命を縮める、などと流布されてきた。迷信は近代でも生きており、前回昭和40年(1965年)も、他の年に比べ極端に出生率が低かった。1月9日付『産経新聞』朝刊「来年迫る『丙午』」は、この迷信について紹介しつつ、少子化傾向がさらに強まるのではないかと警鐘を鳴らす。

https://www.sankei.com/article/20250108-7MFEF6QHTNN3FKSHOXJ2UM7WGI/

12月23日付『東京新聞』朝刊「『サンタの墓』発見」及び12月25日付『産経新聞』朝刊「トルコに『サンタ』の墓?」は、トルコ南部デムレの教会周辺で、サンタクロースのモデルとなった聖ニコラウスのものではないかとされる石棺が見つかったことを報道。この教会には聖ニコラウスの名が付けられており、ニコラウスは死後この教会の周辺に埋葬されたと見られているが、墓の場所はわかっていない。教会は現在博物館になっており、周辺では1989年から発掘作業が行われている。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/375262

1月6日付『毎日新聞』夕刊「幕末オールスター 消えぬは風説」は、いわゆる「フルベッキ写真」について取り上げる。長野県東御市の「雷電展示館」には、「フルベッキ写真」が「勤王志士たちが密かに集結したときの写真」とのキャプション付で展示されていたが、昨年12月に撤去されたという。写真はオランダ生まれの教師フッルベッキ親子とともに坂本龍馬や勝海舟西郷隆盛など、敵味方であったはずの幕末の偉人達が一堂に会しているとされるが、実際にはフルベッキが教師をしていた佐賀藩が長崎に設けた藩校「致遠館」で学んだ藩士達や同僚教員の集合写真である。

https://mainichi.jp/articles/20250106/dde/001/040/031000c

12月20日付『東京新聞』朝刊「福島の野内与吉碑を現地設置へ」は、ペルーの世界遺産マチュピチュ遺跡があるマチュピチュ村中心部に、初代村長を務めた福島県大玉村出身の野内与吉の顕彰プレートを設置するプロジェクトが始まったことを報道。野内は21歳でペルーに移住し、33歳からマチュピチュ村に住んだ。開業したホテルの部屋を郵便局や交番として無償提供したり、水道を引き、発電装置を作って電気を供給した。顕彰プレード設置は、大玉村に住む野内の親族や村などで作る実行委員会が取り組み。今年6月に完成予定。

https://readyfor.jp/projects/otama

アフリカを出た現生人類は、ユーラシア大陸で暮らしていたネアンデルタール人と5万500年前から4万3400年前まで7000年間交雑していたとの研究結果を、ドイツのマックスプランク進化人類学研究所などのチームがアメリカの科学誌『サイエンス』に発表した。チームは世界各地で得られた4万5000~2200年前の古代人59人と現代人275人の遺伝情報を解析し、4万7000年前頃が交雑のピークだったと推定した。現代人のゲノムにはネアンデルタール人の要素が2%前後入っているが、交雑が起きた時期はよく分かっていなかった。12月22日付『東京新聞』朝刊「現生人類5万年前から交雑」に関連記事。

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

「ナスカの地上絵」以外の謎を追う! 長頭人、3本指ミイラ、恐竜の絵、熱気球… 古代アンデス文明のミステリー/羽仁礼

新たに168もの「ナスカの地上絵」が発見されたことで話題の古代アンデス文明。実は、“ありえない出土品”だらけの謎に満ちた文明でもある。もう一度おさらいしておこう。

記事を読む

頭の大きな古代人類「ホモ・ユルエンシス」の謎! 人類史を塗り替える新発見か

太古の東アジアに、これまで知られていなかった人類種が生息していた――。12万年前に絶滅した彼らの特徴は、異様に大きな頭であった。

記事を読む

クウェートで7500年前の人型爬虫類の像が出土! 古代メソポタミアとレプティリアンの関係を示す証拠か?

超古代に地球を訪れ、人類に文明を授けたのは“レプティリアン”だったのか。クウェート北部の砂漠で 7500年前の爬虫類顔の人物像の頭部が発見された――。

記事を読む

巨大“おそそ”神輿「大縣神社豊年祭」ほか 3月の奇祭まとめ

全国各地に春を呼び込む、ユニークな3月の奇祭の数々。

記事を読む

おすすめ記事