巨大な蛇神が温泉街を這い進む!群馬県沼田「老神温泉大蛇祭り」/奇祭巡り

12年に一度、巨大な大蛇が温泉街をうねり進む! 群馬県沼田市の「大蛇祭り」の背景には、神話に由来する壮大な物語が秘められていた…!

記事を読む

弘法大師から霊力を授かり、数多くの奇跡をなした明治の行者・宥明上人。常に民衆とともにあり、各地を遍歴して病人を癒しつづけたという謎多き「超能力者」の生涯を辿る!

目次

高橋宥明上人――「ムー」の読者であっても、その名を聞いたものは少ないだろう。だが、この人物こそは、明治大正年間に数々の驚くべき奇跡をあらわした稀代の霊能者だった。

宥明上人は江戸末期に山形の寒村に生まれ、32歳のときに山中で異人に出会い、類いまれな霊力を授けられた。以来、各地を放浪し、多くの病人を癒し、ときには「投筆」と呼ばれる不思議な妙術を行ったが、その存在はほとんど世に知られることもなく、大正3年に静かにこの世を去った。

宥明上人は当時のメディアはもとより、心霊研究の対象としてとりあげられることもなかった。故郷にいた期間は短く、宥明上人の事跡はその故郷においてさえ、伝説の彼方へと消えている。実際、昭和62年に刊行された『南陽市史』民族篇では、宥明上人はもはや「猫の宮」「大蛇の橋」「夜泣き石」といった話とならぶ「口頭伝承」の扱いとなっている。

さすがに近年、ようやく地元に「高橋宥明上人顕彰会」が生まれ、徐々にその名も知られてきたが、いまだに上人の全貌は霧の彼方に隠されている。

そもそも宥明上人に関して現存する資料は、きわめて少ない。

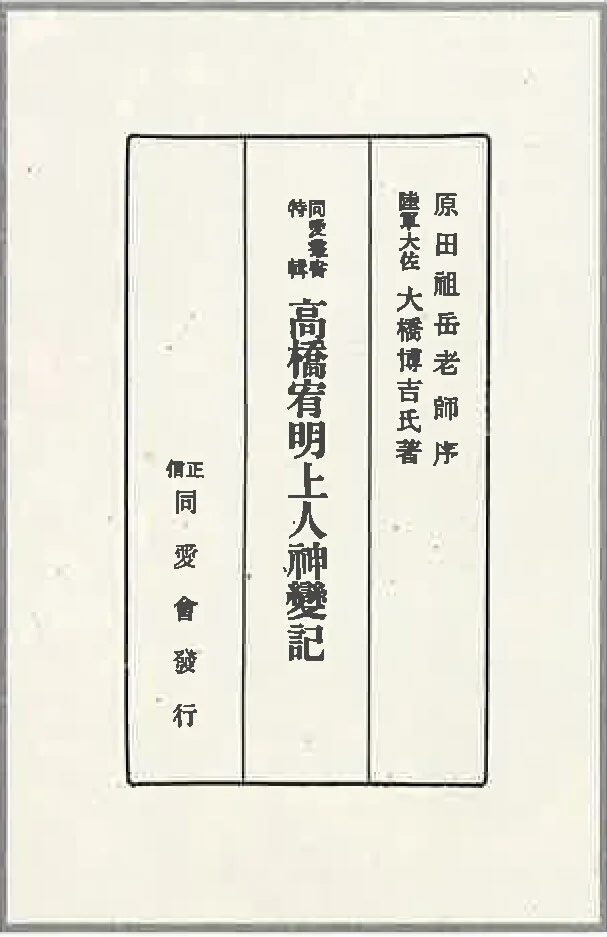

唯一のまとまった資料は、上人と深い交流のあった陸軍将校・大橋博吉が書き残した『高橋宥明上人神変記』というわずか60ページの小冊子くらいである。この資料には、大橋自身の回想に加えて大橋の妹・平田満江の回想、さらに木原裸院なる人物による佐藤権兵衛軍曹に対する取材記事が収録されている。佐藤権兵衛は大橋博吉に宥明上人の存在を知らせた人物だ。

それ以外には、昭和62年ごろに現地を訪れた心霊研究家・山本貴美子氏によるわずかな聞き書きと、「高橋宥明上人顕彰会」の会報に掲載された、これもごくわずかな聞き書きのみである。

本稿では、これらの情報を頼りに、この埋もれた霊能者の事跡に迫ることにする。

『高橋宥明上人神変記』を残した大橋博吉は、明治29(1896)年に陸軍士官学校を卒業後、山形の歩兵32連隊に配属、そこで宥明上人と出会い、やがて家族ぐるみで交流することになる。

大橋がこの不思議な人物と知り合ったのは、明治31(1898)年春のことであるが、それはまことに奇妙な出会いであった。

大橋の中隊に佐藤権兵衛という軍曹がいた。佐藤権兵衛の父親は熱烈な信心家で、現在の山形市長町に弘法大師宮なるものを建立していた。

ある日、雑談中に佐藤軍曹は、「高橋宥明という不思議な和尚がときどきわが家に訪ねてきては、投筆ということをする」と語った。

投筆とはどういうものかと問うと、封をした紙を置いて、離れたところからその和尚が筆を投げ、封をあけると文字が書かれているというものであった。

もとより大橋はそんな話を信じるわけもなく、まったく気にもとめず、勤務を終えて午後6時ごろ、下宿に帰った。

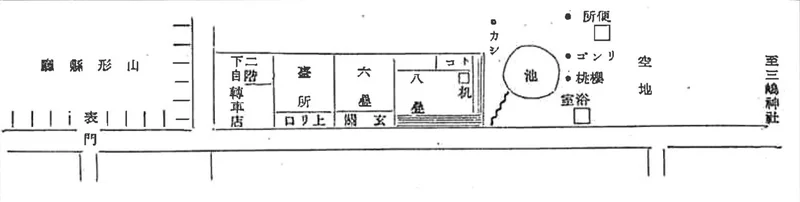

大橋の下宿は上の図のような間取りになっていたが、大橋が座敷の障子をあけ、机に向かうと、縁側の先に緋色の法衣を着けた僧侶がにこにこ笑いながら立っているのに気づいた。ふつうなら驚いて卒倒しそうなものだが、そこはさすがに軍人である。

「なんだか奇妙なお坊さんだなあ」と思いながらも、「まあ、おあがりなさい」と声をかけた。

するとその僧は「明日、来る」と行って出ていった。あとになってよくよく考えると、表に歩みでた形跡はなく、どういうふうに姿が見えなくなったのかもよくわからない、そんな不思議な去り方であった。

しかし、まだ大橋は、この僧こそが佐藤権兵衛が話した宥明上人であることに気がつくはずもなく、とくに気にとめることもなかった。

ところが翌日、夜遅く下宿に帰って庭のほうから靴をぬぎ、部屋にあがると、なんと昨日の坊主が座りこんでのうのうと煙管をふかしているではないか。

しかも、にこにこ笑いながら大橋に向かってこういった。

「おまえは今日は、心にもないことをしゃべり議論したね。本心では他の人たちと同じなのに、わざと反対の意見をいったのだからよいが、あまり心にもないことをいうのはよくないぞ」

この言葉に大橋は驚きを隠せなかった。かねてより大橋は、連隊長から陸軍大学校の受験を勧められていたので、その日は勤務終了後、3人の同僚と戦術研究のディベートを行った。そのとき、全員が同意見では意味がないので、大橋は反対論の立場から熱弁をふるったばかりだったのだ。

謎の僧は高橋宥明と名乗り、驚く大橋に「お前のところに来てよいか」とたたみかけた。

無気味な透視能力のある得体の知れない坊主に居候させろといわれたら、ふつうならドン引きではある。しかし大橋は「よろしい」と答え、「ところで今晩は何を食べるか」と尋ねた。

すると上人は、「わしは鰹節はいらぬ。味噌汁と漬け物以外は食べぬ」というので、大橋は下宿の賄に申しつけ、その日はふたりで同じ食事をとり、枕をならべて寝たという。

こうして宥明上人は大橋の下宿に居候することになる。最初は2、3日いては3~7日不在が続くといった状態であったが、しばらくすると数十日いつづけるようになった。

この約2年間の同居生活中に大橋は、宥明上人からさまざまな超常現象を見せられ、体験することになるのだ。

宥明上人は文字どおり着の身着のままで、緋の法衣一着と、白木綿の着物、夏冬の肌着と羽織一枚くらいしか持っていなかった。だが、不思議なことに、古くなると、どこかで調達してくるのか新しいものを着て現れた。

また上人はよく煙草を吸かしたが、つねに切らしたことはなかった。これも大橋には不思議であった。大橋が買い与えたわけでもなく、上人はいつも文字どおりの文無しだったからである。

上人はあちこちに呼ばれては祈祷や投筆をした。そのつどお布施が包まれたが、上人はこれを必ず右袖に入れ、帰途に気の毒な人に出会うと呼び止め、もらったばかりの包みを与えた。

当時の庶民としては珍しくないが、上人は漢字も仮名も読めず、お経さえもまったく知らなかった。ただ「真言秘密陀羅尼」を唱えるだけだったので、大橋が『般若心経』を教えると喜んで毎日練習した。だが、文字を知らないこともあって、憶えるのに1年もかかったという。

上人は必ず深夜2時ごろに起き、床のうえで坐禅し、名簿のようなものを置き、印を結んだ。そしてその名簿をめくり終えるとまた寝床につくというのが日課だった。

大橋がそれに気づいたのは、同居してしばらくたってからだった。大橋は、上人はいつ勤行しているのかと不審に思い、ある夜、寝たふりをして様子を窺った。すると、上人は深夜2時ごろに起きあがり、趺坐をして印を結び、ときどき前に置いた帳面を繰った。

これが終わると上人は大橋が寝ている布団の四隅を叩き、自分の布団に入った。

「今夜は見たぞ。あれはなんなのだ。あの帳面は……」

「俺が今日まで立ち寄った先で姓名を書いてもらったものだ。あれを繰りながら、世話になった方々の幸福を祈っているのだ」

大橋の質問に上人がそう応えると、大橋は笑いながら「字も読めないのに、そんなことして効験があるのか?」と揶揄した。

すると上人は「効き目はいま見せてやる、それ起きろ」と叫んだ。

反射的に大橋は布団をはねのけて起きあがろうとしたが、まるで四隅が縫いつけられたように布団は微動だにしない。いたしかたなく、大橋は寝袋から出るように、上のほうからやっとのことで這いでた。

「いったい、なにをやっているんだ。おまえの布団はなんともないぞ」と上人。

そういわれた大橋が布団をめくると、たしかになんともなっていなかった。

「それ、仇うったぞ」

と、上人はいい、ふたりで大笑いしたという。

大橋の下宿にはしばしば3、4名の同僚や友人が集まり、宥明上人もそこに加わって、雑談にひたることが多かった。

そんなあるとき、ふと気がつくとさっきまでいたはずの上人の姿がない。一同は首をかしげるばかりだったが、皆が帰ると、上人は2階から降りてきて、こういった。

「いまここに座っていた人は心根がよくない。おまえはああいう人と交際しないように」

「いつのまに席をはずしたのか」と問うと、「ああいう人間といっしょにいるのは厭なんですぐよそへ行く」と上人は答える。

「皆の目につかぬようにどうして席を立つことができたのか」と尋ねると、上人は「そんなことは雑作ない」という。

「じゃあ、今このおれの目の前でどこかへ行ってみろ」とたたみかけると、「よしすぐに天井にあがってやろう」という。

「じゃあ、さっさとあがれよ」と大橋がいったときには、すでに宥明上人の姿は消え、天井裏から「ここだ、ここだ」という声が聞こえてきた。

あるとき、大橋は連隊を見学にきた上人といっしょに帰途についたが、途中で雨が降りはじめた。雨雲なく、ふたりで小走りに急いだが、帰宅して驚いたのは、ふたりともまったく濡れていなかった。

また上人は、風向きを自在に変えることもできた。明治32年4月、山形市で大火があった。大橋少尉は週番勤務だったが、大橋の下宿はもろに風下ですでに火の粉が飛んでくるような状況だったので、週番中隊長は大橋に帰宅を許可した。

連隊からは一隊の兵士が出動し、消火と避難誘導に協力していた。大橋が下宿に近づくと、ひとりの兵士が「少尉殿の下宿の屋根に妙な人がいて、なんだか変なことをしていますが……」という。

見ると、火の粉が飛び舞うなかで、緋の衣を着た宥明上人が片手に巻物をもって、手をあげてはおろし、あげてはおろすという動作を繰り返しているではないか。しかもしばらくすると風向きが変わり、下宿は類焼を免れた。

宥明上人はいたずら好きのひょうきんな超能力者であったが、その能力は、念写だとか、スプーンまげだかというちゃちなものではなく、度外れたものがあった。

大橋の下宿に同僚たちが集まり、話がはずんでくると、上人は興にのっていろいろなことを演じてみせたが、あるときなどは居合わせた全員の眼前に遠方の風景をホログラムのように映しだした。

その日、大橋は部下10名を連れて、射撃の標的を設置するため千歳山の陸軍射撃場に向かったが、その途中、ちょうど宝幢寺の裏手で、拳銃自殺をはかったものの、死にきれずに悶えている青年を救助した。

その夜、数名の友人、同僚とこの椿事について話していると、宥明上人が割りこんできた。

上人が「宝幢寺の裏では石塔がこの方向に見えて……」というと、急にランプが暗くなり、指した方向に石塔が見えはじめ、さらに「松の木がこうゆうふうに……」と手真似をすると、松の幹が現れ、一同が座っているところには草まで見えはじめた。

あまりのことに恐怖にかられた客のひとりが外に飛びだし、膝関節を挫く騒動になったため中断したが、それは通常の「超能力」とか「霊能力」の範疇をはるかにこえるものだった。

大橋は、宥明上人が水上を歩くのを実見したこともある。

宥明上人が福島、宮城、山形の各地で病者を救済しながら放浪していたときのことだ。上人は福島から阿武隈川を渡って伊達に行こうとしたが、川辺に着いたのは、ちょうど渡し船が岸を離れた直後だった。上人は何を思ったのか少し上流のところで小石を拾って川に投げこむと、そのまま川の上をすたすた歩いて対岸に渡ったという。

「乗客は驚いたよ。じつに気持ちよかった」

上人は愉快そうに回想したが、さすがにさまざまな不思議を見せられてきた大橋とてこれは半信半疑、「じゃあ、もちろん庭の池ぐらいは歩けるよなあ」と返した。すると上人は「わけはない」と答えるがはやいか、そのまま下駄をはいて池の上をすたすた歩いたのだ。

大橋が悔しまぎれに「この池は小さいから歩けたが、大きな池や川は無理だろう」と返すと、上人は「同じことさ」と笑った。

上人が水上を歩いたことに関しては、大橋以外にも証言がある。

地元の赤沢にある宥明上人の墓の近くに住む加藤啓氏の母はその目撃者のひとりだった。

彼女が子供のころ、赤沢の子供たちは吉野川でよく水浴びをして遊んだ。ある日、上人が対岸を通りがかり、「俺もそこへ行くぞ」というので見ていると、なんと笹船を作って川に浮かべ、それに乗って子供たちのいる岸のほうへ来たというのである。

「話してもだれも信じないけれど、みんなが見ていたのだから本当だ。川の上を滑るようにして近づいてきた」

彼女は何度も何度も嫁にこの話を聞かせたという。

上人が実際に物理的に水上を歩いたのか、あるいはその場に居合わせた全員の脳内の共通の幻覚を発生させたのかはわからない。部屋のなかに遠方の風景を幻出させたことから類推すると、後者の可能性も捨てきれないが、いずれにしても驚くべき能力である。

いったい、宥明上人はこのような度外れた能力をどこで獲得したのだろうか。宥明上人は安政5(1858)年11月9日、現在の山形県南陽市萩(旧吉野村)に生まれた。本名を高橋道四郎といい、少しぼんやりした人だったらしい。

明治22~23年、道四郎が31歳のときのことだ。

上山(かみのやま)町に筵(むしろ)を買いに行った帰り道、萩に越える峠にさしかかると、左手の大きな石の上に白髪の老翁がいて、「俺は上山(かみのやま)に行きたいのだが、腹が痛むので背負っていってくれ」といった。筵を背負って上山から戻ってきたばかりなのに、何を思ったか道四郎はその場に筵を置くと、老翁を背負って再び上山に向かった。

上山町に着くとある場所で老翁が「ここでよい」というのでおろし、筵を置き去りにした峠に戻ると、不思議なことに老翁はそこにいた。驚く道四郎の口に、老翁は「これを食え」と、なにか妙なものを押しこんだ。道四郎はそのまま気絶してしまった。

ほどなくして気づくと、すでに老人の姿はなかった。道四郎が筵を背負って家に帰ると、懐中には巻物があった。それは梵字で書かれていたのでもちろん読めなかったが、夢のなかでひとつひとつ教えられ、ついにはぜんぶ覚えたという。

そう、宥明上人は平仮名も漢字も読めなかったが、梵字だけは夢中で学んだというのである。

この体験をした当時、道四郎はすでに所帯をもち、子供もいた。

昭和59年に宥明上人の長女マスさん(当時96歳)を取材した山本貴美子氏に、マスさんは次のように語ったという。

「私のちょうど6つのとき、『偉いお爺さんからお宝をもらった』と父が大変喜んでいた姿を覚えています。人が見せてくれといっても、誰もそれを見ることができませんでした。父はほとんど家にいることがなかったので他のことはよく覚えていません」

よほど印象深かったのか、マスさんのひ孫の高橋イネ子さんも、このときの話はなんども聞かされたという。

いったい道四郎が「偉いお爺さん」からもらった「お宝」というのは、なんだったのか。懐中にあった梵字の巻物のことのようにも思えるが、どうもそれだけではなさそうである。

宥明上人はさまざまな不思議を演じたが、それは「お宝」が来たときだけだと、上人自身が大橋に語っているのだ。上人がいうには、何かをしようとするときには「お宝」が出現し、左の袖の二の腕のところをくるくる廻るというのだ。

上人はそれを取りだして見せることもあった。幅2センチ、長さが90センチくらいの長いひも状の袋で、そのなかに直径1センチほどの玉が入っていることが触ってみるとわかったという。

上人はこの玉で病人を撫でて病を癒したらしい。大橋もよくこの玉で撫でてもらった。

宥明上人は、ふだんはぼんやりとふらふらした状態であったが、お宝が来ると、シャキンとした。たちまちトランス状態になり、二重瞳孔の目が微動をはじめ、身体も微妙に振動するので傍にいるとそれがよくわかったという。「お宝」の入った紐袋は霊的な作業が終わるとすぐに消え、また次に何かなすときには異なった生地の紐袋が出現したという。

さて、その後、大橋は陸軍大学校に入学するが、明治37年に日露戦争が勃発すると、再び山形に戻って出征することになった。

このとき宥明上人は、大橋のために特別のお守を作り、いつになく厳粛な面持ちで告げた。

「戦地でのおまえの役目は重く、ひとりで敵地に行くことがある。これがあれば、お前のほうから先方は見えるが、相手からはお前を見ることはできぬ。これだけは肌身はなさず持っていてくれ。ただ死なねばならぬときは、呑んでしまうか焼き捨てるように」

そのお守はお宝の紐を3センチほど切りとり、なかに梵字6字を書いた小さな紙を入れたものだった。

お守の守護のせいか、大橋はずいぶん危険なところに何度も偵察任務を命ぜられたが、一度も敵に発見されることはなかった。

大正8年(1919)年、大佐に昇進した大橋は松本の歩兵第66連隊長に任命され、シベリア出兵に従軍するが、宥明上人のお守だけは肌身はなさなかった。

あるとき、大橋が白系ロシアの民警隊長とふたりで家の壁にもたれて話をしていると、向かいの家の2階から狙撃された。しかし奇妙なことに、1発の弾丸が民警隊長の心臓を貫くと、それ以上の狙撃はなかった。それは宥明上人が確約したように、大橋の姿が敵から見えなかったとしか考えられない不思議な体験だった。

大橋は日露戦争から帰還すると再び東京の陸軍大学にもどる。宥明上人はしばしば大橋の東京の実家を訪れ、大橋の一家と親交を結ぶことになる。

それにはこういう事情があった。

まだ山形にいたある日、大橋が帰宅すると、宥明上人は、妙な字を書いた霊符を渡し、こう告げた。

「お前の姉さんのところの下の子がたいへんだ。医者はむつかしいと見ているが、この紙の字を丸めて呑ましてやってくれ。医者にいうと断るにちがいないから、内緒で呑ませてくれ。もうひとつの字は火鉢の火で焼いてくれ。必ず黒い血のようなものを吐く。吐けばだんだん病気は治る」

姉や実家からは連絡もなかったが、上人があまり熱心にいうので、大橋は手紙を添えて霊符を姉に送った。

すると、翌日、入れ違いに母から手紙が届いた。姉の末の子が脳膜炎で重態なので、泊まり込みで看病中との知らせだった。

さらに後日の連絡で、姉はそういうものを信じる人ではなかったが、大橋の手紙の指示どおり御符を丸めて呑ませたところ、上人のいうとおりの過程をへて子供は無事に回復したとのことであった。

ワクチンも抗生物質もない当時、小児の脳膜炎の罹患率、致死率は高く、回復しても知能や運動機能に大きな障害が残ることがほとんどであったが、大橋の甥はほとんど後遺障害も残らなかった。

このことで、有名上人は大橋家の人々の深い信頼を得て、家族ぐるみの交流が続くことになる。

そんなわけで『神変記』には、大橋の妹である平田満江の回想録も収められている。

満江が宥明上人に出会ったのは19歳のときであった。

ある日、兄の大橋博吉が山形の連隊に勤務していたときの知り合いということで、「変な顔の坊さん」が四谷荒木町にあった大橋家にやって来た。最初は薄気味悪く思ったが、子供のような無邪気な性格で、満江をたいへん可愛がってくれた。以来、上人は上京すると、おもに大橋の実家、大橋の姉の嫁ぎ先、そして満江が結婚すると満江の嫁ぎ先の3か所に気ままに滞在した。

東京でも宥明上人はさまざまな不思議を見せた。宥明上人は子供好きだったので、よく大橋の姉の家で、脳膜炎から救ってやった子供と遊んだ。座敷にとまっている蝿の横の畳を上人が軽く叩くと、蝿が飛べなくなる。それを子供がおさえにいくと蝿が飛ぶ、といった遊びをよくやったという。

姉の5人の子供たちがかくれんぼをするときには、宥明上人も参加したことがあった。といっても、上人は隠れるわけではなく、兄夫妻の間に座って黙って見ているだけである。その姿は大橋や姉夫婦には見えているのに、なぜか子供たちには見えなかったのだ。

姉の家は8時ごろになると門を閉じ、玄関にも鍵をかけて茶の間に夫婦兄弟が集まって団らんするのを常としていた。ある夜、いつものように話していると、子供たちが「いま廊下をだれかが通って奥へ行った」という。

玄関を確認すると、ちゃんと鍵はかかっている。不思議に思ったが、だれともなしに「ひょっとすると宥明さんじゃないか」ということになった。

はたして宥明上人のために空けている奥の部屋に行くと、上人が黙然として坐禅をしていたのでみんな納得したという。

このとき上人は大橋の家から飛んでくるつもりが、何度も間違った場所に降りて、ようやくたどりついたといったらしい。

大橋家の周辺では、上人が不思議な現象を見せるのは当たり前のようになっていたようだ。

あるとき、上人がふいに四谷荒木町の大橋家を訪ねてきた。

大橋は留守だったが、上人は満江に、明日、姉の嫁ぎ先である一番町の池中家に「洗濯した清潔な着物を着てこい」と告げた。

翌日、満江がいわれたとおり池中家を訪れると、宥明上人は「早く来い。早く来い。お宝が来たから早く来い」といって「お宝」を満江の左の袖に入れた。それはなにか非常に重い感じがした。

それから宥明上人は「投筆」をしてやろうといって、紙を離れ座敷の四畳半の床の間に立てかけた。そして上人は満江を縁側に立たせると、自分は満江のうしろに立ち、新しい筆の先にほんの少し墨をつけると、それを投げるように言った。

筆は1間くらい先に落ちて、筆先は満江のほうを向いた。宥明上人は「それ、願は叶ったからとってこい」というので、四畳半に立てかけておいた紙をとってきて広げてみると、紙の中央に梵字が、その上に2羽の鳥が描かれていた。

「この鳥は、良いことがあるときには家人に聞こえるように3度鳴く。悪いことが起こるときは、家人に聞こえるまで何度でも鳴く」

と、宥明上人はいった。

満江はこの軸を大切にして嫁ぎ先の平田家に持参し、茶の間の上の神棚に祀っていた。

ある夜、子供と話していると「ジィ、ジィ、ジィ」と3度鳴き声が聞こえたので不思議に思ったが、声の方向が棚の上のほうだったので、すぐに投筆の鳥が鳴いたのだとわかった。

満江の夫の仕事は判然としないが、ちょうどそのころ「侍命」という不安定な状態にあった。次の職務が決まらないと人員整理の対象になることもありえたのだが、鳥が鳴いた2日後に岡山への転勤が決まったという。

宥明上人がもっとも得意としたのは、この「投筆」だった。

書いてもらいたい人は紙を軽く巻いて、それに帯封をして、前を人が横切らないところに立てかけておく。一般的には仏壇とか神棚の場合が多かったようだ。

宥明上人はその家か、あるいはまったく他の場所で、依頼者の名前を唱えながら、筆先に少し墨をつけ、1メートルほど投げる。字が書けた場合は、筆の先端が前方に向いた。

書かれる文字は「龍」や「大黒天王」、あるいは梵字のことが多く、前述した鳥の絵であることもよくあった。

「龍」の字は、尾のほうが威勢よく上にあがっている場合もあれば、ふたつにわかれていたり、上りかけて途中で下がったり、という具合でさまざまだった。

不思議なことに筆先の墨はほんのわずかなのに、筆を投げた縁側や畳には、その何倍もの墨汁が滴り落ち、空間を隔てて置かれた巻紙には水も滴るばかりに見事な文字が描かれた。

何枚もの巻紙を用意しておくと、1回の投筆でそれぞれの巻き髪のサイズにあわせ、あるいは太く、あるいは細く、それぞれ異なる文字が描かれたという。

また、すでに投筆で書かれた軸を面前にかけて、墨の用意もなしにじっと見つめながら、左手をあげただけで、その軸に手印が墨黒々と現れることもあった。

なお、投筆をしてもらった本人の心がけが悪いと、文字が消えてしまったり、知らぬまに横線がひかれているようなこともあったようだ。

宥明上人は数々の超常的な技を披露したが、中でも投筆はもっとも驚異的であった。まさに古今独歩、このような妙術を披露した超能力者は他には存在しないが、なぜ投筆だったのだろうか。

前述のように『高橋宥明上人神変記』の巻末には木原裸院が佐藤権兵衛から聞いた話も収録されている。宥明上人に上山(うえのやま)に通ずる山中で「お宝」を授けた白髪の老翁の正体については、大橋の記述では謎のままであり、宥明上人の長女マスの回想では「偉いお爺さん」であるが、木原裸院によれば「あなたはどなたですか」と尋ねた高橋道四郎(宥明上人)に対し老翁は「弘法弘法、高野山よ……一度は訪ねて参れ」と告げたという。

「弘法筆を選ばず」と言われるように、弘法大師は嵯峨天皇、橘逸勢とならぶ当代随一の書家だった。その異能ぶりは、在唐中に両手両足と口に五本の筆を持ち、宮中の壁面の消えかけていた王羲之の五行詩の書を一気に復元し、さらに残りの墨汁を床にぶちまけると「樹」という文字が出現したという五筆伝説や、「弘法も筆の誤り」で応天門に掲げる額の「応」の字に点が抜けていることに気がつき、筆を投げて点を加えたといった伝説が知られている。

たしかに白髪の老翁が弘法大師であるとすれば、宥明上人が投筆を得意とした理由も理解できる。

最初に大橋少尉に上人の話をした佐藤権兵衛は、その後、山形県上村郡千歳村の村長になる。村には長寿庵という小さな寺があったので、大橋は檀家を説いて宥明上人を長寿庵の庵主とした。

宥明上人は大正2年ごろ、この長寿庵にもどってくるが、やがて中風にかかり、生家から養子の重太郎が迎えにきた。そして大正3年旧暦3月19日、静かに世を去る。

大橋の妹の平田満江は横須賀にいたが、急に上人に会いたくなり、手紙をしたためた。

上人からは「今中風になってぶらぶらしているが、よくなればまた会おう」といってきたが、それが最後になってしまった。

長女のマスさんによれば、病気になって帰ってきた宥明上人は、

「どんなに念じてもお宝が来なくなった」と呟いていたという。

それは、あれだけの驚くべき奇跡を演じた霊能者にしては、あっけない死であった。

木原裸院によれば、宥明上人は仏仙界と交渉があったという。

お宝の不思議な紐のなかには草が入っていることもあって、それは長さ2~2.5センチほどの分厚い葉っぱで二股にわかれ、根元のところでひとつになっていた。これは「天南草」という、仏仙界の植物だった。

また、宥明上人はときどき、文殊や大日如来などの小さな仏像を仏仙界から招き寄せることもあったが、それらはたちまち消えた。

ここで思いだすのは、宮地水位の父・宮地常盤の晩年である。常盤は飛行法や海上歩行法など、神からかたく口止めされた秘事をうっかり懇意の門人に漏らしたために、咎めをこうむり中風を患い、ほとんど秘法や呪を忘れてしまったという。

いったい宥明上人になにがあったのか、いまとなってはわからない。神仙界、仏仙界という違いはあれ、それは図らずも過剰に異界と交渉をもってしまった人間を待ち受ける、共通の運命だったのかもしれない。

しかし宥明上人は、大橋家の人々や佐藤権兵衛に愛され、恵まれた人生を送ったともいえる。

大橋の下宿に居候しても、東京で大橋の兄弟の家にいても、上人には厄介をかけているという卑屈な様子はまったくなかったし、逆に威張ることもなかった。大橋家の人々にもそうした心がなかったので、宥明上人は屈託なく心地よく楽しい時間をすごすことができたのだろう。

そこにあったのは、偉いお坊さんと信者というような関係ではなかった。

大橋家の人々にとって宥明上人はどこまでも「宥明さん」であり、上人が見せるさまざまな異能も何の違和感もなく受け入れられるという、まことに不思議な関係が結ばれていたのである。

本来、遊行するマレビトとそれを支えた人々の間には、そういう関係性があったのではないだろうか。

なお、本稿が主に依拠した『高橋宥明上人神変記』は昭和10年5月に刊行され、少なくとも昭和15年までに3版を重ねている。巻頭には原田祖岳の序文が掲載され、発行所は正信同愛会で「同愛叢書特輯」となっていることが注目される。

原田祖岳(1871~1961)は福井県小浜に生まれ仏国寺で得度、1901年に曹洞宗大学林(現、駒澤大学)を卒業、曹洞宗の師家のもとで参禅、さらに南禅寺の豊田毒湛にも師事し、臨済禅をも学び、大正年間には『参禅の階梯』(1915,丙午出版社)『禅学質疑解答』(1917,同)など一般向けの座禅入門書も著すなど、押しも押されぬ曹洞宗の師家として知られていた。原田は禅の奥義は実践修行によってはじめて把握されるとし、自らも駒澤大学で教鞭を取りつつも(1911-1922)、実践なき観念をふりまわす学僧に対してきわめて批判的であった。

昭和3年、その批判の矛先は駒澤大学学長の忽滑谷快天(ぬかりやかいてん)に向かい、原田祖岳は曹洞宗史に名高い「正信論争」の一方の旗手となる。

問題は忽滑谷が曹洞教会(曹洞宗の教化組織)機関誌『星華』創刊号に書いた「正信(しょうしん)」という一文であった。そのなかで忽滑谷は曹洞宗の宗旨は「絶対唯一たる如来」への信仰であり、「正信」は「宇宙的神霊を本尊とし、宇宙的事実を教典として居る」と説き、さまざまな神仏に祈願して霊験功徳を得る「雑信」を非科学的な迷信とした。

これに対して原田祖岳は「須らく獅虫を駆除すべし」との論陣を張り、忽滑谷快天には学究派の学僧が、原田祖岳には各禅林の師家がそれぞれ応援団として加わり激烈な「正信論争」が繰り広げられた。

この論争にはさまざまな側面があるが、ある面では忽滑谷快天の近代的な一神教志向と伝統主義的土着多神教の対決でもあった。

正信同愛会は原田祖岳の著作をもっぱら出版する目的で1930年頃に設立された出版社で、昭和5年頃から「同愛叢書」と銘打って「第一輯」の『佛法的々の大意』をはじめ『希望に輝ける生活』『座禅の話』『正宗国師坐禅讃講話』『参禅同中異弁の眼』『座禅の話』『普勧坐禅儀講話』等が続々と刊行された。すべて原田大岳の単著ないしは共著であったが、これとは別に大岳以外を著者とする小堂是庵『地蔵様のお話と霊験記』 (1937)、関口益男『医学の革命 体位低下問題の根本的解決』(1938)、上野陽一『坐の生理心理的研究』(1938)などが「同愛叢書特輯」と銘打って刊行されている。

年代的に言うとその「特輯」の第一弾が『高橋宥明上人神変記』だったことになる。宥明上人こそは忽滑谷快天に代表される近代的仏教者が排撃してやまぬ土俗雑信の世界に咲いた驚くべき生きた奇蹟談であった。おそらく大岳はそれを彼らに突きつけたかったのではないか。

吉永進一「忽滑谷快天――常識宗と宇宙の大霊」(『日本仏教と西洋世界』2020年、法蔵館)によれば、忽滑谷自身にも神秘主義への志向があり、彼の「宇宙的神霊」は時に「大霊」とも表現された。それは初発は学術的用語ではあったが、やがて欧米の心霊研究や催眠術への関心を媒介に、太霊道の「太霊」のような精神療法的あるいは生命主義的な宇宙観へ接近したと吉永は指摘する。

忽滑谷が『高橋宥明上人神変記』を読んだかどうかは不明である。仮に読んだとしても、おそらく当惑する以外にはなかったのではないだろうか。それはいわば宇宙のほころび、ぽっかりあいた異界の裂け目を往来するマレビトの物語であり、生命主義的な宇宙観においてもけっして居心地のいい存在ではないからだ。

実際、この物語には非常に奇怪な深淵がある。

『高橋宥明上人神変記』の著者である大橋博吉と、彼が配属された歩兵32連隊に関する記録や記述には、どういうわけか奇妙な誤情報が二重三重に仕かけられているのだ。

大橋は明治31年に山形の連隊に勤務中に宥明上人と出会ったという。山形の連隊といえば、歩兵32連隊以外にないが、『日本陸軍歩兵連隊』(1991年/新人物往来社)などによれば、明治31年の山形には歩兵32連隊は存在しないのだ。同書には同連隊は1896(明治29)年に秋田に連隊本部が設置され、日露戦争後に山形に転営したとあり、ネットなどでもこの記述を踏襲している。しかし、よく調べてみると、歩兵32連隊は仙台の歩兵第17連隊内に本部が置かれ、翌30年8月に新設の山形市霞城の本営に入営しているのだ。だから大橋の回想で間違いはないのだが、なぜこんな基本的な事実誤認がまかり通っているのか謎という以外にない。

さらに奇怪なのは大橋博吉の死亡年月である。旧軍関係の資料を引き継ぐ偕行社のデ ータ端末では、大橋博吉は1922 (大正11) 年2月 8日 に死亡している。『陸海軍将官人事総覧』(1981年、芙蓉書房)でも同じだ。

これが正しいなら、『高橋宥明上人神変記』は昭和10年8月の刊行なので、没後の出版ということになる。しかし、巻頭に掲げられた原田祖岳の序文には「大橋大佐は十有数年前から小衲(僧侶が自分を謙遜していう語)に就て参禅して居られるのである」とあり、故人であるとはひとことも述べていないのである。

それだけではない。大正11年に死んだはずの大橋は、どういうわけか大正13年正月の母の葬儀について記している。

さらに『神変記』は、雑誌『心霊と人生』(浅野和三郎創刊)の昭和12年1~9月号に「不思議な和尚の話」という題名で抄録されているが、その記事の冒頭には「今回大橋大佐の快諾を受けて」抄録する旨が明記されている。

これは皆行社のデータに錯誤があるとしか考えられない。しかしかりそめにも大橋博吉は陸大出であり、歿任とはいえ少将である。そんな将官の没年データを間違えることなどふつうには絶対にありえないことである。

なぜ大橋博吉にアクセスしようとしたとたん、こうも二重三重に基本データの錯誤にに翻弄されるのか。誰がこんな罠を仕掛けたのか。『神変記』のさまざまな逸話は、宥明上人が非常に茶目っ気のあるイタズラ好きの人物だったことを示している。それは100年後に自らにアクセスする誰かを翻弄するために、宥明上人が時空を超えて仕掛けたトラップだったと筆者は確信している。

(ムー 2012年9月号掲載の記事に加筆・改稿)

関連記事

巨大な蛇神が温泉街を這い進む!群馬県沼田「老神温泉大蛇祭り」/奇祭巡り

12年に一度、巨大な大蛇が温泉街をうねり進む! 群馬県沼田市の「大蛇祭り」の背景には、神話に由来する壮大な物語が秘められていた…!

記事を読む

UFO現象の今昔!? 石川県に伝わる「空飛ぶ鍋」「巨大な鳥・鶏」「アブダクション」怪奇譚/妖怪補遺々々

UFOで町を盛り上げる羽咋市をはじめ、石川県の妖怪譚を補遺々々してみると、UFO現象を思わせるものが数多く見られます。そんな奇妙なお話をお届けいたします。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、

記事を読む

「一本だたら」怪談:夜中に布団の上で一本足の妖怪が跳ねていて…/西浦和也・妖怪怪談

無気味な姿形の正体不明の謎の生き物UMA。UMAと遭遇し、恐怖の体験をした人は多い。忘れようにも忘れられない、そんな恐怖体験の数々を紹介しよう。

記事を読む

中国・白公山に「古代異星人の研究所」が存在した!? 15万年前の鉄パイプが示す超文明遺跡を閉鎖した中国政府の怪しい動き

古代の中国に異星人が降り立ち、極秘研究施設を作っていた? 古代宇宙飛行士説を裏付けるような発見が、現在は中国政府の厳重な管理下にあるというーー。

記事を読む

おすすめ記事